আপনি কি মাধ্যমিকের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজছেন? এই Article এ আপনি পাবেন ২০১৭ সালের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর।

নিচে ২০১৭ সালের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের সব উত্তর সাজিয়ে দেওয়া আছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নপত্র এবং তার উত্তর খুবই গুরুত্তপূর্ণ ।

MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ থেকে আজকে পর্যন্ত যত মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছে, তার প্রশ্নপত্র এবং তার সাথে তাদের উত্তর সমূহ সম্পূর্ণ Free তে Upload করেছে ।

Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers

View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers

তাড়াতাড়ি প্রশ্ন এবং তার উত্তর খুজতে চাইলে নিচের Table of Contents এর পাশে যে [!!!] এইরকম চিহ্নটিতে Click করুন। এই page এ যতগুলি প্রশ্নের উত্তর আছে সেই সব প্রশ্নগুলি Table of Contents এ পর পর দেওয়া আছে, প্রশ্নের ওপর ক্লিক করলেই প্রশ্নের উত্তরে Direct চলে যেতে পারবেন।

Table of Contents

Toggleবিভাগ-ক

১.সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

১.১ ভারতে ফুটবল খেলা প্রবর্তন করেন —

(ক) ইংরেজরা

(খ) ওলন্দাজরা

(গ) ফরাসিরা

(ঘ) পোর্তুগিজরা

উত্তর: (ক) ইংরেজরা

১.২ বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন —

(ক) সত্তর বৎসর

(খ) জীবনস্মৃতি

(গ) এ নেশন ইন মেকিং

(ঘ) আনন্দমঠ

উত্তর: (ক) সত্তর বৎসর

১.৩ ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন —

(ক) উমেশচন্দ্র দত্ত

(খ) শিশির কুমার ঘোষ

(গ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

(ঘ) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

উত্তর: (ক) উমেশচন্দ্র দত্ত

১.৪ সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয় —

(ক) ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (ঘ) ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে

১.৫ নববিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন —

(ক) দয়ানন্দ সরস্বতী

(খ) কেশবচন্দ্র সেন

(গ) স্বামী বিবেকানন্দ

(ঘ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: (খ) কেশবচন্দ্র সেন

১.৬ সুই মুন্ডা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন —

(ক) চুয়াড় বিদ্রোহে

(খ) কোল বিদ্রোহে

(গ) সাঁওতাল হলে

(ঘ) মুন্ডা বিদ্রোহে

উত্তর: (খ) কোল বিদ্রোহে

১.৭ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের অরণ্য আইনে অরণ্যকে ভাগ করা হয় —

(ক) দুটি স্তরে

(খ) তিনটি স্তরে

(গ) চারটি স্তরে

(ঘ) পাঁচটি স্তরে

উত্তর: (ক) দুটি স্তরে

১.৮ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ’ বলেছিলেন —

(ক) সুভাষচন্দ্র বসু

(খ) জওহরলাল নেহরু

(গ) ভি ডি সাভারকর

(ঘ) রাসবিহারী বসু

উত্তর: (গ) ভি ডি সাভারকর

১.৯ ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল —

(ক) ভারতসভা

(খ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

(গ) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা

(ঘ) ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি

উত্তর: (ক) ভারতসভা

১.১০ ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি আঁকেন —

(ক) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) নন্দলাল বসু

(ঘ) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: (ক) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.১১ ভারতে ‘হাফটোন’ প্রিন্টিং পদ্ধতি প্রবর্তন করেন —

(ক) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(খ) সুকুমার রায়

(গ) পঞ্চানন কর্মকার

(ঘ) চার্লস উইলকিনস

উত্তর: (ক) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

১.১২. বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন —

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) স্বামী বিবেকানন্দ

(ঘ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.১৩ ‘একা’ আন্দোলনের নেতা ছিলেন —

(ক) মাদারি পাসি

(খ) ড. আম্বেদকর

(গ) মহাত্মা গান্ধি

(ঘ) বাবা রামচন্দ্র

উত্তর: (ক) মাদারি পাসি

১.১৪ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল —

(ক) ১৯১৭ খ্রি

(খ) ১৯২০ খ্রি

(গ) ১৯২৭ খ্রি

(ঘ) ১৯২৯ খ্রি

উত্তর: (খ) ১৯২০ খ্রি

১.১৫ বারদৌলি সত্যাগ্রহ হয়েছিল —

(ক) বোম্বাই-এ

(খ) পাঞ্জাবে

(গ) মাদ্রাজে

(ঘ) গুজরাটে

উত্তর: (ঘ) গুজরাটে

১.১৬ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন হয়েছিল —

(ক) ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (খ) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে

১.১৭ মাতঙ্গিনী হাজরা ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে স্থানে —

(ক) তমলুক

(খ) সুতাহাটা

(গ) বরিশাল

(ঘ) পুরুলিয়া

উত্তর: (ক) তমলুক

১.১৮ দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন —

(ক) কল্পনা দত্ত

(খ) লীলা নাগ (রায়)

(গ) বাসন্তী দেবী

(ঘ) বীণা দাস

উত্তর: (খ) লীলা নাগ (রায়)

১.১৯ ভারতের ‘লৌহমানব’ বলা হয় —

(ক) মহাত্মা গান্ধিকে

(খ) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে

(গ) মহম্মদ আলি জিন্নাহকে

(ঘ) রাজেন্দ্র প্রসাদকে

উত্তর: (খ) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে

১.২০ Train to Pakistan’ গ্রন্থটি লিখেছিলেন —

(ক) জওহরলাল নেহরু

(খ) ভি পি মেনন

(গ) খুশবন্ত সিং

(ঘ) সলমন রুশদি

উত্তর: (গ) খুশবন্ত সিং

বিভাগ-খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

উপবিভাগ ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও:

২.১.১ ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

উত্তর: ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

২.১.২ সরকারি নথিপত্র কোথায় সংরক্ষণ করা হয়?

উত্তর: সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণ করা হয় মহাফেজখানায়।

২.১.৩ বাংলায় কোন্ শতককে ‘নবজাগরণের শতক’ বলা হয়?

উত্তর: বাংলায় উনবিংশ শতককে ‘নবজাগরণের শতক’ বলা হয়।

২.১.৪ ‘উলগুলান’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: উলগুলান’ বলতে বোঝায় ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা বা ‘বিপজ্জনক অবস্থাকে।

উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:

২.২.১ শ্রীরামকৃষ্ণ রামকৃয় মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উত্তর: ভুল

২.২.২ মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ডালহৌসি।

উত্তর: ভুল

২.২.৩ ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় সমাজকে সমর্থন করেছিলেন।

উত্তর: ভুল

২.২.৪ গান্ধিজি ও ড. আম্বেদকর যৌথভাবে দলিত আন্দোলন করেছিলেন।

উত্তর: ভুল

উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ অরবিন্দ ঘোষ | (১) আজাদ হিন্দ ফৌজ |

| ২.৩.২ তারকনাথ পালিত | (২) বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ |

| ২.৩.৩ নবগোপাল মিত্র | (৩) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট |

| ২.৩.৪ রশিদ আলি | (৪) হিন্দুমেলা |

উত্তর:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ অরবিন্দ ঘোষ | (২) বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড |

| ২.৩.২ তারকনাথ পালিত | (৩) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট |

| ২.৩.৩ নবগোপাল মিত্র | (৪) হিন্দুমেলা |

| ২.৩.৪ রশিদ আলি | (১) আজাদ হিন্দ ফৌজ |

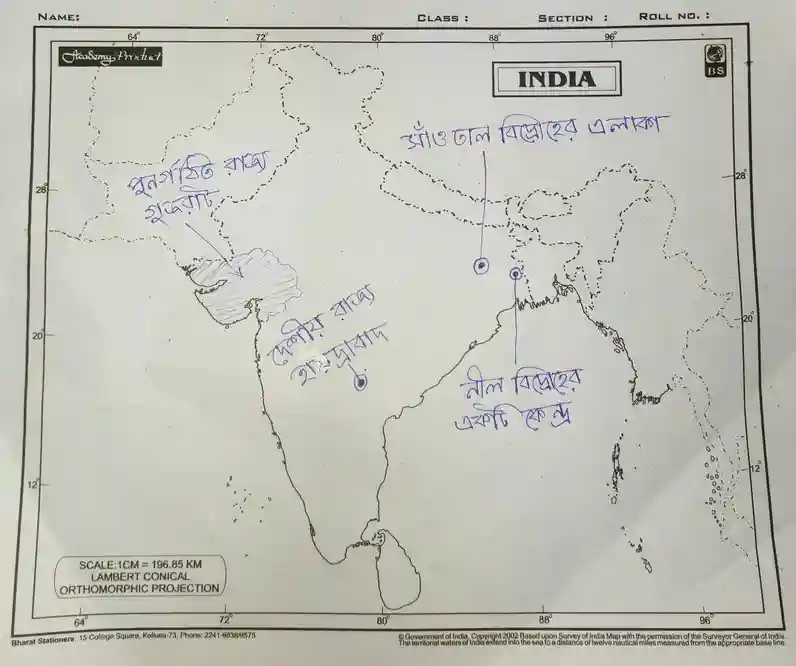

উপবিভাগ ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নামাঙ্কিত করো:

২.৪.১ সাঁওতাল বিদ্রোহের এলাকা

২.৪.২ নীল বিদ্রোহের একটি কেন্দ্র

২.৪.৩ দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদ

২.৪.৪ পূর্ণগঠিত রাজ্য গুজরাট

উত্তর:

উপবিভাগ ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:

২.৫.১ বিবৃতি : ‘একা’ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল উত্তরপ্রদেশে।

ব্যাখ্যা ১: এটি ছিল ব্যক্তিগত আন্দোলন।

ব্যাখ্যা ২: এটি ছিল একটি কৃষক আন্দোলন।

ব্যাখ্যা ৩: এটি ছিল একটি শ্রমিক আন্দোলন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ২: এটি ছিল একটি কৃষক আন্দোলন।

২.৫.২ বিবৃতি : ভারত সরকার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে।

ব্যাখ্যা ১: এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের দমন করা।

ব্যাখ্যা ২: এর উদ্দেশ্য ছিল আইন অমান্য আন্দোলন দমন করা।

ব্যাখ্যা ৩: এর উদ্দেশ্য ছিল দেশব্যাপী সাম্যবাদী কার্যকলাপ দমন করা।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: এর উদ্দেশ্য ছিল দেশব্যাপী সাম্যবাদী কার্যকলাপ দমন করা।

২.৫.৩ বিবৃতি : বিংশ শতকের ভারতে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

ব্যাখ্যা ১: বামপন্থীরা ছিল জমিদার ও শিল্পপতিদের সমর্থক।

ব্যাখ্যা ২: তারা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক।

ব্যাখ্যা ৩: তারা ছিল শ্রমিক কৃষকদের ব্রিটিশবিরোধী ঐক্যবন্ধ সংগ্রামের সমর্থক।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: তারা ছিল শ্রমিক কৃষকদের ব্রিটিশবিরোধী ঐক্যবন্ধ সংগ্রামের সমর্থক।

২.৫.৪ বিবৃতি: ভারতের নারীরা জাতীয় আন্দোলনে প্রথম অংশ নিয়েছিল বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়।

ব্যাখ্যা ১: কারণ তারা গান্ধিজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ২: কারণ তারা অরবিন্দ ঘোষের বিপ্লবী ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ৩: কারণ তারা বিদেশি দ্রব্য বর্জন করতে চেয়েছিল।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: কারণ তারা বিদেশি দ্রব্য বর্জন করতে চেয়েছিল।

বিভাগ-গ

৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে-কোনো ১১টি)

৩.১ সামাজিক ইতিহাস কী?

উত্তর: এডওয়ার্ড থমসন, এরিক হবসম, লুসিয়েন ফেবর, মার্ক ব্লখ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের হাত ধরে জন্ম নেয় ১৯৬০ এর দশক থেকে নতুন সামাজিক ইতিহাসে । দরবারি ইতিহাসের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, সামাজিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, ধর্ম-সংস্কৃতি এভাবে সামগ্রিক যাপনের কথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সামাজিক ইতিহাস চর্চায় । হ্যারল্ড পার্কিন, রণজিৎ গুহ, পার্থ চ্যাটার্জি, শাহিদ আমিন প্রমুখরা এই ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন ।

৩.২ ইতিহাসের উপাদানরূপে সংবাদপত্রের গুরুত্ব কী?

উত্তর: আধুনিক ইতিহাস রচনায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, নানা বিষয়ের ওপর প্রকাশিত লেখাগুলি ইতিহাস রচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অন্যান্য উপাদানের সাথে তুলনা করে সংবাদপত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রাথমিক উপাদানরূপে বিবেচিত হয় । সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির বার্তাবহ সংবাদপত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও আধুনিক ভারতের গঠনের ইতিহাস রচনায় বিশেষ সহায়ক ।

৩.৩ বাংলার নারীশিক্ষা বিস্তারে রাজা রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে রাজা রাধাকান্ত দেব সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন । হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোগী রাজা রাধাকান্ত দেব নারীশিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ,বেথুন স্কুল, ডাফ স্কুল গঠনে, নারীদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত করতে বিভিন্ন সভা আয়োজনে রাধাকান্ত দেব বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন ।

৩.৪ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হল কেন?

উত্তর: ব্রাহ্মসমাজ ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কারের প্রশ্নে আদি ও ভারতবর্ষীয় এই দুভাগে বিভক্ত হয়েছিল । কেশবচন্দ্র সেনের খ্রিষ্টধর্ম প্রীতি, গুরুবাদের প্রতি আসক্তি, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে নিজের নাবালিকা কন্যা সুনীতিদেবীর সাথে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহদানের প্রশ্নে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশব সেনের অনুগামী ছিলেন যারা, তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় । ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে আচার্য করে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ । অন্যদিকে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ‘নববিধান’ ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয় ।

৩.৫ ফরাজি আন্দোলন কি ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলন?

উত্তর: ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের আদর্শ নিয়ে ফরাজি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল । ‘ফরাজি’ শব্দের অর্থ ইসলামের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য । ইসলাম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হাজি শরিয়ত উল্লাহ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে কোরান নির্দেশিত পথে ধর্মসংস্কারের জন্য এই আন্দোলনের সূচনা করেন । আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ হিন্দু জমিদার কর্তৃক ধর্মীয় কারণে ফরাজিদের উপর অতিরিক্ত ধর্মীয় ‘কর’ বা ‘আবওয়াব’ আদায় । তবে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দমননীতির কারণে আন্দোলন ব্যর্থ হয় । ফরাজিদের শক্তির উৎস ছিল ধর্মীয় ঐক্য কিন্তু অবধারিতভাবে এটি একটি কৃষক অভ্যুত্থান ।

৩.৬ নীলকররা নীলচাষিদের ওপর কীভাবে অত্যাচার করত তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর: ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে নীলকর সাহেবদের সীমাতীত অত্যাচার ও শোষণের প্রতিবাদে কৃষকরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । নীলকররা নীলচাষীদের নানাভাবে অত্যাচার করত, যেমন— নীলকুঠিতে ধরে এনে নীল চাষে বাধ্য করা হত, প্রহার করা হত, হত্যা করা হত, কৃষকেরা নীল চাষে বাধ্য না হলে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিত, কৃষকদের স্ত্রী ও কন্যাদের সম্মানে হাত দিতেও পিছপা হত না ।

৩.৭ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভাসমিতির যুগ’ বলা হয় কেন?

উত্তর: উনবিংশ শতকে ব্রিটিশদের উদ্যোগে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উপলব্ধি করে যে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা সম্ভব নয় । এর একমাত্র উপায় হল ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করা । এই উদ্দেশ্য সেই সময় বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে অনেক সভা সমিতি গড়ে ওঠে । এই কারণে ডঃ অনিল শীল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভা সমিতির’ যুগ বলে অভিহিত করেছেন ।

৩.৮ ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস কীভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

উত্তর: সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রচিত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিপুল প্রসার ঘটে । আনন্দমঠের সন্তানদের উচ্চারিত ‘বন্দে মাতরম’ সংগীত বিপ্লবীদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল । এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীন ভারতমাতার দুর্দশার চিত্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে দেশবাসীকে মুক্তি আন্দোলনে আন্দোলিত করেন । সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের জ্বলন্ত দলিল স্বরূপ ‘আনন্দমঠ’ দেশপ্রেমের জোয়ার এনেছিল ।

৩.৯ উনিশ শতকে বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশে ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স’-এর ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর: ঊনিশ শতকে বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশের জন্য মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স’ প্রতিষ্ঠা করেন । এই বিজ্ঞান কেন্দ্রে সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা করা হয় ও বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় । এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা হয় ।

৩.১০ ‘বিশ্বভারতী’ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২১ সালে বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে স্নিগ্ধপল্লী প্রকৃতির বুকে ‘বিশ্বভারতী’ প্রতিষ্ঠা করেছিল । এই ‘বিশ্বভারতী’ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষাচেতনার সম্মিলন, শিক্ষার্থীর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা, শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয় গড়ে তোলা, আদর্শশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মৌলিক নীতিরূপ স্বাধীনতা, সৃজনশীলতার বিকাশ ।

৩.১১ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাইতে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় । এর উদ্দেশ্য গুলি হল —

- বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলনের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করা।

- বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ বিরোধী শ্রমিক আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া।

- (শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।

- শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রী ভাবধারার সাথে যুক্ত করা।

৩.১২ ‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি’ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা কমানো, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ করা, জমিদারি প্রথার অবসান ঘটানো এবং পুনরায় নতুনভাবে শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর মাসে ‘ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্টস পার্টি’ গড়ে উঠেছিল । মুজফফর আহমেদ, কাজি নজরুল ইসলাম প্রমুখের নেতৃত্বে ‘লাঙ্গল’ ও ‘গণবাণী’ পত্রিকাকে মুখপত্র করে প্রাথমিকভাবে কংগ্রেসের মধ্য থেকে ও পরবর্তীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তভাবে শ্রমিক কৃষকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।

৩.১৩ রশিদ আলি দিবস কেন পালিত হয়েছিল?

উত্তর: আজাড হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলির দিল্লির লালকেল্লায় বিচার শুরু হলে তাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় । এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা গণ আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে । ১১ই ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা কলকাতার রাজপথে আন্দোলনে নামে এবং প্রতিবাদ দিবস রূপে ১২ই ফেব্রুয়ারি দিনটি রশিদ আলী দিবস হিসাবে পালন করা হয় ।

৩.১৪ ‘দলিত’ কাদের বলা হয়?

উত্তর: ব্যাকরণ অনুযায়ী ‘দলিত’ শব্দটি একটি বিশেষণ, যার অর্থ মাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এমন বা পদ দলিত । ১৯৩০ -এর দশক থেকে অস্পৃশ্যরা নিজেদের দলিত বলে পরিচয় দিতে শুরু করে । এরা হল বর্ণ হিন্দু সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন । এরা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের কাছে অত্যাচারিত হত । ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিত আন্দোলন বৃহত্তর রূপ নেয় ।

৩.১৫ দেশীয় রাজাগুলির ভারতভুক্তির দলিল বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্নে এক বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করেছিল । ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জুন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের অধীনে স্থাপিত হয় দেশীয় রাজ্য দপ্তর এবং এর সচিব হন ভি.পি.মেনন । প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিশাল পরিমাণ ভাতা, খেতাব ও অন্যান্য সুবিধার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে “Instrument of Accession’ নামে একটি দলিলে স্বাক্ষর করে ভারত ইউনিয়নে যোগদান করান । এটিই দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির দলিল নামে পরিচিত ।

৩.১৬ ১৯৫০ সালে কেন নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

উত্তর: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার পর ভারতের কাছে প্রধান সমস্যা ছিল ‘উদ্বাস্তু সমস্যা’ । পাকিস্তান থেকে ভারতে বহু শরণার্থী চলে আসে এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে বহু শরণার্থী চলে যায় । দাঙ্গা বহুল এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । এর মাধ্যমে ভারত সরকার ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে উদ্যোগী হয় ।

বিভাগ-ঘ

৪. সাত বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রতিটি উপরিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হতে)

উপবিভাগ ঘ.১

৪.১ নারী ইতিহাসের ওপর একটি টীকা লেখো।

উত্তর: বিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে সারা পৃথিবীতে নারীকেন্দ্রিক চেতনা ও নারী আন্দোলনের জোয়ার লক্ষ্য করা যায় । নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চা ও নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার মধ্যে নারীদের প্রান্তিক অবস্থান আলোচনার আঙ্গিনায় উঠে আসে । ১৯৭০ এর দশক থেকে নারী ইতিহাসচর্চা ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র ধারারূপে গুরুত্ব লাভ করে । Gerda Lerner -এর মতে, নারীমুক্তির জন্য নারী ইতিহাসচর্চা আবশ্যক । নারী ইতিহাসচর্চার মধ্যে উঠে এসেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যোগদান, অভিজ্ঞতা, অবস্থান, ভূমিকার কথা । নারীর অধিকার বা অধিকারহীনতা, নারী স্বাধীনতা, প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সম্পর্ক, লিঙ্গ বৈষম্য, নারীবাদী সাহিত্য, নারী আন্দোলন সমস্তই নারী ইতিহাসচর্চার পরিসরে আলোচিত হচ্ছে । পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশিত হয় । বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, নারীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি ইতিহাসের কালানুক্রমে নারীদের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলোচনায় উঠে এসেছে । পিতৃতন্ত্র কীভাবে উৎপাদনের উপাদান, জমি এবং সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে নারী ইতিহাসচর্চা । Gerda Lerner, জেরাল্ডিন ফোর্বস, জে. কৃষ্ণমূর্তি, যশোধারা বাগচী, বীনা আগরওয়াল প্রমুখ নারী ইতিহাসচর্চাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

৪.২ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কারের আদর্শ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ‘নব্য বেদান্তবাদ’ । বিবেকানন্দ প্রাচীন অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়ে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন । স্বামীজীর বেদান্ত তত্ত্বের প্রচার আর তার সহায়ক উপাদানরূপে কর্মযোগের প্রচার করে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মুক্তির পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন । কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্র্যের বিভেদ দূর করে তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও কর্মশক্তিতে উদ্দীপ্ত হওয়ার আহ্বান জানান । বিবেকানন্দ দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে তার মুক্তির জন্য সকলকেই শামিল হওয়ার আহ্বান জানান । বিবেকানন্দের নব্য বেদান্তের অভিমুখ ছিল একটাই – জগতের কল্যাণেই নিজের মোক্ষলাভ । তাঁর ধর্মদর্শন ঈশ্বরের সেবা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সেবা করা ।

উপবিভাগ ঘ.২

৪.৩ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল কেন?

উত্তর: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পরে এদেশে যেসব উপজাতি বিদ্রোহ হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী উপজাতি বিদ্রোহ হল ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ । বিভিন্ন অঞ্চলে শান্ত ও নিরীহ সাঁওতালরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ।

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণগুলি হল —

- রাজস্বের হার বৃদ্ধি : সাঁওতালরা সাধারণত অরণ্য সঙ্কুল জমিতে চাষবাস করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত কিন্তু নতুন ভূমি রাজস্ব আইন প্রণয়ন হলে সাঁওতালদের সেই জমির ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করা হয়।

- মহাজনদের প্রতারণা : মহাজনরা সাঁওতালদের নানাভাবে ঠকাত । নগদ টাকায় খাজনা মেটাতে হত বলে সাঁওতালরা মহাজনদের কাছে নগদ অর্থে ফসল বিক্রি করত এবং অন্যায়ভাবে বেশি সুদ আদায় করত ।

- ব্যবসায়ীদের অত্যাচার : ব্যবসায়ীরা এদেশে দোকান খুলে বসে সাঁওতালদের নানাভাবে ঠকাত । তারা কেনারাম ও বেচারাম বাটখারা ব্যবহার করে সাঁওতালদের ঠকাত।

- বেগারশ্রম : ভারতে রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হলে ব্রিটিশ ঠিকাদাররা সাঁওতালদের বেগার শ্রম দানে বাধ্য করত ।

- নিম্ন মজুরি : মহাজন ও জমিদাররা নিম্ন মজুরিতে সাঁওতালদের বলপূর্বক জমিতে খাটিয়ে নিত । এই কারণে মহাজন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের প্রচুর ক্ষোভ জমা ছিল ।

- ধর্মান্তরকরণ : খ্রিস্টান মিশনারিরা সাঁওতালদের অঞ্চলে বলপূর্বক প্রবেশ করে তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করত।

সর্বোপরি অরণ্যবাসী সাঁওতালরা অরণ্যের অধিকার রক্ষায় শেষ অবধি বিদ্রোহের পথই বেছে নিয়েছিল ।

৪.৪ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের কীরূপ মনোভাব ছিল?

উত্তর: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সাধারণভাবে সমর্থন করেননি। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব নিচে আলোচনা করা হলো —

- ইংরেজদের উপর বিশ্বাস : তখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সমাজ ইংরেজদের প্রতি অধিক আগ্রহ পোষণ করত । তারা ভাবে এই সময় ভারতের ওপর থেকে ইংরেজ শক্তি চলে গেলে ভারতকে সঠিকভাবে চালানো যাবে না । তখনকার বাঙালি শিক্ষিত সমাজ ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করত।

- বিদ্রোহের অযৌক্তিকতা : ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহকে সমকালীন বাঙালি সমাজ অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিল । বিদ্রোহে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে ভারতে আবার মুসলিম শাসনের দিন আসতে পারে, এই আশঙ্কা মূলত হিন্দু বাঙালিদের ছিল ।

- অন্যান্য বাঙালিদের অভিমত : বিভিন্ন বাঙালি যেমন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহের উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের অনাস্থা প্রকাশ করেন । তখনকার যুগে বাঙালি মধ্যবিত্তের এক বিরাট অংশ ইংরেজদের অধীনে চাকরি করত, তাই তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেতে চায়নি ।

1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তখন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সমর্থনের অভাবে বাংলায় তা খুব একটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি ।

উপবিভাগ ঘ.৩

৪.৫ ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: উনবিংশ শতকে বাংলাতে ছাপাখানা শিক্ষাবিস্তারের প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল । চলমান হরফের প্রচলন ও মুদ্রণ বিপ্লব সারা বিশ্বের জ্ঞানচর্চাকে উচ্চশ্রেণীর সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসারিত করেছিল । ভারত তথা বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ সর্বোপরি গণশিক্ষার প্রসারে ছাপাখানা ও ছাপাবই -এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । রেভারেন্ড জেমস লঙ -এর মতে, মুদ্রণ ও শিক্ষার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত । শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে মুদ্রিত পুস্তকের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে । ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিক্ষাদান উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর প্রচুর ছাপা বই বাজারে আসে । ছাপা বইপত্র দামে সস্তা হওয়ায় সেগুলি সাধারণ মানুষের হাতে সহজে পৌঁছে যায় এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়, ফলে দেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার শুরু হয় ।

পর্তুগিজরা প্রথম ১৫৫৬ সালে এদেশে আধুনিক ছাপা-যন্ত্র নিয়ে আসে । এর পরে জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতায় এবং চার্লস উইলকিন্স চুঁচূড়াতে একটি ছাপাখানা তৈরি করে । এর প্রভাবে ছাপার বইয়ের সংখ্যা বাড়ে । উইলিয়াম কেরি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা স্থাপন করলে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে । ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত বইগুলি জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যেমন— শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানার উদ্যোগে বাংলায় প্রচুর স্কুলপাঠ্য বই কম দামে পৌঁছায় । কম খরচে বা বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গড়ে ওঠে বহু বিদ্যালয় । সচিত্র পুস্তক মানচিত্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে আগ্রহী করে তোলে । ছাপাখানা শিশুশিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসার ঘটায়, প্রকাশিত হয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’, বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’, রামসুন্দর বসাকের ‘বাল্যশিক্ষা’ গোবিন্দপ্রসাদ দাসের ‘ব্যাকরণ সার’ । শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ছাড়াও হিন্দুস্থানি প্রেস,পার্সিয়ান প্রেস ও সংস্কৃত প্রেস থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বইপত্র ছাপা হত । বাংলার ছাপাখানায় প্রকাশিত হয় পঞ্জিকা, আইন, ধর্ম, নীতিকথা, ইতিহাস, কৃষিকাজ, সংগীত, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ের বই যার ফলে উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে যেতে থাকে শিক্ষার্থীদের সামনে, তারা উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ লাভ করে এবং ছাপা হয় আঞ্চলিক ও অনুবাদ সাহিত্য । বাংলায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা মুদ্রণশিল্পের ব্যবসায়িক বাজার গড়ে তোলে এবং ছাপাখানার কাজে বই ছাপার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ছবি, মানচিত্র, নকশা ইত্যাদিতে গুরুত্ব পায় ও পেশাদারিত্বের সূচনা ঘটায় যা বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় ।

৪.৬ কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বাংলায় বেঙ্গাল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের কী ভূমিকা ছিল?

উত্তর: স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে সকল মনীষী বাংলায় কারিগরি শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন তারকনাথ পালিত । তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জুলাই কলকাতায় ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ নামে একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় । বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মিশে যায় । এখানে কলা বিদ্যার পাশাপাশি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রযুক্তি, শিল্প প্রযুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় । বাংলার বহু শিক্ষিত যুবক এখান থেকে কারিগরি বিদ্যা লাভ করে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে । কারিগরি শিক্ষার বিকাশে এই প্রতিষ্ঠান অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিল ।

উপবিভাগ ঘ.৪

৪.৭ দলিত আন্দোলন বিষয়ে গান্ধি-আম্বেদকর বিতর্ক নিয়ে একটি টীকা লেখো।

উত্তর: ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধি-আম্বেদকর বিতর্ককে কেন্দ্র করে এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয় । গান্ধিজি ও আম্বেদকররা পরস্পর বিরোধী মতবাদে সোচ্চার হলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

বিতর্কের কারণ : দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আম্বেদকর বলেন যে দলিতরা সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এবং এর প্রভাবে তারা বেশি সংখ্যক দলিতদের নির্বাচনে জেতাতে ব্যর্থ হয় । তাই আম্বেদকর দলিতের পৃথক নির্বাচনের দাবি জানান।

গান্ধিজীর মতবাদ : এর প্রত্যুত্তরে গান্ধিজি বলেন যে দলিতরা সংখ্যালঘিষ্ট নয় তারা হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত । তাই তিনি দলিতদের পৃথক নির্বাচনের দাবির বিরোধিতা করেন।

পুণা চুক্তি : এই ঘটনার প্রতিবাদে গান্ধিজি ইয়েরওয়াড়া জেলে অনশন শুরু করেন, এবং গান্ধিজির প্রাণ সংশয় দেখা দিলে আম্বেদকর গান্ধিজির সাথে পুণা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা : এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন । এই নীতিতে বলা হয় যে হিন্দু সমাজকে বর্ণ হিন্দু ও দলিত হিন্দু এই দুটি ভাগে ভাগ করা হবে।

মূল্যায়ন : পরিশেষে উল্লেখ্য যে এই বিতর্কের ফলে গান্ধি-আম্বেদকর সম্পর্ক তিক্ত হয়নি । তবে এর ফলে আম্বেদকর দলিতদের পৃথক নির্বাচনের দাবি থেকে সরে আসেন এবং যৌথ নির্বাচনের নীতি মেনে নেয়।

৪.৮ স্বাধীনতার পরে ভাষার ভিত্তিতে ভারত কীভাবে পুনর্গঠিত হয়েছিল?

উত্তর: ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও যৌতিকতা খতিয়ে দেখার জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বিচারপতি এস. কে. ধর -এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল । এই কমিশনের নাম ‘ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন’ । এই কমিশন মনে করেছিল যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন করলে জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হবে ও প্রাদেশিক জটিলতা দেখা দেবে । তাই বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয় । ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জওহরলাল নেহরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং কংগ্রেস সভাপতি পট্টভি সীতারামাইয়াকে নিয়ে কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে । এই কমিটিও সেই সময়ে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বিপক্ষে রিপোর্ট দেয় । এই অবস্থায় ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় । পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাজ প্রদেশের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি একত্রিত করে পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করে । তামিল ভাষাভাষীদের জন্য সৃষ্টি হয় তামিলনাড়ু । অন্ধ্রপ্রদেশের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীগুলিও নিজেদের জন্য আলাদা রাজ্য দাবি করতে থাকে ।

বিভাগ- ঙ

৫. পনেরো যা ষোলোটি বাক্যে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫.১ শিক্ষাবিস্তারে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক কী? উচ্চশিক্ষার বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর: ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন পাস করে । এই আইনের একটি ধারায় বলা হয় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা ভারতীয় জনশিক্ষার জন্য ব্যয় করবে । সেই অনুসারে জনশিক্ষা নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্য ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ‘জনশিক্ষা কমিটি’ গঠিত হয় । এই কমিটি কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় বড়লাট আমহার্স্টকে চিঠি লিখে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের দাবি জানান । এভাবে এদেশে প্রাচ্য না প্রাশ্চাত্য কোন ধরনের শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত, সে বিষয়ে একটি দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা ‘প্রাচ্যবাদী বনাম পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক নামে পরিচিত ।

প্রাচ্যবাদের সমর্থকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এইচ. টি. প্রিন্সেপ, কোলব্রুক, উইলসন প্রমুখ । অন্যদিকে পাশ্চাত্যবাদের সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে, আলেকজান্ডার ডাফ, কলভিন প্রমুখ । উগ্র পাশ্চাত্যবাদী মেকলে বলেন যে, “ভালো ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের একটি তাক ভারত ও আরবের সমগ্র সাহিত্যের সমকক্ষ” । তিনি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে একটি প্রস্তাব দেন যা ‘মেকলে মিনিটস’ বা ‘মেকলে প্রস্তাব’ নামে পরিচিত । লর্ড বেন্টিঙ্ক নিজেও ইংরেজি শিক্ষার অনুকুলে মত দেন । দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভারতে শিক্ষা নিয়ে যে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলছিল এভাবে তার অবসান ঘটে । স্যার চার্লস উডের নির্দেশনামার ভিত্তিতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৮৫৭ অনুসারে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পাশ্চাত্য ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় । প্রথম থেকেই পূর্ব, উত্তর ও মধ্য ভারতের বৃহদংশের কলেজগুলির শিক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হত । প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান করত । ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি দেশের বৃহত্তম গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকার সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছায় । বাংলা তথা ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।

৫.২ সংক্ষেপে মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার পর থেকে এই বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে নানা মতবাদ উত্থাপিত হয়েছে । বেশির ভাগ ব্রিটিশ লেখক একে সিপাহী বিদ্রোহ বলে মেনে নিলেও কারো কারোর কাছে এটা একটা জাতীয় বিদ্রোহ । অনেকে মনে করেন এটা সামন্ত বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয় । ব্রিটিশ সেনা জেনারেল আউটরাম একে ‘মুসলমানদের ষড়যন্ত্র’ বলেছেন ।

সিপাহী বিদ্রোহ : স্যার চার্লস রেকস, জন সিলি, আর্ল রবার্টস প্রমুখদের মতে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল সিপাহী বিদ্রোহ । সমকালীন বিদগ্ধ ভারতীয়দের মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরোজি, অক্ষয় কুমার সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখেরা এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে মেনে নিয়েছেন । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তার “Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857” গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন । এ বিষয়ে তাদের মতামতগুলি হল-

- বিপ্লবীদের কোনো পূর্ণ পরিকল্পনা ছাড়াই এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ।

- বিপ্লবীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ছিল না ।

- মহাবিদ্রোহের শতবার্ষিকী সভায় রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন— “The so called First national war of independence in 1857 is neither First nor national nor war of independence.”

জাতীয় বিদ্রোহ : ডিসরেলি, নর্টন, ডাফ, হোমস প্রমুখেরা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন । বিনায়ক দামোদর সাভারকার এই বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন । এই বিষয়ে তাদের মতামতগুলি হল-

- পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলির তুলনায় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে গণ সমর্থন ছিল প্রবল ।

- সুরেন্দ্রনাথ সেন স্পষ্ট করে বলেছেন যে বিদ্রোহের নেতা হিসাবে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে মেনে নেওয়ায় এই বিদ্রোহ এক অন্য মাত্রা পায়।

সামন্ত বিদ্রোহ : রজনীপাম দত্ত, এরিখ স্টোকস, জওহরলাল নেহেরু, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখেরা এই বিদ্রোহকে সনাতন পন্থীদের বিদ্রোহের সাথে তুলনা করে একে সামন্ত বিদ্রোহ বলেছেন । জওহরলাল নেহেরু তাঁর ‘Discovery of India’ গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে সনাতন পন্থীদের বিদ্রোহ বলেছেন ।

মূল্যায়ন : অবশেষে উল্লেখ্য যে সকল ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভাবধারা গড়ে ওঠেনি । শিখ, গোর্খা, রাজপুত প্রভৃতি জাতিগুলিও এই বিদ্রোহ থেকে দূরে ছিল । সুশোভন সরকার বলেছেন “হজরত মহল, কুনওয়ার সিং, লক্ষীবাঈ প্রভৃতি সামন্ত জমিদার ও তালুকদারদের হাতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল বলে একে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া যায় না ।” কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নানা ত্রুটি-বিভাজন সত্ত্বেও এই বিদ্রোহে গণচরিত্রের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় । ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত বিদ্রোহের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক রূপটিকেও অস্বীকার করা যায় না ।

৫.৩ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্ করা যায় । ভগিনী নিবেদিতা ভারতের বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা যোগাতেন । যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সাথে তার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল । ভারতের বিপ্লববাদের জননী মাদাম কামা ভারতের বাইরে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনে ভূমিকা নেন । অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পরবর্তীকালে দিপালী সংঘের মহিলা সদস্যরা যেমন— প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত সহ অনেকেই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন ।

বিশ শতকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নারীদের শামিল করার কাজে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ চরম বামপন্থী রাজনীতিক লীলা নাগ (রায়) -এর অসামান্য অবদান রয়েছে । তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ‘দীপালি সংঘ’ নামে একটি নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন । প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন দীপালি সংঘের অন্যতম সদস্যা । এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য নারীদের প্রস্তুত করে তোলা । এখানে লাঠি খেলা, শরীরচর্চা, অস্ত্র চালনা প্রভৃতি শিক্ষণ দেওয়া হত ।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মাস্টারদা সূর্য সেনের সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন । তিনি টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের অফিস ধ্বংস, পুলিশ লাইন দখল, জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে অংশ নেয় । মাত্র ২১ বছর বয়সে প্রীতিলতার মৃত্যু হয় । পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন ।

১৯২০ -র দশকের অন্যতম নেত্রী ছিলেন কল্পনা দত্ত । তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’র চট্টগ্রাম শাখায় যোগ দেন । তিনি ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব পান । কিন্তু আক্রমণের এক সপ্তাহ আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েন । তবে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের অংশ গ্রহণের বিষয়ে দেখা যায় যে মূলত শিক্ষিত নারীরাই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । তাছাড়া নারীদের বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলাই সবচেয়ে এগিয়ে ছিল ।

MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি আরও অনেক বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তর পাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এই মূল্যবান সম্পদটি কেমন লাগল, তা অব্যশই কমেন্ট এর মাধমে আমাদের জানান। আরও পড়তে, আপনার জ্ঞান বাড়াতে এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করতে, MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথেই থাকুন।

প্রশ্নোত্তর গুলো পেয়ে খুব খুব উপকার হল।