আপনি কি মাধ্যমিকের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজছেন? এই Article এ আপনি পাবেন ২০১৮ সালের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর।

নিচে ২০১৮ সালের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের সব উত্তর সাজিয়ে দেওয়া আছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নপত্র এবং তার উত্তর খুবই গুরুত্তপূর্ণ ।

MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ থেকে আজকে পর্যন্ত যত মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছে, তার প্রশ্নপত্র এবং তার সাথে তাদের উত্তর সমূহ সম্পূর্ণ Free তে Upload করেছে ।

Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers

View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers

তাড়াতাড়ি প্রশ্ন এবং তার উত্তর খুজতে চাইলে নিচের Table of Contents এর পাশে যে [!!!] এইরকম চিহ্নটিতে Click করুন। এই page এ যতগুলি প্রশ্নের উত্তর আছে সেই সব প্রশ্নগুলি Table of Contents এ পর পর দেওয়া আছে, প্রশ্নের ওপর ক্লিক করলেই প্রশ্নের উত্তরে Direct চলে যেতে পারবেন।

Table of Contents

Toggleবিভাগ-ক

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

১.১ ‘জীবনের ঝরাপাতা’ গ্রন্থটি হল একটি —

(ক) উপন্যাস

(খ) কাব্যগ্রন্থ

(গ) জীবনীগ্রন্থ

(ঘ) আত্মজীবনী

উত্তর: (ঘ) আত্মজীবনী

১.২ ‘সোমপ্রকাশ’ ছিল একটি —

(ক) দৈনিক পত্রিকা

(খ) সাপ্তাহিক পত্রিকা

(গ) পাক্ষিক পত্রিকা

(ঘ) মাসিক পত্রিকা

উত্তর: (খ) সাপ্তাহিক পত্রিকা

১.৩ ‘নীলদর্পণ’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক ছিলেন —

(ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ

(খ) মাইকেল মধুসুদন দত্ত

(গ) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(ঘ) রেভা: জেমস লঙ

উত্তর: (ঘ) রেভা: জেমস লঙ।

১.৪ সতীদাহপ্রথা রদ হয় —

(ক) ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (খ) ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে

১.৫ সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করেছিলেন —

(ক) বিজয়কৃয় গোস্বামী

(খ) স্বামী বিবেকানন্দ

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণ

(ঘ) কেশবচন্দ্র সেন

উত্তর: (গ) শ্রীরামকৃষ্ণ

১.৬ কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দ) অনুষ্ঠিত হয়েছিল —

(ক) মেদিনীপুরে

(খ) ঝাড়গ্রামে

(গ) ছোটোনাগপুরে

(ঘ) রাঁচিতে

উত্তর: (ঘ) রাঁচিতে

১.৭ ভারতে প্রথম অরণ্য আইন পাস হয় —

(ক) ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (গ) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে

১.৮ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলেছেন —

(ক) রমেশচন্দ্র মজুমদার

(খ) সুরেন্দ্রনাথ সেন

(গ) বিনায়ক দামোদর সাভারকর

(ঘ) দাদাভাই নৌরজি

উত্তর: (গ) বিনায়ক দামোদর সাভারকর

১.৯ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে —

(ক) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (খ) ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে

১.১০ ভারতসভার প্রথম সভাপতি ছিলেন —

(ক) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ) আনন্দমোহন বসু

(গ) রেভা: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী

উত্তর: (গ) রেভা: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১.১১ বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা বই হল —

(ক) বর্ণপরিচয়

(খ) এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ

(গ) মঙ্গল সমাচার মতিয়ের

(ঘ) অন্নদামঙ্গল

উত্তর: (খ) এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ

১.১২ ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স’-এর যে বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন —

(ক) জগদীশচন্দ্র বসু

(খ) সি. ভি. রমন

(গ) প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু

উত্তর: (খ) সি. ভি. রমন

১.১৩ বয়কট আন্দোলনের ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল —

(ক) বাংলার কৃষকশ্রেণি

(খ) মধ্যবিত্তশ্রেণি

(গ) জমিদারশ্রেণি

(ঘ) ছাত্রসমাজ

উত্তর: (ক) বাংলার কৃষকশ্রেণি

১.১৪ বাবা রামচন্দ্র কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন —

(ক) বিহারে

(খ) যুক্তপ্রদেশে

(গ) রাজস্থানে

(ঘ) মহারাষ্ট্রে

উত্তর: (খ) যুক্তপ্রদেশে

১.১৫ রম্পা উপজাতীয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয় —

(ক) মালাবার অঞ্চলে

(খ) কোঙ্কণ উপকূলে

(গ) ওড়িশায়

(ঘ) গোদাবরী উপত্যকায়

উত্তর: (ঘ) গোদাবরী উপত্যকায়

১.১৬ ‘নারী কর্মমন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন —

(ক) উর্মিলা দেবী

(খ) বাসন্তী দেবী

(গ) কল্পনা দত্ত

(ঘ) লীলা রায় (নাগ)

উত্তর: (ক) উর্মিলা দেবী

১.১৭ সূর্য সেন প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলের নাম ছিল —

(ক) অনুশীলন সমিতি

(খ) গদর দল

(গ) ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি

(ঘ) বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স

উত্তর: (গ) ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি

১.১৮ দলিতদের ‘হরিজন’ আখ্যা দিয়েছিলেন —

(ক) জ্যোতিবা ফুলে

(খ) শ্রীনারায়ণ গুরু

(গ) গান্ধিজি

(ঘ) ড. আম্বেদকর

উত্তর: (গ) গান্ধিজি

১.১৯ স্বতন্ত্র ভাষাভিত্তিক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয় —

(ক) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (গ) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে

১.২০ গোয়া ভারতভুক্ত হয় —

(ক) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (গ) ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে

বিভাগ-খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (প্রতিটি উপরিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

উপবিভাগ ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও:

২.১.১ ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় অঙ্কিত?

উত্তর: ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় অঙ্কিত।

২.১.২ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (১৯২০) কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.১.৩ ফরওয়ার্ড ব্লক কোন্ বছর প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ রা মে ।

২.১.৪ মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর: মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ।

উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:

২.২.১ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিকে নৃত্যের বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিলেন উদয়শংকর।

উত্তর: ঠিক।

২.২.২ ভারতসভা ইলবার্ট বিলের বিরোধিতা করেছিল।

উত্তর: ভুল।

২.২.৩ ফরাজি একটি প্রাচীন উপজাতির নাম।

উত্তর: ভুল।

২.২.৪ বাংলায় লাইনোটাইপ প্রবর্তন করেন বিদ্যাসাগর।

উত্তর: ভুল।

উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ জওহরলাল নেহরু | (১) অসহযোগ আন্দোলন |

| ২.৩.২ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল | (২) পুনা চুক্তি (১৯৩২) |

| ২.৩.৩ কালীপ্রসন্ন সিংহ | (৩) লেটারস ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার |

| ২.৩.৪ ড. আম্বেদকর | (৪) হুতোম প্যাঁচার নকশা |

উত্তর:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ জওহরলাল নেহরু | (৩) লেটারস ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার |

| ২.৩.২ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল | (১) অসহযোগ আন্দোলন |

| ২.৩.৩ কালীপ্রসন্ন সিংহ | (৪) হুতোম প্যাঁচার নকশা |

| ২.৩.৪ ড. আম্বেদকর | (২) পুনা চুক্তি (১৯৩২) |

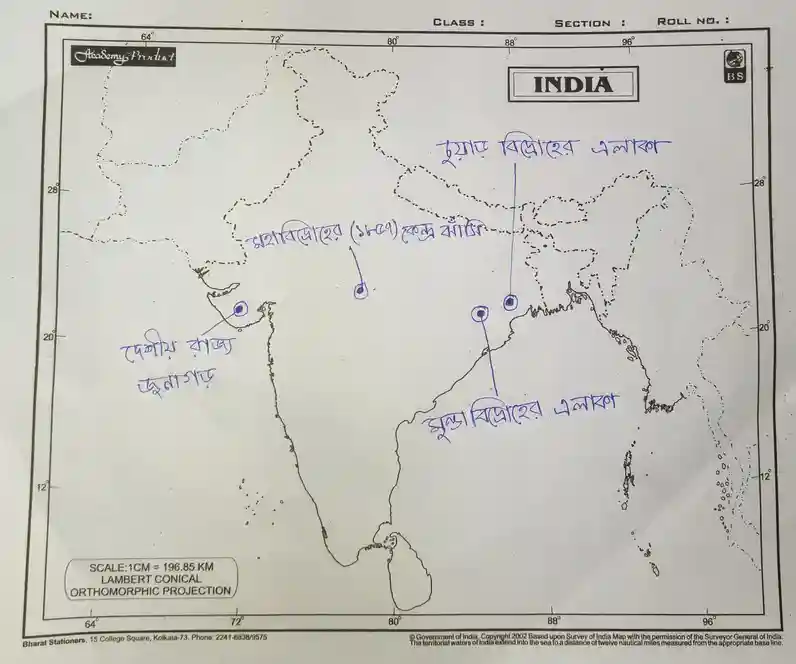

উপবিভাগ ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নামাঙ্কিত করো:

২.৪.১ চুয়াড় বিদ্রোহের এলাকা

২.৪.২ মুন্ডা বিদ্রোহের এলাকা

২.৪.৩ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) কেন্দ্র ঝাঁসি

২.৪.৪ দেশীয় রাজ্য জুনাগড়

উত্তর:

উপবিভাগ ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:

২.৫.১ বিবৃতি : উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ব্যাপ্তি ছিল খুবই সীমিত।

ব্যাখ্যা ১: কারণ শুধুমাত্র গ্রাম বাংলায় নবজাগরণ হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ২: কারণ এই নবজাগরণ সীমিত ছিল শুধুমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

ব্যাখ্যা ৩: কারণ এই নবজাগরণ শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজের মধ্যে সীমিত ছিল।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: কারণ এই নবজাগরণ শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজের মধ্যে সীমিত ছিল।

২.৫.২ বিবৃতি: ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার ‘তিন আইন’ পাস করে।

ব্যাখ্যা ১: এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা।

ব্যাখ্যা ২: এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের অর্থনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করা।

ব্যাখ্যা ৩: এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করা।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করা।

২.৫.৩ বিবৃতি: রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা পছন্দ করতেন না।

ব্যাখ্যা ১: কারণ, এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ব্যয়সাপেক্ষ।

ব্যাখ্যা ২: কারণ, এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা।

ব্যাখ্যা ৩: কারণ, এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনের বিকাশ ঘটাত না।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: কারণ, এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনের বিকাশ ঘটাত না।

২.৫.৪ বিবৃতি সরলাদেবী চৌধুরানি লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ১: বিদেশি পণ্য বিক্রির জন্য।

ব্যাখ্যা ২: আন্দোলনকারী মহিলাদের সাহায্যের জন্য।

ব্যাখ্যা ৩: স্বদেশি পণ্য বিক্রির জন্য।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: স্বদেশি পণ্য বিক্রির জন্য।

বিভাগ- গ

৩. দুটি অন্তরা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (যে-কোনো ১১টি)

৩.১ পরিবেশের ইতিহাসের গুরুত্ব কী?

উত্তর: পরিবেশের ইতিহাসের গুরুত্বগুলি হল-

প্রথমত, মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে পরিবেশের ভূমিকা চিহ্নিত করে পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ রক্ষার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়ত, পরিবেশ সংকট ও তার প্রকৃতি, পরিবেশ বিপর্যয় ও তার ভয়াবহতা, বাসস্থানের সুস্বাস্থ্য, অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও তার প্রয়ােগের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়ত, পরিবেশের ইতিহাসের সঙ্গে ইতিহাসের অন্য দিকগুলির সম্পর্ক নির্ধারণ।

৩.২ স্মৃতিকথা অথবা আত্মজীবনীকে কীভাবে আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদানরূপে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: আধুনিক ইতিহাসচর্চার উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন ব্যক্তির আত্মজীবনী, কারণ—

প্রথমত, এ ধরনের রচনায় সমাজের নানান স্তরের মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ থাকে, যেগুলি তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে সমকালের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ধরা থাকে।

দ্বিতীয়ত, এগুলি থেকে সেই সময়কার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে নানান তথ্য ও ধারণা পাওয়া যায় এবং এ কারণেই এগুলি পরােক্ষ বিষয় নয় তা প্রত্যক্ষ বিষয়।

তৃতীয়ত, তবে আত্মজীবনী মানেই ইতিহাসের উপাদান নয়, কারণ এগুলিতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন পড়ে যা ইতিহাসের উপাদান হয়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৩.৩ ‘মেকলে মিনিট’ কী?

উত্তর: টমাস ব্যাবিংটন এডওয়ার্ড মেকলে ছিলেন একাধারে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আইন সচিব এবং ‘ কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ‘ – এর সভাপতি । তিনি প্রাচ্যশিক্ষার পরিবর্তে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষয়ে যে বিখ্যাত প্রস্তাব পেশ করেন ( ১৮৩৫ খ্রি. ২ ফেব্রুয়ারি ) তা ‘ মেকলে মিনিটস ‘ বা ‘ মেকলে মিনিট ‘ নামে পরিচিত ।

৩.৪ সমাজসংস্কারে নব্যবঙ্গদের ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর: নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র নেতৃত্বে, এই আন্দোলন ধর্মীয় ও সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং সমাজে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রসার ঘটায়।

৩.৫ দুদু মিঞা স্মরণীয় কেন?

উত্তর: দুদু মিঞা স্মরণীয়, কারণ —

প্রথমত, দুদু মিঞা ছিলেন বাংলার ফরাজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা । শরিয়ত উল্লাহর পুত্র এবং দক্ষ সংগঠক ও ফরাজি আন্দোলনের অন্যতম নেতা ।

দ্বিতীয়ত, দুদু মিঞার সুযোগ্য নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন ধর্মীয় – সামাজিক আন্দোলন থেকে সামাজিক – অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয় ।

তৃতীয়ত, তিনি বৈপ্লবিক ঘোষণা করেছিলেন — ‘জমি আল্লাহর দান এবং সেখানে জমিদারের করধার্যের অধিকার নেই’ ।

৩.৬ নীল বিদ্রোহে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা কীরূপ ছিল?

উত্তর: হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক। তিনি তাঁর পত্রিকায় বাংলার চাষিদের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি দরিদ্র নীলচাষিদের নানাভাবে সহায়তা করেন।

৩.৭ মহারানির ঘোষণাপত্রের (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর: ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মহারানির ঘোষণার এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটান এবং ভারতীয়দের নিজ শাসনাধীনে এনে তাদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দান। তবে এই সবই ছিল রাজনৈতিক চমক মাত্র। এর ফলে ভারতীয়রা প্রকৃতভাবে লাভবান হয় নি।

৩.৮ ব্যঙ্গচিত্র কেন আঁকা হয়?

উত্তর: পরাধীন ভারতে প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা এবং তাৎকালীন রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ত্রুটিগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়।

৩.৯ বাংলার ছাপাখানার বিকাশে পঞ্চানন কর্মকারের ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর: বাংলার ছাপাখানার বিকাশে পঞ্চানন কর্মকারের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার ছাপাখানার হরফ নির্মাণের অন্যতম রূপকার। তিনি বাংলা ছাপাখানায় সচল ধাতু হরফের প্রচলন করেছিলেন।

৩.১০ বাংলার মুদ্রণের ইতিহাসে বটতলা প্রকাশনার গুরুত্ব কী?

উত্তর: বাংলায় মুদ্রণের ইতিহাসে বটতলা প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই প্রকাশনীতে কম খরচে বেশি বই ছাপা হত। এখানে হ্যান্ডমেড পেপারের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ফলে স্বদেশি কারিগরির মুনশিয়ানা ফুটে ওঠে। তাছাড়া পুঁথি, পাঁচালী এবং অনুবাদ সাহিত্যের প্রকাশনার প্রসার ঘটে।

৩.১১ ‘একা’ আন্দোলন শুরু হয় কেন?

উত্তর: কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ কর বৃদ্ধি, কর আদায়ে সীমাহীন অত্যাচার, প্রভুর জমি ও খামারে কৃষকদের বিনা বেতনে বেগার শ্রমদানে বাধ্য করা প্রভৃতি কারণে যুক্তপ্রদেশের কৃষকরা একা আন্দোলন শুরু করেছিল।

৩.১২ বারদৌলি সত্যাগ্রহ আন্দোলন কেন শুরু হয়?

উত্তর: ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভয়ানক বন্যায় গুজরাটের বারদৌলি তালুকে কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সরকার সেখানকার কৃষকদের ওপর রাজস্বের হার ৩০ শতাংশ (পরে কমিয়ে ২২ শতাংশ) বাড়িয়ে দেয়। তাই কৃষকরা খাজনা বন্ধের দাবি তোলে এবং ভূমিরাজস্ব কমানোর দাবিতে বারদৌলির কৃষকরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে।

৩.১৩ অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা রদ করার জন্য কার্লাইল সার্কুলার, লায়ন সার্কুলার প্রভৃতি জারি করে। এর প্রতিবাদী প্রচেষ্টারূপে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নেতৃত্বে অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.১৪ দীপালি সংঘ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার সাধন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য নারীদের প্রস্তুত করা।

৩.১৫ কী পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন?

উত্তর: কাশ্মীরের রাজা হরি সিং সপরিবারে শ্রীনগর ত্যাগ করেন এবং ভারত সরকারের কাছে সহায়তা চাইলেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া মাউন্টব্যাটেন ও জওহরলাল নেহেরু রাজাকে কোন ধরনের সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানান। বাধ্য হয়ে ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর হরি সিং কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

৩.১৬ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ) কেন গঠিত হয়েছিল?

উত্তর: প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যে ফজল আলির নেতৃত্বে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়। যেমন – (১) রাজ্য পুনর্গঠন করা হবে কি না বা হলেও এর ভিত্তি কী হবে তা ঠিক করা। (২) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ করা।

বিভাগ – ঘ

৪. সাত বা আটটি মাকো নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

উপবিভাগ ঘ.১

৪.১ ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থে উনিশ শতকের বাংলার কীরূপ সমাজচিত্র পাওয়া যায়?

উত্তর: ঊনিশ শতকের কলকাতা, কলকাতা তথা বাংলার তৎকালীন সমাজ এবং বাঙালিয়ানা- এই তিনটি বিষয় কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ -য় ব্যঙ্গাত্মক ও তির্যক ভঙ্গিমায় ফুটে উঠেছে ।

(i) ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থটির প্রথম ভাগ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এবং সর্বোপরি ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় ।

(ii) গ্রন্থটির একদিকে চড়কপার্বণ, রথযাত্রা, দুর্গাপূজা, বারোয়ারি পূজা-পার্বণ যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি আবার কলকাতার বাবু সমাজের ভণ্ডামি বেপরোয়া জীবনের অন্ধকার দিক, ক্রিশ্চানি হুজুগ, মিউটিনি, লঙ সাহেব, লখনউ -এর বাদশাহ -এর কথাও এতে উঠে এসেছে ।

(iii) কালীপ্রসন্ন সিংহ একদিকে ইংরেজি জানা নব্য বাবু ও অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দু সমাজ উভয়ের জীবনের স্ববিরোধীতাকে তুলে ধরেছিলেন । কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা প্রগতিশীলতা অপেক্ষা ধর্মীয় গোঁড়ামিকে অধিকমাত্রায় প্রাধান্য দিয়েছিলেন । তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তৎকালীন সমাজকে বিশ্লেষণ করেন এবং বাবু সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে সচেতন করতে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন ।

(iv) কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’ -য় সমসাময়িক সমাজ ও কলকাতার ভোগবাদী নাগরিক জীবনের তীব্র সমালোচনা করলেও শালীনতার গণ্ডী কখনোই অতিক্রম করেনি । লেখকের রসবোধ, সাহিত্যগুণ এবং সমাজ সচেতনতাবোধ ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ -কে কালোর্ত্তীর্ণ করেছে । ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ -কে উনিশ শতকের ইতিহাসে তৎকালীন সমাজচিত্রের একটি জীবন্ত দলিল বলা যায় ।

৪.২ এদেশের চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে কলকাতা মেডিকেল কলেজের কীরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর: ভারতের সনাতনী চিকিৎসা বিদ্যার বিপ্রতীপে আধুনিক ও পাশ্চাত্য অভিমুখী চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন স্বয়ং বেন্টিঙ্ক সাহেব এবং ভূমি দান করেন মতিলাল শীল ।

- কলকাতা মেডিকেল কলেজ হল এশিয়ার দ্বিতীয় কলেজ যেখানে আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা শেখানো হত । কলকাতা মেডিকেল কলেজে আধুনিক শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা ও রূপায়নে উদ্যোগী হন এর প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট এম. জে. ব্রামলি ।

- কলকাতা মেডিকেল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের জয়যাত্রার সূচনা করেছিলেন মধুসূদন গুপ্ত ও তাঁর সহযোগীরা ।

- কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বার সকল বর্ণের ছাত্রদের জন্য এমনকি মেয়েদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল । কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছিলেন প্রথম মহিলা চিকিৎসক এবং পরবর্তীকালে ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ও বিধুমুখী বসু এখান থেকেই যোগ্যতার সঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যায় উত্তীর্ণ হন । কলকাতা মেডিকেল কলেজ বাংলা তথা ভারতের চিকিৎসা বিদ্যার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে ।

উপবিভাগ ঘ.২

৪.৩ কী উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সরকার অরণ্য আইন প্রণয়ন করেন।

উত্তর: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ভারতে পরপর দুটি অরণ্য আইন প্রণয়ন করে, একটি ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং আরেকটি ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। এই দুই আইনেরই মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং ভারতের বনভূমির ওপর আধিপত্য স্থাপন করা।

[১] কাঠ সংগ্রহ: উনিশ শতকের শেষদিকে ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর কাঠের প্রয়োয়জন দেখা যায়; পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রেলপথ নির্মাণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তার জন্য প্রচুর কাঠের তক্তার প্রয়োজন পড়ে। এইসব প্রয়োজনের নিরিখে অরণ্য সম্পদের ওপর অধিকার কায়েমের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার ‘অরণ্য আইন’ পাশ করেছিল।

[২] বনাঞ্চল পরিষ্কার: অরণ্য আইন পাশের পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের সুবিশাল বনভূমিকে পরিষ্কার করে কৃষিযোগ্য করে তোলা। এছাড়াও বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ঝুম চাষের পরিবর্তে স্থায়ী কৃষিকাজে অভ্যস্থ করে তোলার তাগিদ ছিল।

[৩] রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল নতুন কৃষিজমির ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে রাজস্ব বৃদ্ধি করা ও ভারতের সম্পদ আত্মস্থ করা।

[৪] সরকারের আয় ও ব্যবসাবাণিজ্যের বৃদ্ধি: রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি বনজ সম্পদকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যয় করে আয় ও মুনাফা বৃদ্ধি করা ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্দেশ্য।

[৫] বন সংরক্ষণ: অরণ্য আইন জারি করার পেছনে ঔপনিবেশিক শক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাই থাক না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই সরকার ভারতের বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত অরণ্য, সুরক্ষিত অরণ্য এবং গ্রামীণ অরণ্য (অশ্রেণিভুক্ত) এই তিনটি ভাগে ভাগ করে বন সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে ঔপনিবেশিক সরকার স্বার্থ ও মুনাফা বজায় রাখতে গিয়ে অরণ্য আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার, জীবন ও জীবিকার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল যার ফলে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ। উপজাতি

উপসংহার: উনিশ শতকের শেষদিকের সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অরণ্য আইন প্রণয়ন ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই আইনের প্রেক্ষিতে বাংলার আদিবাসী কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছি।

৪.৪ ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহকে কি সামন্তশ্রেণির বিদ্রোহ বলা যায়?

উত্তর: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় থেকেই এই বিদ্রোহের চরিত্র বা প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন ধারার ইতিহাসচর্চার নানা ধরনের গবেষণালব্দ মতামত পাওয়া যায় ।

- ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর ‘Eighteen Fifty Seven’ গ্রন্থে এবং ডঃ শশীভূষণ চৌধুরী তাঁর ‘Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-59’ গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে সামন্ত শ্রেণির বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । তাঁদের মতে ইংরেজ শাসন ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সামন্ত প্রভুদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল এবং তাদের ক্ষমতা খর্ব করেছিল । তাদের হাতেই ছিল বিদ্রোহের নেতৃত্ব । দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সামনে রেখে তারা পুরাতন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনঃপ্রবর্তন করতে চেয়েছিল । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ১৮৫৭ -এর বিদ্রোহ ছিল ক্ষয়িষ্ণু অভিজাততন্ত্র ও মৃতপ্রায় সামন্তশ্রেণির ‘মৃত্যুকালীন আর্তনাদ’ ।

- অধ্যাপক সুশোভন সরকার উপরোক্ত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন । তাঁর মতে— নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, হজরৎ মহল, কুনওয়ার সিং প্রমুখরা সামন্ত জমিদার ও তালুকদার হলেও তারা ছিলেন বিদ্রোহের স্বাভাবিক নেতা । ডঃ সরকার এই বিদ্রোহকে অনেকাংশে জাতীয় বিদ্রোহ হিসাবে দেখার পক্ষপাতী ।

- আমরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যেমন সামন্ত শ্রেণির নেতৃত্বদানের বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারি না তেমনি সৈনিক, কৃষক, কারিগর সহ সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ও ভাবাবেগকেও অগ্রাহ্য করতে পারি না । প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ নানা সুরে বাঁধা ছিল, যেখানে নানা ধরনের প্রতিরোধ নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ।

উপবিভাগ ঘ.৩

৪.৫ বাংলায় মুদ্রণশিল্পের বিকাশে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের কীরূপ অবদান ছিল?

উত্তর: অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রথম বাংলায় আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বাঙালিও মুদ্রণশিল্পের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বাক্ষর রাখেন। এদের মধ্যেবিশেষ একজন ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।

শিক্ষানবিশ

গঙ্গাকিশোর প্রথম জীবনে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনের ছাপাখানায় কম্পোজিটরের কাজ করতেন। এখান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিনি পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে বই প্রকাশের কাজ শুরু করেন।

সচিত্র বই

গঙ্গাকিশোর ফেরিস এন্ড কোম্পানি প্রেস থেকে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্রের সচিত্র অন্নদামঙ্গল কাব্যটিছাপান। এটিই ছিল বাঙালিদের সম্পাদনায় প্রথম সচিত্র বই। তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পী রামচাঁদ রায়ের আঁকা ছবি এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়।

বাঙালি গেজেটি প্রেস

অনদামঙ্গলের ব্যাপক বিক্রিতেউৎসাহিত হয়ে গঙ্গাকিশোর ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বাঙালি গেজেটি প্রেস স্থাপন করেন। এটি ছিল বাঙালি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানা। তিনি এখান থেকে নিজ সম্পাদনায় বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশ করতে থাকেন।

বিভিন্ন বই

অন্নদামঙ্গল কাব্য ছাড়াও গঙ্গাকিশোর বিভিন্ন বই প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ‘এ গ্রামার ইন ইংলিশ এন্ড বেঙ্গলি’, ‘গণিত নামতা ব্যাকরণ লিখবার আদর্শ, ‘দায়ভাগ’, ‘চিকিৎসার্ণব’, ‘শ্রীমদ্ভাগবতগীতা’, ‘দ্রব্যগুণ’ প্রভৃতি।

উপসংহার: বাঙালিদের মধ্যে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই ছিলেন প্রথম সংবাদপত্র সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রথম বাংলা সচিত্র বইয়ের প্রকাশক। তাঁর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এরপর থেকে বহু বাঙালি নিজেদের উদ্যোগে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে বইপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশনার জগতে প্রবেশ করেন।

৪.৬ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কীভাবে একটি অগ্রণী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল?

উত্তর:

ভূমিকা: বাংলায় ছাপাখানা ব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযােগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস।

মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা: খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষায় বাইবেল ছাপানাের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপন করেন এবং ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই এই ছাপাখানা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছাপাখানায় পরিণত হয়।

মিশন প্রেসের উৎপাদন: শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত বইগুলি হল —

১) ‘ধৰ্ম্ম পুস্তক’: প্রাথমিক পর্বে অভিজ্ঞ ও দক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ড এবং পঞ্চানন কর্মকারের সহযােগিতায় কলকাতা থেকে সংগৃহীত হরফ এবং কিছু পাটনাই ও বিদেশি কাগজ সহযােগে ছাপার কাজ শুরু হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তিনি আটশােরও অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত ‘ধৰ্ম্মপুস্তক’ বা বাংলা বাইবেল প্রকাশ করেন।

২) অন্যান্য বই: শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে রামরাম বসুর রচিত হরকরা’ ও ‘জ্ঞানােদয়’ নামক দুটি গ্রন্থ (আগস্ট সেপ্টেম্বরে, ১৮০০ খ্রি.), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন’ (১৮০২ খ্রি.), ৪ খণ্ডে কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’ (১৮০১-০৩) ও পাঁচ খণ্ডে কীর্তিবাসের রামায়ণ’ (১৮০২-০৩) মুদ্রিত হয়। এভাবে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই প্রেসে ৪০টি বিভিন্ন ভাষায় ২,১২,০০০ কপি বই মুদ্রিত হয়।

৩) পাঠ্যপুস্তক: শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, চণ্ডীচরণ মুন্সী, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ রচিত কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকও মুদ্রিত হয়েছিল।

উপসংহার: উপরােক্ত আলােচনা থেকে দেখা যায় যে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হলেও তার ছাপাখানা-উৎপাদনে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ও ছিল।

উপবিভাগ ঘ.৪

৪.৭ সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো: দেশবিভাগ জনিত (১৯৪৭) উদ্বাস্তু সমস্যা।

উত্তর: ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার প্রথম পাঁচ বছরে উদ্বাস্তু সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছিল । পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু উত্তর পশ্চিম ভারতে মূলত পাঞ্জাবে আশ্রয় নিয়েছিল । অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু ও শরনার্থীরা জীবন ও জীবিকার স্বার্থে আশ্রয় নিয়েছিল মূলত এপার বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় ।

- নিরাপত্তাজনিত অভাব, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য এবং বাংলা ভাষা স্বাচ্ছন্দ্যের দরুন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুকে আশ্রয় এবং পুনর্বাসন দেওয়া ছিল খুবই কঠিন কাজ । বিপুল জনসংখ্যা, পরিকাঠামো জনিত সমস্যা, কিছুটা কেন্দ্রীয় স্তরের উদাসীনতা উদ্বাস্তু সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল । বিপুল সংখ্যক শরণার্থী প্রাথমিকভাবে স্টেশনে, ফুটপাতে, খোলা আকাশের নীচে এবং বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল । পরে অবশ্য ছিন্নমূল এইসব মানুষজন নিজ উদ্যোগে কলোনি গড়ে তোলেন আবার কোথাও বা সরকারি সাহায্যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় ।

- উদ্বাস্তু মানুষদের অসহায়তা, জীবনযন্ত্রণা, ভয়াবহ স্মৃতি এবং পূর্বতন গ্রাম বা শহরের মধুর স্মৃতি ধরা পড়েছে তাদের আত্মকথা, স্মৃতিকথা এবং সমসাময়িক সাহিত্যে । এই দেশভাগ, দাঙ্গা এবং অভিপ্রয়াণের জ্বলন্ত সাক্ষী ছিলেন যেমন নারীরা, তারাও তাদের ভয়াবহ স্মৃতি, যন্ত্রণা সর্বোপরি সংগ্রামকে কাগজে কলমে বা আলাপচারিতায় তুলে ধরেছেন ।

৪.৮ হায়দরাবাদ রাজ্যটি কীভাবে ভারতভুক্ত হয়েছিল?

উত্তর:

ভূমিকা: ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে ভারতের। অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তিকরণ। সমস্যা। এক্ষেত্রে প্রধানতম সমস্যা ছিল হায়দরাবাদও কাশ্মীর সমস্যা।

হায়দরাবাদ: হায়দরাবাদের নিজাম ওসমান আলি খান মুসলমান হলেও সেখানকার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল। হিন্দু। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ভারতে যােগদানের পক্ষপাতী হলেও নিজাম হায়দরাবাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। পাশাপাশি ভারত বিরােধী কাজকর্মেরও সূচনা করে। তিনি কাশিম রেজভি নামক একজন উগ্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির প্রভাবে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাহিনী রাজাকার’ গড়ে তােলেন। এই বাহিনী হায়দরাবাদের অভ্যন্তরে হিন্দু জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করত।

হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি: হায়দরাবাদের শাসক বিভিন্নভাবে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও ভারত সরকারের নির্দেশ অমান্য করতে সচেষ্ট হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সামরিক বাহিনীর জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনী সমগ্র হায়দরাবাদ দখল করে (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ)। পরের বছর নিজাম একটি চুক্তির মাধ্যমে ভারতচুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করে এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে হায়দরাবাদ ভারতভুক্ত হয়।

গুরুত্ব: আনুষ্ঠানিকভাবে হায়দরাবাদের ভারতের অন্তর্ভুক্তি ছিল। খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ-(১) হায়দরাবাদের বেশিরভাগ মুসলিম জনগােষ্ঠী ছাড়াও ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলিমরা নিজাম বিরােধী আন্দোলনে ভারত সরকারের নীতিকে সমর্থন জানায়। তাই হায়দরাবাদের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সূচনা করে। (২) ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজামের সেনাদল ও রাজাকার ঔপনিবেশিক ভারত বাহিনীকে দমনের পাশাপাশি তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষকদের দমন করে। ফলে এই অঞল পূর্বাপেক্ষা নিরাপদ হয়ে ওঠে।

বিভাগ – ঙ

৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫.১ উনিশ শতকের বাংলায় সমাজসংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজগুলির কীরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর:

ভূমিকা: উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য ইংরেজি শিক্ষা, যুক্তিবাদ, উদারতাবাদ ও মানবতাদের ঢেউয়ের আঘাতে সমাজে প্রচলিত কু-প্রথা গুলির বিরুদ্ধে অপূর্ব সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই সংস্কার আন্দোলনের কান্ডারী ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ।

প্রতিষ্ঠিত: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেও তাঁর মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ব্রাম্ভ সমাজ সংস্কারের মাহি রূপে পরিণত হয়।

সমাজ সংস্কারে দিক

কুসংস্কার এর বিরোধিতা: বাংলা রক্ষণশীল কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা জোড়া আঘাত হানে। এবং প্রচলিত এই প্রথাগুলি অসারতা তুলে ধরে জনগণ সচেতন করে তোলেন।

ধর্ম ও জাতিভেদ বিরোধিতা: হিন্দু ধর্মের নামে অধর্ম, ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক অত্যাচার বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

নারী কল্যাণ: ভারতীয় নারীদের মধ্যে পর্দা প্রথার বিলুপ্তি, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। তিন আইন পাস, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নারী কল্যাণে সচেষ্ট হয়।

জাতীয় সংহতির প্রতিষ্ঠা: উদারপন্থী ধর্মীয় আদর্শ জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজ জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতির পথ রচনা করেছিলেন।

সমাজসেবা ও জনহিত কাজ: ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণ দুর্ভিক্ষ মহামারীর সময় মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কেশবচন্দ্র সেনের মতে নেতৃত্বে একদল তরুণ যুবক যুবকদের নিয়ে সেবা দানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তা সমাজসেবকদের দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিহিত।

মূল্যায়ন: সুতরাং ভারতে কুসংস্কার ও ব্যবস্থা সমাজে বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করে সংস্কারের প্রগতিশীল জনকল্যাণ কর্মী সমাজ গঠনে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

৫.২. মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর:

ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারার সমালােচনা করেন এবং শান্তিনিকেতনে ব্ৰত্মচর্যাশ্রম’ নামক এক বিদ্যালয় ও পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী স্থাপন করে এক বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা করেন।

শান্তিনিকেতন ভাবনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক শান্তিনিকেতনে ব্রম্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল— (১) এরূপ আবাসিক ব্ৰত্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ব্ৰত্মচর্যাশ্রমের গুরু-শিষ্য সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। (২) প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন ধরনের। শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষাব্যবস্থা: রবীন্দ্রনাথ তার এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন বা শিক্ষণ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেন, যেমন—

(১) তিন নীতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এই নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে যােগ রেখে মনের চর্চার ওপর গুরুত্ব। দেন এবং তিনটি নীতি প্রয়ােগ করেন যথা—অবাধ স্বাধীনতা, অবাধ চলাফেরা ও খেলাধুলা।

(২) সাংস্কৃতিক বিষয়: প্রকৃতি থেকে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার পাশাপাশি কলা, নৃত্য, নাটক, সংগীত, অঙ্কন প্রভৃতি উন্নত সাংস্কৃতিক বিষয়কে পাঠক্রমে রাখা হয়।

(৩) কারিগরি শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এই বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টির শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন।

বিশ্বভারতী ভাবনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেগুলি হল—

১। ভারতীয় আদর্শ: শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে ভারতের আদর্শ ও বাণী বিশ্বে তুলে ধরার লক্ষ্যেই তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন।

২। নিজের কর্তব্য সম্পাদন: রবীন্দ্রনাথ একজন ভারতীয়রূপে নিজের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। ভারতীয় সংস্কৃতি: ভারতের সমগ্ররূপ উপলব্ধি করতে ভারতের নানা সংস্কৃতিকে (বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান) তুলে ধরা।

৪। বিদ্যা উৎপাদন: তাঁর মতে, বিশ্বভারতীর মূল কাজ হবে বিদ্যাচর্চার উৎকর্ষ সাধন বিদ্যা বিতরণ হবে গৌণ কাজ। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বের মনীষীদের আহ্বান করে বিশ্বভারতীতে তাঁদের আনার কাজ শুরু হয়।

৫। উৎপাদন-শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের অর্থশাস্ত্র, কৃষি তত্ত্ব, নানা ব্যাবহারিক বিদ্যাশিক্ষা ও বিশ্বভারতীর চতুর্দিকে তার প্রয়ােগের ব্যবস্থা করাও ছিল তার চিন্তা ভাবনার বিভিন্ন দিক। এরই সূত্র ধরে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করা হয়।।

উপসংহার: শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের পরিবর্তে প্রকৃতি মানুষ ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচলিত এই শিক্ষা আনন্দপাঠ হলেও ঔপনিবেশিক কাঠামােয় তা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

৫.৩ বিংশ শতকের ভারতে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর:

ভূমিকা: ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রােতভাবে জড়িয়ে ছিল এই পার্টি। তাই জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণিকে শামিল করার মহান কৃতিত্বের দাবিদার ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি।

লেনিনের ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা: ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে লেনিন পরামর্শ দেন যে, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে স্বাধীনতালাভের জন্য যে জাতীয় আন্দোলন চলছে কমিউনিস্টদের উচিত এই আন্দোলনে শামিল হওয়া।

এম এন রায় দলের দুটি ভাবমূর্তি গঠনের কৌশলের কথা বলেন- (১) জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে যােগদান দ্বারা আইনগত ও বৈধভাবে আন্দোলন করা এবং (২) গােপনে শ্রমিক কৃষক সংগঠন দ্বারা দলের নিজস্ব ভিত্তি শক্ত করা।

বামপন্থীদের ভূমিকা: উপনিবেশ-বিরােধী আন্দোলনে বামপন্থীদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিকগুলি হল—

১. সাইমন-কমিশন বিরােধী আন্দোলন: ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশন ভারতে এলে কংগ্রেসের তরফে যে ব্যাপক বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়, তাতে বামপন্থীরা অংশ নেয়। এর পাশাপাশি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শিল্প-শ্রমিকদের ধর্মঘট ইংরেজ সরকারকে বিপাকে ফেলেছিল।

২. পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি: কমিউনিস্ট দলের সদস্যরা জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রমাগত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে এসেছিল, যা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের লাহাের অধিবেশনে পূর্ণতা পায়।

৩. চরিত্রগত বদল: লেনিনের মৃত্যু এবং এম এন রায়ের পরিবর্তে ভারত বিষয়ক বেন ব্রাডলির দায়িত্ব গ্রহণের ফলে কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে সােভিয়েত ধাঁচে বিপ্লব সংঘটিত করার দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু করলে তারা জাতীয় আন্দোলনে যােগদানে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়।

৪. ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরােধী যুক্তফ্রন্ট গঠন: ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট দল বেআইনি ঘােষিত হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে রাজি হয়। কমিন্টার্নের তরফ থেকে কমিউনিস্টদের ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরােধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

৫. নৌ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ: ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে নৌ বিদ্রোহে একমাত্র কমিউনিস্টরাই সমর্থন জানিয়েছিল। কমিউনিস্ট নেতা ড. গঙ্গাধর অধিকারী এক বিবৃতি মারফত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে এই বিদ্রোহে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে আহ্বান জানান।

৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি: বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদের এবং যুদ্ধের বিরােধিতা করলেও যুদ্ধে রাশিয়ার যােগদানের ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরােধা যুদ্ধকে কমিউনিস্টরা রাতারাতি জনযুদ্ধ আখ্যা দেয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট দল সােভিয়েত রাশিয়ার মিত্র ব্রিটেনকে সমর্থন জানিয়ে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সরকারকে সহযােগিতার নীতি গ্রহণ করে।

৭.বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব: বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার তেভাগা আন্দোলন বা তেলেঙ্গানা আন্দোলনগুলি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

মূল্যায়ন: কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং উপনিবেশ-বিরােধী আন্দোলনে বামপন্থী দলগুলির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি আরও অনেক বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তর পাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এই মূল্যবান সম্পদটি কেমন লাগল, তা অব্যশই কমেন্ট এর মাধমে আমাদের জানান। আরও পড়তে, আপনার জ্ঞান বাড়াতে এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করতে, MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথেই থাকুন।