আপনি কি মাধ্যমিকের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজছেন? এই আর্টিকেলে আপনি পাবেন ২০১৯ সালের মাধ্যমিক ইতিহাস প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর।

নিচে ২০১৯ সালের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি উত্তর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আগের বছরের প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

MadhyamikQuestionPapers.com ২০১৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং উত্তর বিনামূল্যে আপলোড করেছে।

Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers

View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers

যদি দ্রুত প্রশ্ন ও তার উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] এই চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents এ ক্রমানুসারে দেওয়া আছে। যে প্রশ্নের ওপর ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে চলে যেতে পারবেন।

Table of Contents

Toggleবিভাগ – ক

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

১.১ মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ শিল্ড জয় করেছিল —

(ক) ১৮৯০ খ্রি

(খ) ১৯০৫ খ্রি

(গ) ১৯১১ খ্রি

(ঘ) ১৯১৭ খ্রি

উত্তর: (গ) ১৯১১ খ্রি

১.২ দাদাসাহেব ফালকে যুক্ত ছিলেন —

(ক) চলচ্চিত্রের সঙ্গে

(খ) ক্রীড়া জগতের সঙ্গে

(গ) স্থানীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে

(ঘ) পরিবেশের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে

উত্তর: (ক) চলচ্চিত্রের সঙ্গে

১.৩ ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ প্রকাশিত হত —

(ক) যশোর থেকে

(খ) রানাঘাট থেকে

(গ) কুষ্টিয়া থেকে

(ঘ) বারাসত থেকে

উত্তর: (গ) কুষ্টিয়া থেকে

১.৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় —

(ক) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (খ) ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে

১:৫ কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন —

(ক) ডা. এম জে ব্রামলি

(খ) ডা. এইচ এইচ গুডিভ

(গ) ড. এন ওয়ালিশ

(ঘ) ড জে গ্রান্ট

উত্তর: (ক) ডা. এম জে ব্রামলি

১.৬ তিতুমিরের প্রকৃত নাম ছিল —

(ক) চিরাগ আলি

(খ) হায়দার আলি

(গ) মির নিশার আলি

(ঘ) তোরাপ আলি

উত্তর: (গ) মির নিশার আলি

১.৭ সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন —

(ক) রানি কর্ণাবর্তী

(খ) রানি শিরোমণি

(গ) দেবী চৌধুরানী

(ঘ) রানি দুর্গাবতী

উত্তর: (গ) দেবী চৌধুরানী

১.৮ ‘বন্দেমাতরম’ সংগীতটি রচিত হয় —

(ক) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (ঘ) ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে

১.৯ ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি রচনা করেন —

(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত

(খ) রাজনারায়ণ বসু

(গ) স্বামী বিবেকানন্দ

(ঘ) রমেশচন্দ্র মজুমদার

উত্তর: (গ) স্বামী বিবেকানন্দ

১.১০ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন —

(ক) সংগীত শিল্পী

(খ) নাট্যকার

(গ) কবি

(ঘ) ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী

উত্তর: (ঘ) ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী

১.১১ ‘বর্ণপরিচয়’ প্রকাশিত হয়েছিল —

(ক) ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (গ) ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে

১.১২ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় —

(ক) ১৯০৫ খ্রি

(খ) ১৯০৬ খ্রি

(গ) ১৯১১ খ্রি

(ঘ) ১৯১২ খ্রি

উত্তর: (খ) ১৯০৬ খ্রি

১.১৩ সর্বভারতীয় কিষান সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন —

(ক) এন জি রঙ্গ

(খ) স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী

(গ) বাবা রামচন্দ্র

(ঘ) লালা লাজপত রায়

উত্তর: (খ) স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী

১.১৪ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল —

(ক) কলকাতায়

(খ) দিল্লিতে

(গ) বোম্বাইতে

(ঘ) মাদ্রাজে

উত্তর: (গ) বোম্বাইতে

১.১৫ ‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি’ যুক্ত ছিল —

(ক) রাওলাট সত্যাগ্রহে

(খ) অসহযোগ আন্দোলনে

(গ) বারদৌলি সত্যাগ্রহে

(ঘ) সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে

উত্তর: ঘ) সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে

১.১৬ বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা করেন —

(ক) বীণা দাস

(খ) কল্পনা দত্ত

(গ) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

(ঘ) সুনীতি চৌধুরি

উত্তর: (ক) বীণা দাস

১.১৭ অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন —

(ক) শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু

(খ) কৃষ্ণকুমার মিত্র

(গ) চিত্তরঞ্জন দাস

(ঘ) আনন্দমোহন বসু

উত্তর: (খ) কৃষ্ণকুমার মিত্র

১.১৮ ভাইকম সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল —

(ক) মালাবারে

(খ) মাদ্রাজে

(গ) মহারাষ্ট্রে

(ঘ) গোদাবরী উপত্যকায়

উত্তর: (ক) মালাবারে

১.১৯ যে দেশীয় রাজ্যটি গণভোটের মাধ্যমে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় —

(ক) কাশ্মীর

(খ) হায়দরাবাদ

(গ) জুনাগড়

(ঘ) জয়পুর

উত্তর: (গ) জুনাগড়

১.২০ ভাষাভিত্তিক গুজরাট রাজ্যটি গঠিত হয় —

(ক) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (গ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে

বিভাগ – খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

উপবিভাগ ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও:

২.১.১ ‘গোরা’ উপন্যাসটি কে রচনা করেন?

উত্তর: গোরা উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন। এটি রবীন্দ্রনাথের তেরোটি উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম উপন্যাস।

২.১.২ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম চিত্রিত গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর: বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম চিত্রিত গ্রন্থের নাম অন্নদামঙ্গল’ ।

২.১.৩ কোন্ বছর শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর মিশন। ওই বছরই মার্চ মাসে উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস নামে ছাপাখানাটি খোলেন।

২.১.৪ ঊষা মেহতা কোন্ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

উত্তর: ঊষা মেহতা ভারত ছাড়ো আন্দোলন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:

২.২.১ ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

উত্তর: ঠিক

২.২.২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রথম মহিলা এম এ ছিলেন কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলি)

উত্তর: ভুল

২.২.৩ বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন বাসন্তী দেবী।

উত্তর: ভুল

২.২.৪ দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন কল্পনা দত্ত।

উত্তর: ভুল

উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | (১) হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় |

| ২.৩.২ নবগোপাল মিত্র | (২) কৃষক আন্দোলন |

| ২.৩.৩ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল | (৩) হিন্দুমেলা |

| ২.৩.৪ ড্রিংকওয়াটার বেথুন | (৪) বঙ্গদর্শন |

উত্তর:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | (৪) বঙ্গদর্শন |

| ২.৩.২ নবগোপাল মিত্র | (৩) হিন্দুমেলা |

| ২.৩.৩ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল | (২) কৃষক আন্দোলন |

| ২.৩.৪ ড্রিংকওয়াটার বেথুন | (১) হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় |

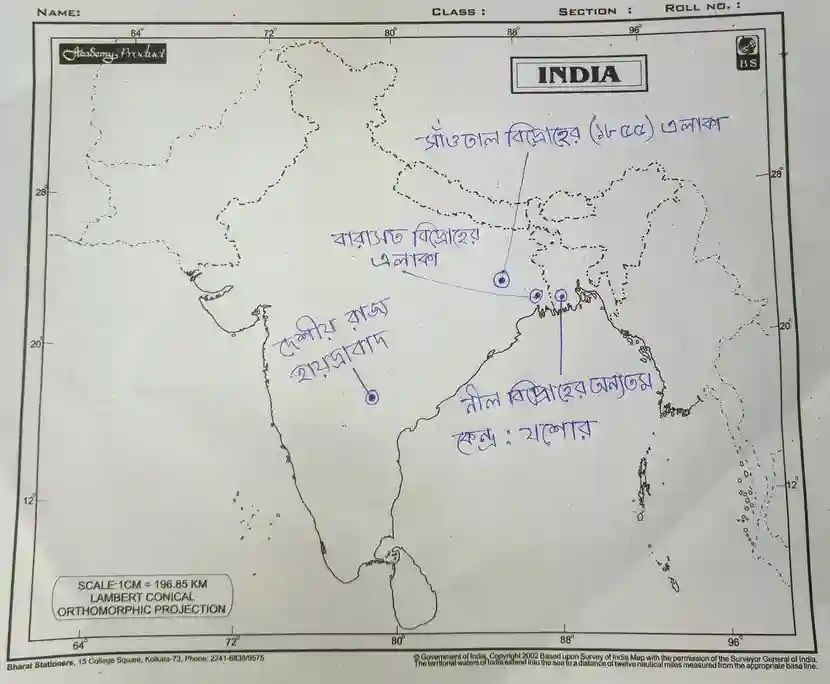

উপবিভাগ ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নামাঙ্কিত করো:

২.৪.১ সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) এলাকা

২.৪.২ বারাসত বিদ্রোহের এলাকা

২.৪.৩ নীল বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র: যশোর

২.৪.৪ দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদ

উত্তর:

উপবিভাগ ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:

২.৫.১ বিবৃতি: রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লিখেছিলেন (১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ)।

ব্যাখ্যা ১: সতীদাহপ্রথা বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে।

ব্যাখ্যা ২: ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের আবেদন জানিয়ে।

ব্যাখ্যা ৩: ভারতে সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের আবেদন জানিয়ে।

উত্তর: ব্যাখ্যা ২: ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের আবেদন জানিয়ে।

২.৫.২ বিবৃতি: স্বামী বিবেকানন্দ ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি রচনা করেন।

ব্যাখ্যা ১: তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করা।

ব্যাখ্যা ২: তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নব্য হিন্দুধর্ম প্রচার করা।

ব্যাখ্যা ৩: তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বাদেশিকতা প্রচার করা।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বাদেশিকতা প্রচার করা।

২.৫.৩ বিবৃতি: বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকদের জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি।

ব্যাখ্যা ১: শ্রমিক-কৃষকরা এই আন্দোলনের বিরোধী ছিল।

ব্যাখ্যা ২ ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক কৃষকদের আন্দোলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

ব্যাখ্যা ৩: বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন।

২.৫.৪ বিবৃতি: গান্ধিজি জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন সমর্থন করেননি।

ব্যাখ্যা ১: গান্ধিজি ছিলেন জমিদারশ্রেণির প্রতিনিধি।

ব্যাখ্যা ২. গান্ধিজি হিংসাত্মক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন।

ব্যাখ্যা ৩: গান্ধিজি শ্রেণিসংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণিসমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: গান্ধিজি শ্রেণিসংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণিসমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন।

বিভাগ – গ

৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে-কোনো ১১টি)

৩.১ আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর: ভৌগলিকভাবে স্থানীয় প্রেক্ষিতে স্থানীয় সম্প্রদায়, বিষয় বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় আঞ্চলিক ইতিহাস।

এই আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার কয়েকটি গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হল —

প্রথমত, আঞ্চলিক ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের অতিক্ষুদ্র ইতিহাস ও কোনো নির্দিষ্ট পরিবারের সম্পর্কে ঠিক ধারণা দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে ইতিহাসের নানা ঐতিহ্য, অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়।

৩.২ ‘সরকারি নথিপত্র’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক, পুলিশ, গোয়েন্দা ও সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সমকালীন বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ঘটনা সম্পর্কে যেসকল তথ্য লিখে গেছেন, তাই সরকারি নথিপত্রের বিবরণ নামে পরিচিত।

৩.৩ সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের মধ্যে পার্থক্য:

(ক) সাধারণত সংবাদপত্র প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাময়িকপত্র একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশিত হয়।

(খ) সংবাদপত্রের মুদ্রণে রোজকার খবরাখবর গুরুত্ব পায়। সাময়িকপত্রে রোজকার খবরের পরিবর্তে সমকালীন বাছাই করা বিষয় গুরুত্ব পায়।

(গ) সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা আকারে বড়ো হয় এবং সেগুলো বাঁধানো থাকে না। অন্যদিকে, সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাগুলো অপেক্ষাকৃত ছোটো হয় এবং সাধারণত তা বইয়ের মতো বাঁধাই করা হয়।

৩.৪ মধুসূদন গুপ্ত কে ছিলেন?

উত্তর: মধুসূদন গুপ্ত ছিলেন একজন বাঙালি বৈদ্য ব্রাহ্মণ অনুবাদক এবং আয়ুর্বেদিক অনুশীলনকারী। কলকাতা মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন যিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসায়ও প্রশিক্ষিত ছিলেন এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে (সি.এম.সি) ভারতের প্রথম মানব ব্যবচ্ছেদ করার কৃতিত্ব পেয়েছেন। তিনিই প্রথম শব বা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটান। তিনি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তারি পাস করেন এবং পরে মেডিকেল কলেজের চাকরিতে যোগ দেন।

৩.৫ সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হল কেন?

উত্তর: সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল এই কারণে:

- সঠিক পরিকল্পনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ছিল।

- সুযোগ্য নেতৃত্ব ও নেতাদের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল।

- সাংগঠনিক দুর্বলতা ছিল।

- আদর্শহীনতা এবং সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ছিল উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল।

- মজনু শাহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহের তীব্রতা কমে যায়।

৩.৬ নীল বিদ্রোহে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা কীরূপ ছিল?

উত্তর: খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচারক হলেও এই মিশনারিদের নীলবিদ্রোহের সমর্থনে (১৮৫৯ খ্রিঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বাংলায় সংঘটিত নীল বিদ্রোহে ইউরোপ থেকে ভারতে আগত খ্রিস্টান মিশনারিদের বিশেষ ভূমিকা –

- এই বিদ্রোহের সময় তারা নীলচাষিদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জানায়।

- তারা নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও শোষণের চিত্র স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে তুলে ধরে।

- তারা উপলব্ধি করে যে, নীলচাষিদের দুর্দশা দূর করার জন্য তাদের মধ্যে উন্নত ‘খ্রিস্টান শিক্ষা’ ও গণশিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য, মিশনারি জেমস লঙ নীলকরদের তীব্র সমালোচক ছিলেন।

৩.৭ জমিদার সভা ও ভারতসভার মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

উত্তর: জমিদার সভা ও ভারত সভার দুটি পার্থক্য:

(১) জমিদার সভা ছিল মূলত জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীদের সংগঠন। অন্যদিকে, ভারতসভা সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে গণসংগঠন গড়ে তুলেছিল।

(২) জমিদার সভার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। অন্যদিকে, ভারতসভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের সার্বিক কল্যাণসাধন ও স্বার্থরক্ষা।

৩.৮ উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ‘ভারতমাতা’ চিত্রটির কীরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর: ভারতমাতা চিত্রটির ভূমিকা:

১. এই চিত্রটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

২. এটি ভারতীয়দের মধ্যে ভক্তি ও দেশপ্রেমের বোধ জাগিয়েছিল।

৩. এটি দেশের বিশুদ্ধতা, শক্তি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।

৪. এই চিত্রটির কারণে ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বিকশিত হয়েছিল।

৩.৯ চার্লস উইলকিনস্ কে ছিলেন?

উত্তর: চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯ – ১৮৩৬) ছিলেন একজন ইংরেজ মুদ্রাকর, প্রাচ্যবিদ, এবং এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ভগবদ্গীতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাঁকে ভারতের গুটেনবার্গ বলা হয়।

৩.১০ বাংলায় লাইনোটাইপ প্রবর্তনের গুরুত্ব কী?

উত্তর: লাইনোটাইপ প্রবর্তনের গুরুত্ব:

লাইনোটাইপ মেশিনে ছাপানোর ফলে স্ক্রিপ্টটিকে আরও সুন্দর এবং তরল দেখায়।

লাইনোটাইপ আদতে একটি কম্পোজিং মেশিন। এর সাহায্যে হাতের বদলে মেশিনে অত্যন্ত দ্রুত ও সুচারুরূপে চলমান ধাতব হরফ স্থাপন করা যেত। লাইনোটাইপ মেশিনে ছাপানোর ফলে বাংলা মুদ্রণ দ্রুত ও সস্তা হয়েছিল। বাংলায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সুরেশচন্দ্র মজুমদার, রাজশেখর বসু প্রমুখের উদ্যোগে এই প্রযুক্তিতে সংবাদপত্র ছাপা শুরু হয়।

৩.১১ কৃষক আন্দোলনে বাবা রামচন্দ্রের কীরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর: কৃষক আন্দোলনে বাবা রামচন্দ্রের ভূমিকা:

তিনি যুক্তপ্রদেশে গঠিত কিষান সভার নেতৃত্বে কৃষকদের নিয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং কৃষকদের সমর্থনে আন্দোলন করেছিলেন । তাঁর নেতৃত্বে কিষান সভার আন্দোলন কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে মিশে গিয়ে জোরালো হয়ে ওঠে।

৩.১২ মাদারি পাসি কে ছিলেন?

উত্তর: অসহযোগ আন্দোলনকালে যুক্ত প্রদেশের বিশিষ্ট কৃষক নেতা ছিলেন মাদারি পাশি। তিনি যুক্তপ্রদেশের হরদই, বারাবাকি, সীতাপুর, বারাইচ প্রভৃতি জেলার কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে অতিরিক্ত কর আদায়ের ক্ষেত্রে অত্যাচার, বেগারশ্রম প্রভৃতির বিরুদ্ধে ‘একা বা একতা’ আন্দোলন শুরু করেন।

৩.১৩ মাতঙ্গিনী হাজরা স্মরণীয় কেন?

উত্তর: মাতঙ্গিনী হাজরা একজন সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর স্মরণীয়তার প্রধান কারণগুলি হল:

1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মাতঙ্গিনী হাজরা তামলুক শহরে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ভবন দখলের উদ্দেশ্যে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দেন। তিনি এই আন্দোলনে সাহসিকতার সঙ্গে অংশ নেন। তিনি ‘গান্ধিবুড়ি’ নামে পরিচিত।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় একজন গান্ধিবাদী নেত্রী ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। ৭৩ বছরের মাতঙ্গিনী হাজরা তমলুক থানা অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর অটল দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা, এবং স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমোঘ চিহ্ন রেখে গেছেন।

একজন গ্রামীণ নারী হওয়া সত্ত্বেও মাতঙ্গিনী হাজরা নিজের সাহসিকতা ও নেতৃত্ব দিয়ে নারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মত্যাগ ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তামলুকে তাঁর নামে একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গে নারীর সাহসিকতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়।

মাতঙ্গিনী হাজরা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর আত্মত্যাগ এবং দেশের প্রতি অপরিসীম ভালবাসার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়।

৩.১৪ দলিত কাদের বলা হয়?

উত্তর: হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় জন্ম ও পেশাগত পরিচিতির বিচারে যে সব মানুষ সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করে এবং বিভিন্ন সময়ে উচ্চবর্ণের দ্বারা সামাজিক বঞ্ছনার শিকার হয়, তারা সাধারণভাবে দলিত নামে পরিচিত।

৩.১৫ দার কমিশন (১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) কেন গঠিত হয়েছিল?

উত্তর: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় অঙ্গরাজ্য এবং ভারতে যোগ দেওয়া বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলির সীমানা জাতি না ভাষার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। এই প্রশ্নের মীমাংসার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে দার কমিশন গঠিত হয়।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে বিবেচনা করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন এবং সেই হিসেবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন বা দার কমিশন নিয়োগ করেন। ভাষাগত ভিত্তিতে প্রতিটি রাজ্যকে তাদের নতুন স্বীকৃতির জন্য সাহায্য করাই ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্য।

৩.১৬ পোত্তি শ্রীরামালু কে ছিলেন?

উত্তর: পত্তি শ্রীরামুলু ছিলেন দক্ষিণ ভারতের একজন গান্ধিবাদী নেতা। মাদ্রাজ প্রদেশের তেলুগু ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিতে তিনি ৫৮দিন অনশন করে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বিভাগ – ঘ

৪. সাত বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি উপরিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

উপবিভাগ ঘ.১

৪.১ ‘নীলদর্পণ’ নাটক থেকে উনিশ শতকের বাংলার সমাজের কীরূপ প্রতিফলন পাওয়া যায়?

উত্তর: অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পে নীলের চাহিদা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেলে মুনাফালোভী ইংরেজরা দাদনের জালে আবদ্ধ করে ছলে, বলে, কৌশলে দিল্লী থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করে, অন্যথায় চলে অকথ্য অত্যাচার, গৃহে আগুন, লুঠপাট, শারীরিক নির্যাতন, চাবুক-শ্যামাচাদের ব্যবহার, স্ত্রী-কন্যার অপহরণ-লাঞ্ছনা, পুলিশী নির্যাতন, খাদ্যাভাব– যার প্রতিবাদে ১৮৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয় নীলবিদ্রোহ।

নীলবিদ্রোহ ছিল কৃষকদের মানসিক দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত, সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যা এ নাটকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অসহায়, অত্যাচারিত নীলচাষীদের দুঃখদুর্দশা, নীলকরদের অত্যাচার,জমিদারদের এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সামাজিক মানসিকতা, পারস্পরিক কর্তব্যবোধ, পিতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ, সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক মেলবন্ধন সবই প্রতিফলিত হয়েছে ‘নীলদর্পণ’ নাটকে।

৪.২ উনিশ শতকে নারীশিক্ষা বিস্তারে ড্রিংকওয়াটার বেখুন কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর: উনিশ শতকে নারী শিক্ষা বিস্তারে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (1801-1851) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বেথুন স্কুল ও বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে মেরি অ্যান কুবা, রাধাকান্ত দেব প্রমুখের উদ্যোগে নারীশিক্ষার সূচনা হলেও ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বড়লাটের শাসন পরিষদের আইনসদস্য ও বাংলার শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্তৃক ‘হিন্দু ফিমেল স্কুল’ বা ‘নেটিভ ফিমেল স্কুল’ প্রতিষ্ঠা এই উপমহাদেশে নারীশিক্ষায় নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন বেথুন সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন।

বেথুন সাহেবের স্মৃতিতে পরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম হয় ‘বেথুন স্কুল’ এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এটি মহাবিদ্যালয় বা কলেজের মর্যাদা লাভ করে। বেথুন সাহেব নিজেই রাধাকান্ত দেবের ‘স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক’ নামক বইটির সংস্করণ প্রকাশ ও প্রচার করেন। বেথুন কলেজ হল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম মহিলা কলেজ।

বহুভাষাবিদ, ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং আইনজ্ঞ বেথুন সাহেব অনুভব করেছিলেন এদেশে নারীদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষা এবং উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাঁকে এ কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষের মতো অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা।

বেথুন সাহেব তার মাসিক আয়ের অধিকাংশ এবং বিষয় আশয় এই বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় ও দান করে যান। মেয়েদের ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি সূচিশিল্প, এমব্রয়ডারি, অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শিনী করে তোলাই ছিল বেথুন সাহেবের উদ্দেশ্য। তিনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বেথুন সাহেব ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ও কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বঙ্গভাষানুবাদ সমাজ গঠনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

উপবিভাগ ঘ.২

৪.৩ হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর: উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নব্যহিন্দুবাদ এবং বাংলা তথা ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনার জাগরণ ঘটানো এবং জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসনকালে গঠিত সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ‘হিন্দুমেলা’ । রাজনারায়ণ বসুর সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে চৈত্র সংক্রান্তির দিন ‘হিন্দুমেলা’ প্রতিষ্ঠা করেন । তাই এটি ‘চৈত্রমেলা’ নামেও পরিচিত ছিল । এর প্রথম সম্পাদক হন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ‘হিন্দুমেলা’ প্রতিষ্ঠার পিছনে উদ্যোক্তাদের বেশ কিছু আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল যা হল —

১. সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে হিন্দুধর্মের অতীত গৌরবগাথা ছড়িয়ে দেওয়া ।

২. দেশীয় ভাষাচর্চা করা ও জাতীয় প্রতীকগুলিকে মর্যাদা দেওয়া ।

৩. প্রাচীন হিন্দুধর্মের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শে সবাইকে অনুপ্রাণিত করা ।

৪. দেশীয় শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া, দেশীয় খেলাধূলা ও শিল্পকলার প্রচার করা,

৫. হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা করা ।

৬. ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগানো।

হিন্দুমেলা শরীরচর্চা, অশ্বচালনা প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি ঘটিয়ে আত্মনির্ভরতা ও ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে যুবসমাজকে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল । তবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ না করে ‘হিন্দুমেলা’ শুধু দেশাত্মবোধ প্রচারের উদ্যোগ নেয় । সর্বোপরি দেশি জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সংগীত, বক্তৃতাদি সহ দেশীয় ভাষা মূলত বাংলা ভাষার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে হিন্দুমেলার সদস্যরা সচেষ্ট ছিলেন, যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের রচিত গান, কবিতা পরিবেশন করেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর কবিতা ‘হিন্দুমেলার উপহার’ পাঠ করেন । ‘হিন্দুমেলা’ দেশীয় বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে নিয়োজিত স্বদেশীদের সম্মান জানান এবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে জনসমক্ষে প্রচারের জন্য ‘ন্যাশনাল পেপার’ নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন ।

৪.৪ ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’কে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন?

উত্তর: ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেশন অ্যাক্ট প্রবর্তন করে ব্রিটিশ শাসক বাংলার জমিদারদের অধিকৃত জমি পুনঃগ্রহণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে টাকির জমিদার কালিনাথ রায়চৌধুরী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’ গড়ে ওঠে ।

এই সভার সভাপতিত্ব করেন গৌরীশংকর তর্কবাগীশ এবং সম্পাদক হয়েছিলেন পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন । এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর মঙ্গল-অমঙ্গলকারী বিষয়গুলির আলোচনা ও পর্যালোচনা করা, যেমন— কোম্পানি কর্তৃক নিষ্করভূমির ওপর কর নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে জনগণের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকারের ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানায় ।

লর্ড বেন্টিঙ্কের পাশ্চাত্য ভাষানীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসারের জন্য এই সভার উদ্ভব হলেও সভার আলোচনা ও বিতর্কে স্বদেশ ভাবনা বা রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় । ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা এই সভায় নিষিদ্ধ ছিল । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকর’ -এ লিখেছিলেন – ‘রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনার জন্য অপর যে সভা হইয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথম বলিতে হইবেক’ এবং গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল এটিকে ‘বাঙালি তথা ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান’ বলেছেন।

এটি বেশিদিন স্থায়ী না হলেও ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন ‘জমিদার সভা’ -র অগ্রদূত ছিল । তাই বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করা হয় ।

উপবিভাগ ঘ.৩

৪.৫ ছাপা বই-এর সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: উনবিংশ শতকে বাংলাতে ছাপাখানা শিক্ষাবিস্তারের প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল । চলমান হরফের প্রচলন ও মুদ্রণ বিপ্লব সারা বিশ্বের জ্ঞানচর্চাকে উচ্চশ্রেণীর সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসারিত করেছিল । ভারত তথা বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ সর্বোপরি গণশিক্ষার প্রসারে ছাপাখানা ও ছাপাবই -এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । রেভারেন্ড জেমস লঙ -এর মতে, মুদ্রণ ও শিক্ষার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত । শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে মুদ্রিত পুস্তকের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে । ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিক্ষাদান উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর প্রচুর ছাপা বই বাজারে আসে । ছাপা বইপত্র দামে সস্তা হওয়ায় সেগুলি সাধারণ মানুষের হাতে সহজে পৌঁছে যায় এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়, ফলে দেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার শুরু হয় ।

পর্তুগিজরা প্রথম ১৫৫৬ সালে এদেশে আধুনিক ছাপা-যন্ত্র নিয়ে আসে । এর পরে জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতায় এবং চার্লস উইলকিন্স চুঁচূড়াতে একটি ছাপাখানা তৈরি করে । এর প্রভাবে ছাপার বইয়ের সংখ্যা বাড়ে । উইলিয়াম কেরি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা স্থাপন করলে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে । ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত বইগুলি জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যেমন— শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানার উদ্যোগে বাংলায় প্রচুর স্কুলপাঠ্য বই কম দামে পৌঁছায় । কম খরচে বা বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গড়ে ওঠে বহু বিদ্যালয় । সচিত্র পুস্তক মানচিত্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে আগ্রহী করে তোলে । ছাপাখানা শিশুশিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসার ঘটায়, প্রকাশিত হয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’, বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’, রামসুন্দর বসাকের ‘বাল্যশিক্ষা’ গোবিন্দপ্রসাদ দাসের ‘ব্যাকরণ সার’ । শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ছাড়াও হিন্দুস্থানি প্রেস,পার্সিয়ান প্রেস ও সংস্কৃত প্রেস থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বইপত্র ছাপা হত । বাংলার ছাপাখানায় প্রকাশিত হয় পঞ্জিকা, আইন, ধর্ম, নীতিকথা, ইতিহাস, কৃষিকাজ, সংগীত, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ের বই যার ফলে উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে যেতে থাকে শিক্ষার্থীদের সামনে, তারা উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ লাভ করে এবং ছাপা হয় আঞ্চলিক ও অনুবাদ সাহিত্য । বাংলায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা মুদ্রণশিল্পের ব্যবসায়িক বাজার গড়ে তোলে এবং ছাপাখানার কাজে বই ছাপার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ছবি, মানচিত্র, নকশা ইত্যাদিতে গুরুত্ব পায় ও পেশাদারিত্বের সূচনা ঘটায় যা বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় ।

৪.৬ বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার বিকাশে ড. মহেন্দ্রলাল সরকারের কীরূপ অবদান ছিল?

উত্তর: কায়েমী স্বার্থরক্ষাকারী ও প্রভূত্ববাদী ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানচর্চার প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা সম্প্রসারণ এবং জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার নির্মাণে এগিয়ে এসেছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় এম. ডি. ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার । ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথির ডাক্তার হলেও অচিরেই হোমিওপ্যাথির একজন অগ্রগণ্য ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন । তিনি কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের চিকিৎসাও করেছিলেন । তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল, ফাদার লাঁফো, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তির সহযোগিতায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বৌবাজার স্ট্রীটে প্রথম ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) প্রতিষ্ঠা করেন । এর পরে এখানে আধুনিক লেকচার থিয়েটার হল এবং বিশ্বমানের ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হয়েছিল ।

IACS তে পদার্থবিদ্যায় ফাদার লাঁফো, ডঃ সরকার স্বয়ং এবং পরে জগদীশচন্দ্র বোস, রসায়নে কানাইলাল দে, গণিতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভূতত্ত্বে প্রমথনাথ বসু, জীববিজ্ঞানে নীলরতন সরকার এর মত দিকপাল পণ্ডিতেরা শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন । সি. ভি. রমন এখানে গবেষণা করেন এবং তাঁর বিখ্যাত রমন ক্রিয়া -র জন্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান । ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কে. এস. কৃষ্ণন ‘Crystal Magnetism’ -এর ওপর গবেষণা করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন।

উপবিভাগ ঘ.৪

৪.৭ ভারত সরকার কীভাবে দেশীয় রাজাগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে সংযুক্ত করার প্রশ্নটি সমাধান করেছিল?

উত্তর:

ভূমিকা: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক-মুহূর্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে দেশীয় শাসকদের শাসনাধীনে ৫০০ বেশি দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। তাছাড়া পোর্তুগাল, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রের উপনিবেশও ভারতে ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এইসব স্থানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

কংগ্রেসের ঘোষণা: স্বাধীনতা লাভের আগেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষণা করে। ১৫ জুন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তারা ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ শক্তি ভারত ছেড়ে যাওয়ার পর দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব কংগ্রেস স্বীকার করবে না।

বল্লভভাই প্যাটেলের সক্রিয়তা: স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ভি পি মেনন দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। প্যাটেল ভারতভুক্তির বিনিময়ে দেশীয় রাজ্যের শাসকদের বিপুল ভাতা, খেতাব ও অন্যান্য সুবিধা দানের প্রলোভন দেখান।

ভারতভুক্তি: বল্লভভাই প্যাটেলের কূটনৈতিক চাপ ও হুমকির ফলে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ৩ সপ্তাহের মধ্যেই অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ‘ভারতভুক্তির দলিল’-এ স্বাক্ষর করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমদিকে, জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর ভারতে যোগদানে অস্বীকার করলেও শেষপর্যন্ত ভারতের চাপে তারা যোগদানে বাধ্য হয়। সিকিমও ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে যোগ দেয়।

উপসংহার: ভারতের চাপে চন্দননগর, মাহে, কারিকল, পন্ডিচেরী, ইয়ানাম প্রভৃতি ফরাসি উপনিবেশ এবং গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি প্রভৃতি পোর্তুগিজ উপনিবেশও ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়।

৪.৮ কীভাবে কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি হয়?

উত্তর: ভারতীয় উপমহাদেশে ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে কাশ্মীরের দক্ষিণে ভারত, পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তর ও উত্তরপূর্বে তিব্বত ও চীনা তুর্কিস্তান । আন্তর্জাতিক ভাবে কাশ্মীরের ভৌগলিক অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ । স্বাধীনতা লগ্ন থেকেই ভারত ও পাকিস্তান এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তিক্ত সম্পর্কের মূলেও কাশ্মীর । ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হরি সিং, অন্যদিকে কাশ্মীরের রাজতন্ত্র বিরোধী ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ছিলেন শেখ আবদুল্লা । ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের সময়কালে হরি সিং ভারত ও পাকিস্তান কোনো দিকে যোগ না দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কাশ্মীরকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন । কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক ও ভৌগলিক গুরুত্বের কথা ভেবে স্বাধীনতা লাভের পরপরই পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ২২শে অক্টোবর গুলমার্গ প্ল্যান অনুযায়ী কাশ্মীর আক্রমণ করে শ্রীনগরের অনতিদূরে পৌঁছে যায় । এমতাবস্থায় রাজা হরি সিং ভীত হয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন ।

ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষরের পরদিনই, ২৭শে অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে অবতরণ করে এবং পাকিস্তানী হানাদারদের হটিয়ে কাশ্মীরের ২/৩ অংশ দখল করে, মুক্ত অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে একটি আপাৎকালীন সরকার গঠিত হয় । বাকি ১/৩ অংশ আজাদ কাশ্মীর নামে পাকিস্তানের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে যায় । এরপর ও পাকিস্তান আজাদ কাশ্মীরকে ঘাঁটি করে প্রতিনিয়ত ভারতকে বিব্রত করতে থাকে । পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে মুক্তি পেতে ভারত ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন করে । নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি ঘটে ও যুদ্ধবিরতির সীমারেখাও ঠিক হয় । এতকিছু সত্ত্বেও পাকিস্তান আজও কাশ্মীরকে নিয়ে ভারতকে বিব্রত করে চলেছে ।

বিভাগ – ঙ

৫ . পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫.১ বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। বিদ্যাসাগর কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন?

উত্তর: রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগ ও আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলেও বিধবাদের ভবিষ্যৎ কী এ সম্পর্কে তেমন কোন উদ্যোগ তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি । এ বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

(i) বিধবা বিবাহের পক্ষে জনমনে চেতনার প্রসারে বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রথম বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রবন্ধ লেখেন, পরের বছর ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে “বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব” নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন । পরাশর সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে বিদ্যাসাগর বলেন – বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রসম্মত।

(ii) বিদ্যাসাগর বিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে আন্দোলন শুরু করলে তাঁর বিরোধিতায় নেমে পড়েন শোভাবাজার রাজবাড়ির রাধাকান্ত দেব ও তাঁর ধর্মসভা । বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে এসময় কমপক্ষে তাঁরা ৩০টি পুস্তিকা প্রকাশ করেন ।

(iii) সমালোচনার ও বিদ্রুপের জবাব দিতে বিদ্যাসাগরও পিছপা হলেন না । ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশ করলেন ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ নামে দ্বিতীয় পুস্তিকা । শুধু তাই নয় বিধবা বিবাহকে আইন সিদ্ধ করার জন্য ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদন পত্র ভারতীয় আইন সভায় পেশ করেন ।

(iv) রাধাকান্তদেবও চুপচাপ বসে রইলেন না, তিনি বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে ৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষরিত এক দরখাস্ত সরকারের কাছে পাঠালেন । শান্তিপুরের তাঁতিরা এ সময় বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কাপড়ে লিখলেন –

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,

সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ।”

সাফল্য: বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন এবং এ বিষয়ে সরকারের আইন পাশ বিদ্যাসাগরের এক বড় সাফল্য । তবে কেবল আইন পাশ করে নয়, বিধবা বিবাহকে বাস্তবে কার্যকরী করতেও তিনি উদ্যোগী হন ।

(i) রক্ষণশীলদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিধবা পাত্রী কালীমতি দেবীর । এছাড়াও বিদ্যাসাগর নিজ উদ্যোগে ৬০টি বিধবা বিবাহ দেন, এমনকি নিজ পুত্র নারায়ণ চন্দ্রকেও ভবসুন্দরী নামে এক বিধবার সঙ্গে বিবাহ দেন । বিধবাদের বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালের ১৫ই জুন ‘হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড’ তৈরি করেন ।

(ii) বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে দক্ষিণ ভারতের সমাজ সংস্কারক বীরশালিঙ্গম পানতুলু বিধবা বিবাহকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ‘বিধবা বিবাহ সমিতি’ গড়ে তোলেন । এই কাজের জন্য তাঁকে ‘দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগর’ বলা হয়।

(iii) বিধবা বিবাহের ব্যাপক সাফল্য আসত এর সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা ও প্রসারের মাধ্যমে, কিন্তু রক্ষণশীলদের বিরোধিতায় বিধবা বিবাহের তেমন কোন প্রসার ঘটেনি ।

৫.২ বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর: বিকল্প শিক্ষানীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলায় উনিশ শতক থেকে ভাবনাচিন্তা শুরু হয় । গণমুখী এই শিক্ষাব্যবস্থার ঝোঁক ছিল বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর । কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যোগেশচন্দ্র ঘোষ একটি অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলেন, লক্ষ্য বিদেশে গিয়ে কারিগরি বিষয়ে জ্ঞানার্জনকারী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য করা ।

১. ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে সরকার এদেশে টেলিগ্রাফ লাইন পাতার কাজ শুরু করলে এই বিভাগে প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার শিবচন্দ্র নন্দী দুর্বার গতিতে পদ্মার বুকে সাবমেরিন কেবল পাতার কাজ খুব অল্পব্যয়ে শেষ করেন

২. বাংলায় কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে পি. এম. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানির অবদান গুরুত্বপূর্ণ । এই কোম্পানি প্রাচ্যে প্রথম কালি, সুগন্ধি প্রসাধন, রাবার স্ট্যাম্প, পঞ্জিকা তৈরি করে ।

৩. বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনকালে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সরকারি শিক্ষার বিকল্প হিসেবে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেন, যার মাধ্যমে তাঁরা জাতীয়তাবাদী ও বাস্তবমুখী শিক্ষাদানের কথা বলেন । এই ভাবনা থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর পার্ক স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত মত ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মার্চ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় । যার অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো । জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট অরবিন্দ ঘোষকে অধ্যক্ষ করে বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় । জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে অসংখ্য বিদ্যালয় তৈরি হয় ।

৪. বাঙালির কারগরি কল্পনার ইতিহাস ঘাঁটলে যে নামটি প্রথম উঠে আসে তিনি হলেন গোলকচন্দ্র, যিনি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে বিলেত থেকে শ্রীরামপুর কাগজ কলে আনা বাষ্পীয় ইঞ্জিন সযত্নে পর্যবেক্ষণ করতে করতে কোনো বিদেশী সাহায্য ছাড়া নিজে একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণ করে ফেলেন ।

৫. আর্থিক ও অন্যান্য কারণে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর সঙ্গে মিশে যায় । ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান প্রথম কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাঠ দেওয়া শুরু করে । ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এটি যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয় । ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এর নামকরণ হয় ‘কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি’ । ১৯৫৫ তে এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় ।

৫.৩ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে নারীসমাজ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল? তাদের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কী?

উত্তর: সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠলে নারীরা দলে দলে এতে শামিল হয় । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় ।

১. ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হিসেবে যে রাখী বন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে মেয়েরা প্রবল উৎসাহে অংশ নেয় এবং কলকাতা সহ গ্রামে-গঞ্জের মন্দিরে, স্নানের ঘাটে সর্বত্র এই উৎসব ছড়িয়ে দেয় । রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আহ্বানে যে ‘অরন্ধন উপবাস দিবস’ পালিত হয় তাতেও মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় । বঙ্গভঙ্গের দিন বিকালে দুই বাংলার ঐক্যের প্রতীক রূপে কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে যে মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় তাতেও মেয়েরা শামিল হয় ।

২. বিদেশী দ্রব্য বর্জনের পাশাপাশি নারীরা স্বদেশী দ্রব্য তৈরি ও ব্যবহারের আহ্বান জানায়।

স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার বাড়াতে স্বর্ণকুমারী দেবী ‘সখী সমিতি’ ও সরলাদেবী চৌধুরানী ‘লক্ষীরভাণ্ডার’ স্থাপন করেন । নারীদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন পত্রিকা যেমন— সরলাদেবী চৌধুরানী সম্পাদিত ‘ভারতী’ সরযুবালা সম্পাদিত ‘ভারত মহিলা’ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেয় । অবলা বসুর উদ্যোগে মেরী কার্পেন্টার হলে প্রায় এক হাজার মহিলা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী শপথ নেয় ।

৩. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— সরলাদেবী চৌধুরানী, কুমুদিনী বসু, সুবালা আচার্য, হেমাঙ্গিনী দাস, নির্মলা সরকার, লীলাবতী মিত্র প্রমুখরা । কলকাতার বাইরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন— মুর্শিদাবাদের গিরিজা সুন্দরী, বরিশালের সরোজিনী দেবী, বীরভূমের দু’কড়িবালা দেবী, খুলনার লাবণ্যপ্রভা দত্ত, ঢাকার ব্রহ্মময়ী সেন ।

সীমাবদ্ধতা: বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও তাদের আন্দোলনের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল –

১. আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্গের বাঙালি হিন্দু পরিবারভুক্ত । কৃষক পরিবারের বা মুসলিম পরিবারের তেমন কোন নারী প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি । মুসলিম পরিবারের খায়রুন্নেসা অবশ্য ‘নবনূর’ নামক পত্রিকায় ‘স্বদেশানুরাগ’ নামক রচনা প্রকাশ করে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসারে সচেষ্ট হন ।

২. সর্বোপরি নারীরা স্বাধীনভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেন নি, তাদের আন্দোলনসূচী ছিল পূর্ব নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত ।

৩. আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা প্রায়ই সবাই ছিলেন শহুরে ও অভিজাত । গ্রামের সাধারণ মেয়েদের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনে ছিল না ।

MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি আরও বিভিন্ন বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তরও পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথেই থাকুন।