আপনি কি মাধ্যমিকের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজছেন? এই আর্টিকেলে আপনি পাবেন ২০২০ সালের মাধ্যমিক ইতিহাস প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর।

নিচে ২০২০ সালের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি উত্তর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আগের বছরের প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

MadhyamikQuestionPapers.com ২০১৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং উত্তর বিনামূল্যে আপলোড করেছে।

Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers

View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers

যদি দ্রুত প্রশ্ন ও তার উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] এই চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents এ ক্রমানুসারে দেওয়া আছে। যে প্রশ্নের ওপর ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে চলে যেতে পারবেন।

Table of Contents

Toggleবিভাগ-ক

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

১.১ ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ পালিত হয় —

(ক) ৮ জানুয়ারি

(খ) ২৪ ফেব্রুয়ারি

(গ) ৮ মার্চ

(ঘ) ৫ জুন।

উত্তর: (ঘ) ৫ জুন

১.২ ভারতীয়রা আলুর ব্যবহার শিখেছিল যাদের কাছ থেকে —

(ক) পোর্তুগিজ

(খ) ইংরেজ

(গ) মোগল

(ঘ) ওলন্দাজ

উত্তর: (ক) পোর্তুগিজ

১.৩ প্রথম সরকারি শিক্ষা কমিশন (হান্টার কমিশন) গঠিত হয় —

(ক) ১৮৭২ খ্রি

(খ) ১৮৭৮ খ্রি

(গ) ১৮৮২ খ্রি

(ঘ) ১৮৯০ খ্রি

উত্তর: (গ) ১৮৮২ খ্রি

১.৪ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন —

(ক) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (খ) ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে

১.৫ বাংলার নবজাগরণ ছিল —

(ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক

(খ) প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক

(গ) কলকাতাকেন্দ্রিক

(ঘ) গ্রামকেন্দ্রিক

উত্তর: (গ) কলকাতাকেন্দ্রিক

১.৬ দ্বিতীয় অরণ্য আইনে (১৮৭৮) লাভবান হয়েছিল —

(ক) আদিবাসী সম্প্রদায়

(খ) ব্রিটিশ সরকার

(গ) ব্যবসায়ী শ্রেণি

(ঘ) ব্রিটিশ সরকার ও আদিবাসী, শ্রেণি উভয়েই

উত্তর: (ঘ) ব্রিটিশ সরকার ও আদিবাসী, শ্রেণি উভয়েই

১.৭ ‘তুল’ কথাটির অর্থ হল —

(ক) ঈশ্বর

(খ) স্বাধীনতা

(গ) অস্ত্র

(ঘ) বিদ্রোহ

উত্তর: (ঘ) বিদ্রোহ

১.৮ মহারানির ঘোষণাপত্রের (১৮৫৮) প্রধান উদ্দেশ্য ছিল —

(ক) ভারতবাসীর আনুগত্য অর্জন

(খ) ভারতে ব্রিটিশদের একচেটিয়া ব্যাবসার অধিকার লাভ

(গ) ভারতীয় প্রজাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান

(ঘ) মহাবিদ্রোহে (১৮৫৭) বন্দি ভারতীয়দের মুক্তিদান

উত্তর: (গ) ভারতীয় প্রজাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান

১.৯ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির সভাপতি ছিলেন —

(ক) রাজা রাধাকান্ত দেব

(খ) প্রসন্নকুমার ঠাকুর

(গ) রাজা রামমোহন রায়

(ঘ) দ্বারকানাথ ঠাকুর

উত্তর: (ক) রাজা রাধাকান্ত দেব

১.১০ হিন্দুমেলার সম্পাদক ছিলেন —

(ক) নবগোপাল মিত্র

(খ) গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) রাজনারায়ণ বসু

(ঘ) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তর: (খ) গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.১১ বাংলা ভাষায় প্রথম বই ছাপা হয় —

(ক) ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (খ) ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে

১.১২ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট-এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন —

(ক) অরবিন্দ ঘোষ

(খ) সতীশচন্দ্র বসু

(গ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ

(ঘ) প্রমথনাথ বসু

উত্তর: (ঘ) প্রমথনাথ বসু

১.১৩ ‘দেশপ্রাণ’ নামে পরিচিত ছিলেন —

(ক) সতীশচন্দ্র সামন্ত

(খ) অশ্বিনীকুমার দত্ত

(গ) বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

(ঘ) যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

উত্তর: (গ) বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

১.১৪ মোপালা বিদ্রোহ (১৯২১ খ্রিস্টাব্দ) হয়েছিল —

(ক) মালাবার উপকূলে

(খ) কোঙ্কণ উপকূলে

(গ) গোদাবরী উপত্যকায়

(ঘ) তেলেঙ্গানা অঞ্চলে।

উত্তর: (ক) মালাবার উপকূলে

১.১৫ ‘মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা’ (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) হয়েছিল —

(ক) জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

(খ) বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে

(গ) শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে

(ঘ) কৃষক নেতাদের বিরুদ্ধে

উত্তর: (গ) শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে

১.১৬ ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল —

(ক) বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়ে

(খ) অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে

(গ) আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে

(ঘ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে

উত্তর: (খ) অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে

১.১৭ ‘মাস্টারদা’ নামে পরিচিত ছিলেন —

(ক) বেণীমাধব দাস

(খ) সূর্য সেন

(গ) কৃয়কুমার মিত্র

(ঘ) হেমচন্দ্র ঘোষ

উত্তর: (খ) সূর্য সেন

১.১৮ মাদ্রাজে ‘আত্মসম্মান আন্দোলন’ শুরু করেন —

(ক) রামস্বামী নাইকার

(খ) নারায়ণ গুরু

(গ) ভীমরাও আম্বেদকর

(ঘ) গান্ধিজি

উত্তর: (ক) রামস্বামী নাইকার

১.১৯ স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের সবচেয়ে বড়ো দেশীয় রাজ্য ছিল —

(ক) কাশ্মীর

(খ) জুনাগড়

(গ) হায়দরাবাদ

(ঘ) জয়পুর

উত্তর: (গ) হায়দরাবাদ

১.২০ পুনর্গঠিত কেরল রাজ্যটি অবস্থিত ছিল —

(ক) গোদাবরী উপত্যকায়

(খ) দক্ষিণ ওড়িশায়

(গ) কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে

(ঘ) মালাবার উপকূলে

উত্তর: (ঘ) মালাবার উপকূলে।

বিভাগ -খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

উপবিভাগ ২.১একটি বাক্যে উত্তর দাও:

২.১.১ বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম -‘সত্তর বৎসর’।

২.১.২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে ছিলেন?

উত্তর: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২.১.৩ কত খ্রিস্টাব্দে ‘নীল কমিশন’ গঠিত হয়?

উত্তর: ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ‘নীল কমিশন’ গঠিত হয়।

২.১.৪ ‘বর্ণপরিচয়’ কে রচনা করেন?

উত্তর: ‘বর্ণপরিচয়’ বইটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনা করেন।

উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:

২.২.১ ‘নদীয়া কাহিনী’ গ্রন্থটি ‘শহরের ইতিহাস’-এর অন্তর্গত।

উত্তর: ভুল।

২.২.২ বাবা রামচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা।

উত্তর: ভুল।

২.২.৩ ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন সুভাষচন্দ্র বসু।

উত্তর: ঠিক।

২.২.৪ লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করেন বাসন্তী দেবী।

উত্তর: ভুল।

উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ টমাস ব্যাবিংটন মেকলে | (১) ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি |

| ২.৩.২ কেশবচন্দ্র সেন | (২) বর্তমান ভারত |

| ২.৩.৩ রাজা রাধাকান্ত দেব | (৩) পাশ্চাত্য শিক্ষা |

| ২.৩.৪ স্বামী বিবেকানন্দ | (৪) নববিধান |

উত্তর:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ টমাস ব্যাবিংটন মেকলে | (৩) পাশ্চাত্য শিক্ষা |

| ২.৩.২ কেশবচন্দ্র সেন | (৪) নববিধান |

| ২.৩.৩ রাজা রাধাকান্ত দেব | (১) ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি |

| ২.৩.৪ স্বামী বিবেকানন্দ | (২) বর্তমান ভারত |

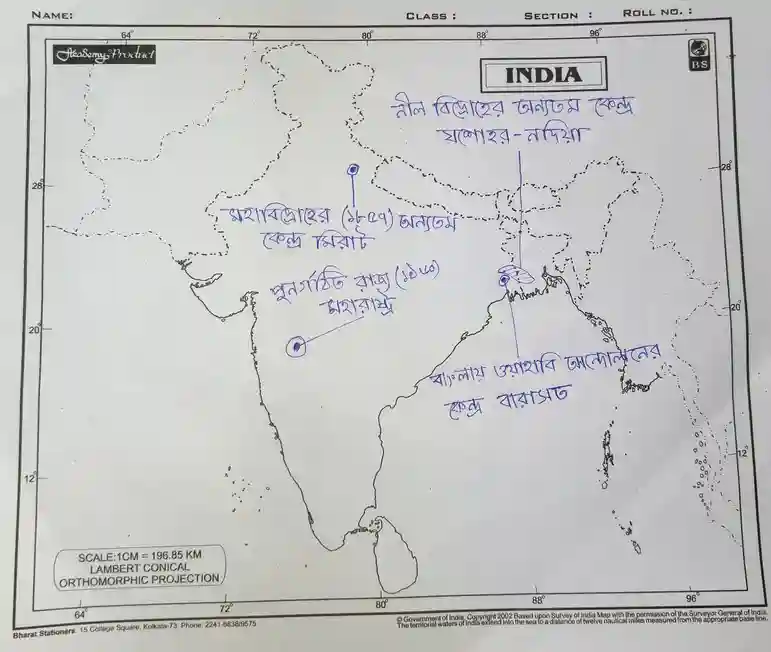

উপবিভাগ ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নামাঙ্কিত করো:

২.৪.১ বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের কেন্দ্র বারাসত

২.৪.২ নীল বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র যশোহর-নদিয়া

২.৪.৩ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) অন্যতম কেন্দ্র মিরাট

২.৪.৪ পুনর্গঠিত রাজ্য (১৯৬০) মহারাষ্ট্র

উত্তর:

উপবিভাগ ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:

২.৫.১ বিবৃতি হ্যালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ লেখেন এদেশীয় ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য।

ব্যাখ্যা ১: কারণ, এদেশের ইংরেজ কর্মচারীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন।

ব্যাখ্যা ২: কারণ, বাংলা ভাষা না জানলে ইংরেজ কর্মচারীদের পদোন্নতি হত না।

ব্যাখ্যা ৩: কারণ, এদেশে বাণিজ্য ও প্রশাসন চালাবার জন্য ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা আয়ত্ত করা প্রয়োজন ছিল।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: কারণ, এদেশে বাণিজ্য ও প্রশাসন চালাবার জন্য ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা আয়ত্ত করা প্রয়োজন ছিল।

২.৫.২ বিবৃতি বারদৌলি সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে।

ব্যাখ্যা ১: এই আন্দোলন ছিল ভূস্বামী ধনী কৃষকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষি-শ্রমিকদের আন্দোলন।

ব্যাখ্যা ২: এই আন্দোলন ছিল ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে সরকারের বিরুদ্ধে ভূস্বামী ধনী কৃষকশ্রেণির আন্দোলন।

ব্যাখ্যা ৩: এই আন্দোলন ছিল ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে ভূস্বামী ধনী কৃষকশ্রেণি এবং ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকশ্রেণির মিলিত আন্দোলন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: এই আন্দোলন ছিল ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে ভূস্বামী ধনী কৃষকশ্রেণি এবং ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকশ্রেণির মিলিত আন্দোলন।

২.৫.৩ বিবৃতি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের (১৯৪২) সময়ে ভোগেশ্বরী ফুকোননী পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ব্যাখ্যা ১: ভোগেশ্বরী ফুকোননী পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে মারা যান।

ব্যাখ্যা ২: পলাতকা বিপ্লবী ভোগেশ্বরী ফুকোননী আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃত হলে পুলিশ তাঁকে গুলি করে।

ব্যাখ্যা ৩: ভোগেশ্বরী ফুকোননী অসমের নওগাঁ জেলার পুলিশ থানায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে মারা যান।

উত্তর: ব্যাখ্যা ১: ভোগেশ্বরী ফুকোননী পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে মারা যান।

২.৫.৪ বিবৃতি: সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (১৯৩২) মাধ্যমে অনুন্নত শ্রেণিদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে গান্ধিজি তার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করেন।

ব্যাখ্যা ১: গান্ধিজি ছিলেন অনুন্নত শ্রেণিদের নির্বাচনি অধিকারের বিরোধী।

ব্যাখ্যা ২: হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরির প্রতিবাদে গান্ধিজি অনশন করেন।

ব্যাখ্যা ৩: জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে গান্ধিজি প্রতিবাদী অনশন করেছিলেন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ২: হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরির প্রতিবাদে গান্ধিজি অনশন করেন।

বিভাগ – গ

৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (যে-কোনো ১১টি)

৩.১ আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদানরূপে ‘সরকারি নথিপত্র’-এর সীমাবদ্ধতা কী?

উত্তর: সরকারি নথিপত্র থেকে ভারতের ইতিহাসের অনেক তথ্য জানা সম্ভব। সরকারি প্রতিবেদন, পুলিশ, গোয়েন্দা, সরকারি আধিকারিক প্রমুখের প্রতিবেদন, চিঠিপত্র প্রভৃতি উপাদানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উপাদান রূপে সরকারি নথিপত্র সীমাবদ্ধতা আছে। সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হলো –

প্রথমত, সরকারি নথিপত্রের উপাদান গুলির মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা, প্রক্ষেপ, জালিয়াতি ও সহজবোধ্য অসত্য আছে কিনা সেদিকে নজর দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারি নথিপত্র গুলি একই হওয়ায় সমসাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্র থেকে সত্যতা যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সরকারি নথিপত্র গুলি কোন সাম্রাজ্যবাদী ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি হয় এগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

৩.২ আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথা বলতে কী বোঝো?

উত্তর:

আত্মজীবনী: হচ্ছে লেখকের স্বরচিত জীবনচরিত বা আত্মকথা।

স্মৃতিকথা: কোনাে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বা ঐতিহাসিক কোনাে ঘটনার সাক্ষী কোনাে ব্যক্তি তার অতীত স্মৃতি থেকে অতীত ঘটনাটির যে বিবরণ দেন তাকে স্মৃতিকথা বলা হয়।

৩.৩ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর: এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা এবং ধর্মান্তরিত করার অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা।

খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্দেশ্য:

- শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মান্ধতা দূর করা।

- মূর্তি পূজা, বহুদেবতার মতো আদিবাসীদের অভ্যাস ও আচরণ নির্মূল করা।

- ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন করা।

- ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্প্রসারিত করা।

৩.৪ ‘নববিধান’ কী?

উত্তর: কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে কিছু নতুন বিধান বা নীতি প্রবর্তন করেন। এই নতুন বিধান বা নীতিগুলি ‘নববিধান’ নামে পরিচিত।

৩.৫ চুয়াড় বিদ্রোহের (১৭৯৮-১৭৯৯) গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর: চুয়াড় বিদ্রোহের গুরুত্বগুলি হল –

প্রথমত, এটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জমিদার, তার অনুচরবর্গ এবং কৃষকদের বিদ্রোহ হলেও এর প্রাণশক্তি ছিল নিপীড়িত কৃষক।

দ্বিতীয়ত, এই বিদ্রোহের মাধ্যমে চুয়াড়রা জমিদারদের নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির চেয়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসান বেশি জরুরি বলে মনে করেছিল।

তৃতীয়ত, এই বিদ্রোহ ন্যায্য অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে অনুপ্রেরণা দেয় – যা পরবর্তীকালে অনেক আন্দোলনের দিশারি হয়ে দাঁড়ায়।

৩.৬ ফরাজি আন্দোলন কি নিছক ধর্মীয় আন্দোলন ছিল?

উত্তর: ফরাজি আন্দোলন শুধুমাত্র ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না, এটি কৃষকদের আন্দোলনেও রূপ পেয়েছিল।ধর্মীয় সংস্কারের পাশপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

৩.৭ ‘ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি’ কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ভারতের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠনের নাম হল ‘জমিদার সভা’ বা ‘ল্যান্ড হোল্ডার সোসাইটি’।

জমিদার সভার উদ্দেশ্য:

১৮৩৮ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:

১) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা।

২) ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে জমিদারদের স্বপক্ষে আনা।

৩) ভারতের সর্বোচ্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার ঘটানো।

৪) পুলিশ বিচার ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করা।

৩.৮ উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটির কীরূপ অবদান ছিল?

উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই উপন্যাসটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের অবদান:

- এই উপন্যাসটি ভারতীয়দের স্বাধীনতার লড়াই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রচিত।

- এই উপন্যাসটি বাংলার বিদেশী শাসনকে উপড়ে ফেলার জন্য হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের আহ্বান জানায়।

- এই উপন্যাসটি মুসলমান-বিরোধী মতধারার জন্য বিতর্কিত ছিল।

- এই উপন্যাসটি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগিয়েছিল।

৩.৯ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ছাপাখানার বিকাশের প্রভাব কতটা?

উত্তর:

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ছাপাখানার বিকাশের প্রভাব:

- ছাপাখানার মাধ্যমে বই, পত্রিকা ও অন্যান্য সামগ্রী সহজলভ্য হয়ে ওঠে। ফলে সাধারণ মানুষও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছে।

- ছাপাখানার আগে সাহিত্যের কাজ হাতে লেখা হয়, যা সীমিত সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতো।ছাপাখানার আবির্ভাবের ফলে সাহিত্যসৃষ্টি ও প্রকাশের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ছাপা মাধ্যমে নারী শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।

- ছাপাখানার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাপাখানার অবদান অস্বীকার করা যায় না।

৩.১০ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল কেন?

উত্তর: ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কারণ –

- এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল পুঁথিগত। বাস্তবমুখী প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব ছিল।

- আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। ফলে উচ্চ পর্বের শহরের শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেও ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞ বাংলার বৃহত্তম গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষ এই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়নি।

- কলেজ ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

- এই শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

৩.১১ মোপালা বিদ্রোহের (১৯২১ খ্রিস্টাব্দ) কারণ কী?

উত্তর: মোপলা বিদ্রোহের (১৯২১ খ্রিস্টাব্দ) কারণগুলি হল –

- ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কৃষকদের উপর অত্যাধিক কর আরোপ করা হয়েছিল।

- জেনমিসকে জমির নিরঙ্কুশ মালিকানা দেওয়া হয়েছিল।

- কৃষকরা উচ্চ খাজনা এবং মেয়াদের নিরাপত্তার অভাবের সম্মুখীন হয়েছিল।

- সরকারি কর্মকর্তা ও হিন্দু জমিদাররা মোপলা কৃষকদের শোষণ করত।

৩.১২ কী উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (১৯০৪ খ্রি.) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল- (১) কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী আদর্শগুলি গ্রহণ করার জন্য বর্ষীয়ান নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। (২) দরিদ্র দেশবাসীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবিতে কাজ করা। (৩) পুঁজিপতি, জমিদার ও দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া (৪) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করা।

৩.১৩ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বাংলার নারী সমাজ কেন অরন্ধন পালন করে?

উত্তর: ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বাংলার নারী সমাজ অরন্ধন পালনের কারণ –

- বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় বাঙালি নারী সমাজ সশব্দ প্রতিবাদ করেছিল।

- রান্না-ঘর, খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল।

- ‘অরন্ধন’ ছিল নারীদের আত্মসম্মান এবং একতা প্রদর্শন।

৩.১৪ ননীবালা দেবী স্মরণীয় কেন?

উত্তর: ননীবালা দেবী একজন প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে সমাজের অন্ধকার দিকগুলোকে তুলে ধরেছেন এবং নারীদের অধিকার ও শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

৩.১৫ সর্দার প্যাটেলকে ‘ভারতের লৌহমানব’ বলা হয় কেন?

উত্তর: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কে ভারতের লৌহমানব বলা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীতে দেশীয় রাজ্যগুলোকে কূটনীতি ও যুদ্ধনীতির মাধ্যমে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে যে দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন সেই কারণেই তাকে লৌহমানব বলা হয়।

৩.১৬ কী পরিস্থিতিতে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৩) গঠিত হয়েছিল?

উত্তর: স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। এই দাবিকে সমাধান করার জন্য এবং ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়।

বিভাগ – ঘ

৪. সাত বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (প্রতিটি উপরিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

উপবিভাগ ঘ ১

৪.১ ‘উডের নির্দেশনামা’ (১৮৫৪)-কে এদেশের শিক্ষাবিস্তারের ‘মহাসনদ’ বলা হয় কেন?

উত্তর:

ভূমিকা: লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম ও গঠনরীতিতে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। এই পরিস্থিতিতে উডের ডেসপ্যাচ ঘোষণা করা হয়।

উডের ডেসপ্যাচ: বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ভারত -এ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই একটি নির্দেশনামা প্রকাশ করেন, যা চার্লস উডের ডেসপ্যাচ নামে খ্যাত।

সুপারিশ:

- সমগ্ৰ শিক্ষাব্যবস্থাকে ৫টি শ্রেণিতে বিভাজন।

- দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা।

- কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

- একটি পৃথক শিক্ষাদপ্তর গঠন।

- উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ কর্তা হিসেবে ‘ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন’ পদ সৃষ্টি।

- উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি।

- স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি।

মহাসনদ: উড়ের নির্দেশনামা বা ডেসপ্যাচের ওপর ভিত্তি করে ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাই এই নির্দেশনামাকে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ‘ম্যাগনাকার্টা’ বা ‘মহাসনদ’ বলা হয়।

ফলাফল:

- ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দেলর্ড ডালহৌসি বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ শিক্ষা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন।

- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

- ১৮৮২খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সারা ভারতে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৬৩ টি।

উপসংহার: আধুনিক শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে উডের নির্দেশনামা ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠক্রম ও পঠনরীতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে সক্ষম হয়েছিল।

৪.২ শ্রীরামকৃল্পের ‘সর্বধর্মসমন্বয়’-এর আদর্শ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

ভূমিকা: উনিশ শতকে যখন বাংলায় হিন্দু ধর্ম নানা কুসংস্কার, গোঁড়ামি, লোকাচার ও ধর্মীয় ভেদাভেদের বেড়াজালে আবদ্ধ ঠিক সেই মুহূর্তে ঈশ্বর সাধনা সিদ্ধ তথা আধ্যাত্বিক পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বধর্ম সমন্বয় আদর্শ প্রচার হিন্দু সম্প্রদায়কে এক নতুন আশার আলো দেখান।

রাম কৃষ্ণের আবির্ভাব:

উনিশ শতকে বাংলার খ্রিস্টান মিশনারী ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য বঙ্গের সদস্যরা নানাভাবে ধর্মের কুসংস্কার ও সমাজকে আক্রমণ করতে থাকলে হিন্দুধর্ম দিশেহারা হয়ে পড়ে, এই সংকটময় মুহূর্তে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের জন্য অবতার হিসেবে আবির্ভূত হন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ।

সম্বন্ধ বাদি আদর্শ:

শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ মতাদর্শ গড়ে তোলার জন্য, সব ধরনের ধর্মীয় বিভেদ ও বিদেশের অবসান ঘটানোর জন্য নিজস্ব মতানুসারে সে সাধনায় নিয়োজিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। এছাড়াও মনুষ্যত্ব কেও তিনি ধর্মের একটি মানবতাবাদের বিশেষ দিক হিসেবে তুলে ধরেন।

জীব জ্ঞানে শিব সেবা:

তিনি সাধারণ পোশাক পড়ে সহজ সরল ভাষা ও উপমার সাহায্যে ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচার করেন তিনি বলেন সব ধর্মের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করে। সেজন্য জীব জ্ঞানে শিব সেবা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

যত মত তত পথ:

তিনি যত মত তত পথ এর আদর্শ প্রচার করে বলেন সাধনার সত্য ও সঠিক উদাহরণ দিয়ে বলেন -ছাদে নানা উপায়ে ওঠা যায় পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিরি আবার কখনো দড়ি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অনুরূপ। তাই বৈষ্ণব শক্তি, হিন্দু ও মুসলিম ও খ্রিস্টান প্রভৃতি সব ধর্মের সাধনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব।

জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা:

তার মতে প্রত্যেক মানুষই হলো শক্তির আধার , তিনি প্রত্যেক মানুষকে সমাজের সমান মর্যাদা দান এর কথা বলেন। সেইসঙ্গে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করে।

মূল আদর্শ:

তার ধর্মের মূল কথা ছিল সর্বধর্ম সমন্বয় সাধন। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সর্বশ্রোতা, ভেদাভেদ ও ভোগবাদের তীব্র নিন্দা করেন।

মূল্যায়ন: সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয় আদর্শ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালি সমাজকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করেছিল, আর হিন্দু ধর্ম হয়ে উঠেছিল প্রান বন্ধ। ঋষি অরবিন্দ যথার্থই বলেছেন বাংলার পুনর্জাগরণে তার অবদানই শ্রেষ্ঠ।

উপবিভাগ ঘ ২

৪.৩ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব কীরূপ ছিল?

উত্তর:

ভূমিকা: উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করে একদল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের প্রতি এই শ্রেণির মনোভাব সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল-

ব্রিটিশ শাসনের ওপর আস্থা: শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তদের একটি বড়ো অংশ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের ওপর অগাধ আস্থা রাখত। তারা ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করত এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহেরও বিরোধী ছিল।

সিপাহিদের সাফল্যে অবিশ্বাস: বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজদের বিতাড়নের পর কেউ ভারতে জাতীয় রাষ্ট্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে কি না এই বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ অবিশ্বাসী ছিল। তাই তারা ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি।

খ্যাতনামা বাঙালিদের অভিমত: হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকায় বিদ্রোহীদের নৃশংস, বর্বর এবং নরহত্যাকারী দস্যু বলে অভিহিত করেন। রাজনারায়ণ বসু ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে ‘নৈরাজ্যবাদী’ এবং নানা সাহেব, আজিমউল্লার মতো বিদ্রোহী নেতাদের অন্যায়কারী দানব’ বলে অভিহিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, এই বিদ্রোহে জনগণের সমর্থন ছিল না।

বাংলায় বিদ্রোহের দুর্বলতা: ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত তীব্র হলেও শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সমর্থনের অভাবে এই বিদ্রোহ বাংলায় খুব একটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি।

ফলাফল: শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিরা প্রথমদিকে বিদ্রোহকে সমর্থন না করলেও বিদ্রোহ দমনে সরকার যে নিষ্ঠুর দমননীতির আশ্রয় নেয় তা শিক্ষিতদের চোখ খুলে দেয়। তারা উপলব্ধি করে যে, ব্রিটিশ শাসন কখনওই ভারতীয়দের কল্যাণ করবে না। এই চেতনা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করে।

উপসংহার: সব শিক্ষিত বাঙালিই মহাবিদ্রোহের বিরুদ্ধে ছিল এবং ইংরেজদের সমর্থন বা সহযোগিতা করেছিল- এ কথা বলা ভুল হবে। এই যুগে বিদ্যাসাগরের মতো কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র অবশ্যই ছিল।

৪.৪ ভারতসভার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

ভূমিকা: আনন্দ মোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপনায় ভারতসভার প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন। তাঁকে ‘রাষ্ট্রগুরু’ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

দেশব্যাপী প্রচার: ভারতসভাকে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেন এবং সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জনমত গঠনের উদ্যোগ নেন।

বিভিন্ন শাখা স্থাপন: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রচারের ফলে লখনউ, মিরাট, লাহোর, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলে শীঘ্রই ভারতসভার বেশ কিছু শাখা স্থাপিত হয়।

আন্দোলনে নেতৃত্বদান: সুরেন্দ্রনাথ আই সি এস পরীক্ষার বসার ঊর্ধ্বতম বয়স ১৯ থেকে বাড়িয়ে ২২ বছর করার দাবি জানান। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লিটন প্রবর্তিত দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন’ ও ‘অস্ত্র আইন’-র বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি ইলবার্ট বিল-এর সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার দাবিতেও তিনি আন্দোলন করেন।

সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন: সুরেন্দ্রনাথের সক্রিয় উদ্যোগে কলকাতায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন বা অলিম্পিক ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা: ড. অমলেশ ত্রিপাঠী ‘সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন’ কে ‘জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া’ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, এই সম্মেলনের প্রেরণায় অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।

কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা: ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে অধিবেশনে যোগ দেন। ফলে কংগ্রেস অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

উপসংহার: ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম ভারতবাসীকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরে কংগ্রেস গড়ে উঠলে তিনি সদলবলে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ভারতীয়দের রাজনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

উপবিভাগ ঘ ৩

৪.৫ বারদৌলি সত্যাগ্রহের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের কীরূপ মনোভাব ছিল?

উত্তর:

ভূমিকা: বারদৌলি সত্যাগ্রহ (১৯২৮) ছিল ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় রাজস্ব বৃদ্ধি এবং কৃষকদের উপর আরোপিত অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে একটি সফল অহিংস আন্দোলন। এটি গুজরাটের বারদৌলি তালুকায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই আন্দোলন কেবল স্থানীয় নয়, বরং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে ওঠে।

জনসচেতনায় ভূমিকা: ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তুলোর দাম বৃদ্ধি ও রাজস্ব ৩০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিবাদে গুজরাটের সুরাট জেলার বারদৌলি তালুকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বারদৌলি তালুকে কংগ্রেস নেতারা সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে থাকেন।

বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্যোগ: বারদৌলি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীবাদী যুবক বল্লভভাই প্যাটেল বারদৌলিতে আসেন। তার নেতৃত্বে বারদৌলির কৃষকরা খাজনা প্রদান বন্ধ করার শপথ নেয়। প্যাটেল বারদৌলি অঞ্চলকে ১৩ টি অংশে বিভক্ত করে বিভিন্ন অংশের আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব পৃথক পৃথক নেতাদের হাতে তুলে দেন। ছাত্র, যুবক সহ ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

নারী প্রগতিতে: বারদৌলি সত্যাগ্রহে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মিঠুবেন প্যাটেল, মনিবেন প্যাটেল, সারদা মেহতা প্রমুখ নারী বারদৌলি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। বারদৌলির কৃষক রমণীরাই বল্লভভাই প্যাটেলকে ‘সর্দার’ উপাধি দেন।

গান্ধীজীর ভূমিকা: গান্ধীজি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট বারদৌলিতে আসেন। বল্লভ ভাইপ্যাটেলকে পুলিশ গ্রেফতার করলে তিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। সরকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য যে তদন্ত কমিশন গঠন করে তার সুপারিশ গান্ধীজীর সমর্থনে কৃষকরা মেনে নিয়েছিল। এই সুপারিশে খাজনার হার কমিয়ে ৬.০৩ শতাংশ করা হয়।

উপসংহার: বারদৌলি সত্যাগ্রহ জাতীয় কংগ্রেসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং আদর্শগত বিজয় ছিল। ব্রিটিশ সরকার চাপে পড়ে ম্যাক্সওয়েল তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং রাজস্বের হার কমিয়ে ৬.০৩ শতাংশ করে। এর ফলে বারদৌলি কৃষক সমস্যা জাতীয় স্তরে উন্নীত হয়। এছাড়া এই আন্দোলনের সমর্থনে বোম্বে আইনসভার সদস্য কে.এম. মুন্সি এবং লালজি নারানজি পদত্যাগ করেন।

৪.৬ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়ে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা কীরূপ ছিল?

উত্তর:

ভূমিকা: বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বা স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত বাংলায় শুরু হলেও, এই আন্দোলন ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলনের উদ্দেশ্য: বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আর্থিক দাবি পূরণে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের বোঝানো হয়েছিল যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান না ঘটলে তাদের মুক্তি সম্ভব নয়। এভাবে শ্রমিকরা জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং তাদের আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে।

শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব: বিশ শতকের গোড়া থেকেই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতাদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। লালা লাজপত রায় এবং বিপিনচন্দ্র পালের মতো নেতারা শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার

1. বাংলা

- হাওড়া বার্ন কোম্পানি: ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিবসে বার্ন কোম্পানির ১২,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করে।

- পাট শিল্প: বাংলার ৩৭ টি পাটকলের মধ্যে ১৮ টি ধর্মঘটে যোগ দেয়। হাওড়ার ফোর্ট গ্লস্টার পাটকলের ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- ছাপাখানা শ্রমিক: অতুলানন্দ উপাধ্যায় প্রিন্টার্স অ্যান্ড কম্পোপ্রিন্টার্স লিগ গঠন করেন এবং ছাপাখানার কর্মীদের সংগঠিত করেন।

- রেল শ্রমিক: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেল কর্মীরা চিওরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে আন্দোলনে অংশ নেন।

2. তামিলনাড়ু: তুতিকোরিনে বাড়তি মজুরির দাবিতে চিদাম্বরম পিল্লাইয়ের নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু হয়। পিল্লাই গ্রেপ্তার হলে শ্রমিকরা আন্দোলন আরও জোরদার করে।

3. বোম্বাই: বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে বোম্বাইয়ে ধর্মঘট শুরু হয়। ১৯০৮ সালে প্রায় ৮,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়।

4. অন্যান্য স্থান: আমেদাবাদ, কানপুর, এবং জামালপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিকরা ধর্মঘটের মাধ্যমে আন্দোলনকে সমর্থন জানায়।

উপসংহার: বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণি তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ঐতিহাসিক বিপিনচন্দ্রের মতে, স্বদেশি আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণি শুধু একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে নয়, বরং জাতীয় আন্দোলনের স্রোতের অংশীদার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে।

উপবিভাগ ঘ ৪

৪.৭ জুনাগড় রাজ্যটি কীভাবে ভারতভুক্ত হয়?

উত্তর:

ভূমিকা: ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগদান করলেও কয়েকটি রাজ্য ভারতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিলকাথিয়াবাড় উপদ্বীপে অবস্থিত জুনাগড় ।

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি: দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ের জনসংখ্যার অন্তত ৮০ শতাংশই ছিল হিন্দু। কিন্তু সেখানকার মুসলিম নবাব জুনাগড়কে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। জুনাগড়ের দেওয়ান শাহনওয়াজ ভুট্টো-ও ছিলেন মুসলিম লিগের উগ্র সমর্থক ।

প্রজা বিদ্রোহ: জুনাগড়ের নবাব রাজ্যটিকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলে সেখানকার অ-মুসলিম প্রজাদের মধ্যে প্রবল গণবিক্ষোভ দেখা যায় ও চারিদিকে ব্যাপক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

সেনা অভিযান: জুনাগড়ে তীব্র প্রজাবিদ্রোহের ফলে সেখানকার নবাব পাকিস্তানে পালিয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সেনাবাহিনী জুনাগড়ে প্রবেশ করে।

গণভোট: জুনাগড়ের বাসিন্দারা ভারত না পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী তা জানার জন্য সেখানে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গণভোটের আয়োজন করা হয়। গণভোটে সেখানকার মানুষ ভারতে যোগদানের পক্ষে মত দেয়।

জুনাগড়ের ভারতভুক্তি: গণভোটের পর জুনাগড় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উপসংহার: জুনাগড়ের ভারতে অন্তর্ভুক্তির ফলে দেশীয় রাজ্য দখলে এনে পাকিস্তানের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াসেবাধা সৃষ্টি হয়। এর ফলে ভারতের সুবিধা হয়।

৪.৮ উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে ভারত সরকার কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করে?

উত্তর: 1947 খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেয়। স্বাধীন ভারত সরকারকে বাধ্য হয়ে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে নানা উদ্যোগ নিতে হয়।

সরকারের উদ্যোগ: উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে ভারত সরকার যে সমস্ত উদ্যোগ গুলি নেয়া হয়েছিল সেগুলি হল:-

1. পুনর্বাসন নীতি: ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু উদ্বাস্তু সমস্যার ব্যাপকতা উপলব্ধি করেন এবং ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নীতির ওপর গুরুত্ব দেন বলে স্বাধীনতার প্রথম পাঁচ বছর পুনর্বাসনের যুগ নামে পরিচিত।

2. আশ্রয়দান: ভারতে আগত নিঃস্ব-রিক্ত উদ্বাস্তুরা অনেকেই প্রথমে বিভিন্ন রেলস্টেশন, ফুটপাত, পরিত্যক্ত ঘর বাড়িতে বা খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেয় সরকারি বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তু শিবির প্রতিষ্ঠা করে আপাতত সেখানে উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা করে।

3. ত্রাণ: উদ্বাস্তু শিবির গুলিতে বসবাসের সময় সরকার উদ্বাস্তুদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ পানীয় জল, আলো, ঔষধপত্র কিছু নগদ অর্থ প্রভৃতি সরবরাহ করত। উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বালক বালিকাদের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

4. সরকারি সাহায্য: গ্রামীণ স্তরের উদ্বাস্তুদের জমি দান কৃষি ঋণ ও গৃহ নির্মাণে ভর্তুকি বা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এবং শহরাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের জন্য শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা হয়।

5. দিল্লি চুক্তি: ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে নেহেরু লিয়াকত চুক্তি অর্থাৎ দিল্লী চুক্তিতে আবদ্ধ হন 1950 খ্রিস্টাব্দে। সেখানে বলা হয় সংখ্যালঘু রাষ্ট্রের প্রতি উদ্বাস্তুরা অনুগত থাকবে এবং উদ্বাস্তুদের নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন উৎসাহ দান করা হবে।

মূল্যায়ন: পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে ভারত সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও তা ছিল মূলত দিল্লি এবং পূর্ব পাঞ্জাব নির্ভর তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা যথেষ্ট অবহেলিত হয়েছিল।

বিভাগ – ঙ

৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫.১ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সতীদাহপ্রথাবিরোধী প্রচেষ্টাগুলির পরিচয় দাও। রামমোহন রায় কীভাবে সতীদাহপ্রথাবিরোধী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন?

উত্তর: উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সতীদাহপ্রথা ভারতীয় উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলার একটি গভীরভাবে বদ্ধমূল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল। বিধবা স্ত্রীকে তার স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে চিতায় জ্বালিয়ে দেওয়ার এই প্রথাটি হিন্দু সমাজে বিস্তৃত ছিল। এই প্রথার বিরুদ্ধে একাধিক সমাজ সংস্কারক ও বুদ্ধিজীবী কণ্ঠ উঠলেও, রামমোহন রায় ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ।

প্রেক্ষাপট: উনিশ শতকের শুরুতেও হিন্দুসমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের বিধবা স্ত্রীরা সীমাহীন উপেক্ষার শিকার হত। তৎকালীন সমাজ সতীদাহ বা সহমরণের হাত থেকে তাদের রক্ষা না করে বরং এই প্রথাকে সমর্থন করত। ব্রিটিশ সরকার এই কুপ্রথার বিরোধী হলেও তারা প্রথমদিকে এই প্রথা নিষিদ্ধ করে হিন্দু সম্প্রদায়কে ক্ষিপ্ত করতে চায়নি।

আন্দোলন সংগঠন: সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায় শক্তিশালী প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন। তিনি লোকশিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে হিন্দুসমাজ থেকে এই কুপ্রথার অবসান ঘটানোর চেষ্টা চালান।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ: রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের আন্দোলনে ক্ষুদ্ধ হলে তিনি ‘মনুসংহিতা-সহ বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সতীদাহ প্রথা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রবিরোধী। তিনি এই বিষয়ে সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

সচেতনতা বৃদ্ধি: বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে রামমোহন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি বাংলা পুস্তিকা প্রকাশ করে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এই বিষয়ে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

নিষিদ্ধকরণ: রামমোহন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে বাংলার বিশিষ্ট নাগরিকদের স্বাক্ষর-সংবলিত একটি আবেদনপত্র তৎকালীন ভারতের বড়োলাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর কাছে জমা দেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর১৭নং রেগুলেশন আইন পাস করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

উপসংহার: লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ আইনকে রামমোহন রায় অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। এরপর দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এইবর্বর নিষ্ঠুর প্রথার অবসান ঘটে।

৫.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা ও শান্তিনিকেতন ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর:

ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারার সমালােচনা করে শান্তিনিকেতনে ‘ব্ৰহ্মচর্যাশ্রম’ নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন (১৯০১ খ্রি.) করে এক বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা করেন।

শান্তিনিকেতন ভাবনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক শান্তিনিকেতনে ব্ৰহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য গুলি হল –

(১) প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

(২) আবাসিক ব্ৰহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ব্ৰহ্মচর্যাশ্রমের গুরু-শিষ্য সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষা ব্যবস্থা: রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন বা শিক্ষণ সম্পর্কেনিম্নলিখিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন।

(1) তিন নীতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে সংযােগ রেখে মনের চর্চার ওপর গুরুত্ব দেন এবং অবাধ স্বাধীনতা, অবাধ চলাফেরা ও খেলাধুলা – এই তিনটি নীতি প্রয়ােগ করেন।

(2) সাংস্কৃতিক বিষয়: প্রকৃতি থেকে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার পাশাপাশি কলা, নৃত্য, নাটক, সংগীত-অঙ্কন প্রভৃতি উন্নত সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে পাঠক্রমে রাখা হয়।

(3) কারিগরি শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এই বিদ্যালয়ে একইসঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়।

উপসংহার: উপরােক্ত আলােচনা থেকে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের পরিবর্তে প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন।

৫.৩ বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর:

ভূমিকা: ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতের দলিত সম্প্রদায় তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য – যে সমস্ত আন্দোলনগুলি শুরু করে বাংলার ‘নমঃশূদ্র’ বা ‘চণ্ডাল’ বা ‘মতুয়া’ আন্দোলন (১৮৭২-১৯৪৭ খ্রি.) ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বসবাস: নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল পূর্ববঙ্গের মূলত ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোহর, ফরিদপুর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায়।

আন্দোলনের কারণ:

- নমঃশূদ্রদের অর্থনৈতিক অবস্থা: নমঃশূদ্রদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। পূর্ববঙ্গের হিন্দু কৃষকদের প্রায় ৯০ শতাংশ ছিল নমঃশূদ্র শ্রেণিভূক্ত অথচ নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকায় উচ্চবর্ণের হিন্দু ও সৈয়দ মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। তাঁতবোনা, মাছধরা, নৌকা চালানো, অপরের জমি ও বাড়িতে দিন মজুরের কাজ করে তারা কোনোরকমে জীবনযাপন করত। দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী।

- নমঃশূদ্রদের সামাজিক অবস্থা: উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নমঃশূদ্রদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। তাদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন,বঞ্চনার শিকার হতে হত। সমাজের সকলের সঙ্গে শিক্ষালাভ, চিকিৎসা পরিষেবা লাভ ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ প্রভৃতি থেকে এরা ছিল বঞ্চিত।

- ধর্মপ্রচারকের নেতৃত্ব: নমঃশূদ্রদের ধর্মগুরু ছিলেন শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর। তিনি ‘মতুয়া’ নামে এক নতুন ধর্ম সম্প্রদায় তৈরি করেন । মতুয়া ধর্মকে কেন্দ্র করে নমঃশূদ্র আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের সময় এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে নমঃশূদ্র আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর প্রমুখ।

নমঃশূদ্র আন্দোলনের সূচনা: ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলে নমঃশূদ্র আন্দোলনের সূচনা হয়। ওই অঞ্চলের এক গ্রামের এক বিশিষ্ট নমঃশূদ্রের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গ্রামের উচ্চ-সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের নিমন্ত্রণ করলে তারা সেখানে অংশগ্রহণে অস্বীকৃত হয়। নমঃশূদ্ররাও তাদের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করে। যদিও তাদের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তবুও স্বল্পস্থায়ী এই আন্দোলন পরবর্তীকালে বৃহত্তর নমঃশূদ্র আন্দোলনের সূচনা করে।

শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকা: নমঃশূদ্রদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রথম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, শিক্ষার প্রসার ছাড়া নমঃশূদ্রদের সচেতনতা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার বিস্তার, যাত্রাগান, সাপ্তাহিক মুষ্ঠি সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি নমঃশূদ্রদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন।

সংগঠন স্থাপন: নমঃশূদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে ও তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে ‘উন্নয়নী সভা’ (১৯০২ খ্রি.), ‘বেঙ্গল নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন’ (১৯১২ খ্রি.), নিখিল বঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতি’ (১৯২৬ খ্রি.), ‘বেঙ্গল ডিপ্রেসড ক্লাসেস অ্যাসোসিয়েশন’ (১৯২৬ খ্রি.), ‘অল ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস অ্যাসোসিয়েশন’ (১৯৩০ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দাবিদাওয়া আদায়: উপরিউক্ত বিভিন্ন সংগঠনগুলির মাধ্যমে নমঃশূদ্ররা নিজেদের দাবিদাওয়াগুলি আদায়ে উদ্যোগী হয়।

(i) তারা শিক্ষার সুযোগ ও সরকারি চাকরির দাবি করে ও অনেকক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

(ii) তারা পৃথক নির্বাচন ও স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি বৃদ্ধির দাবি জানায়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় তাদের একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের দাবি স্বীকৃত হয়।

(iii) নিজেদের স্বার্থে তারা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ‘বঙ্গভঙ্গ’কে সমর্থন করে, আম্বেদকরের ‘পৃথক নির্বাচন’ ও ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোযারা নীতিকে সমর্থন জানায়।

(iv) নমঃশূদ্ররা উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি যেমন উপবীত ধারণ, এগারো দিন অশৌচ পালন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

(v) তাদের দাবির ভিত্তিতে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে চণ্ডাল নামের পরিবর্তে তাদের ‘নমঃশূদ্র’ নামে স্বীকৃতি দান করা হয়।

উপসংহার: বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিহাসে নমঃশূদ্রদের আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি সমর্থন, দলিতদের পৃথক নির্বাচনের দাবি জাতীয়তা-বিরোধী মনে হতে পারে। তবে তাদের দাবিগুলি ছিল যুক্তিসংগত। দেশভাগের সময় নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পূর্ব পাকিস্তানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের নেতৃত্বে নমঃশূদ্ররা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তুরূপে বসতি স্থাপন করে। এরপর থেকে নমঃশূদ্র আন্দোলন তার গতি ও শক্তি হারায়। স্বাধীন ভারতে এখনও নমঃশূদ্ররা সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে অবহেলিত। শুধু আইনের দ্বারা নয়, এর প্রতিকারে প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার ও উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি আরও বিভিন্ন বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তরও পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথেই থাকুন।