আপনি কি মাধ্যমিকের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজছেন? এই আর্টিকেলে আপনি পাবেন ২০২২ সালের মাধ্যমিক ইতিহাস প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর।

নিচে ২০২২ সালের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি উত্তর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আগের বছরের প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

MadhyamikQuestionPapers.com ২০১৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং উত্তর বিনামূল্যে আপলোড করেছে।

Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers

View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers

যদি দ্রুত প্রশ্ন ও তার উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] এই চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents এ ক্রমানুসারে দেওয়া আছে। যে প্রশ্নের ওপর ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে চলে যেতে পারবেন।

Table of Contents

Toggleবিভাগ- ক

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

১.১ সত্যজিৎ রায় যুক্ত ছিলেন —

(ক) খেলার ইতিহাসে

(খ) শহরের ইতিহাসে

(গ) নারীর ইতিহাসে

(ঘ) শিল্পচর্চার ইতিহাসে

উত্তর: (ঘ) শিল্পচর্চার ইতিহাসে

১.২ রেশম আবিষ্কৃত হয় প্রাচীন —

(ক) ভারতে

(খ) রোমে

(গ) পারস্যে

(ঘ) চিন দেশে

উত্তর: (ঘ) চিন দেশে

১.৩ ‘নিষিদ্ধ শহর’ বলা হয় —

(ক) লাসাকে

(খ) বেইজিংকে

(গ) রোমকে

(ঘ) কনস্ট্যান্টিনোপলকে

উত্তর: (খ) বেইজিংকে, লাসাকে

১.৪ ‘বঙ্গদর্শন’ সাময়িকপত্রটি ছিল একটি —

(ক) সাপ্তাহিক পত্রিকা

(খ) পাক্ষিক পত্রিকা

(গ) মাসিক পত্রিকা

(ঘ) বাৎসরিক পত্রিকা

উত্তর: (গ) মাসিক পত্রিকা

১.৫ ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি ছাপা হয়েছিল —

(ক) নদিয়াতে

(খ) ঢাকায়

(গ) শ্রীরামপুরে

(ঘ) কলকাতায়

উত্তর: (খ) ঢাকায়

১.৬ রামমোহন রায়-এর পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনা করেন —

(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত

(খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

(ঘ) তারাচাঁদ চক্রবর্তী

উত্তর: (খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.৭ বাঙালি পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রটি হল —

(ক) সমাচার দর্পণ

(খ) সংবাদ প্রভাকর

(গ) ব্রাহ্মণ সেবধি

(ঘ) বাঙ্গাল গেজেটি

উত্তর: (খ) সংবাদ প্রভাকর

১.৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম স্নাতক ছিলেন —

(ক) সৈয়দ আমির আলি

(খ) আবদুল লতিফ

(গ) দেলওয়ার হোসেন আহমেদ

(ঘ) সৈয়দ আহমদ

উত্তর: (গ) দেলওয়ার হোসেন আহমেদ

১.৯ ঔপনিবেশিক অরণ্য আইনের বিরুদ্ধে সংঘটিত একটি আদিবাসী বিদ্রোহ হল —

(ক) সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ

(খ) চুয়াড় বিদ্রোহ

(গ) কোল বিদ্রোহ

(ঘ) রম্পা বিদ্রোহ

উত্তর: (খ) চুয়াড় বিদ্রোহ

১.১০ ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন —

(ক) ভিনসেন্ট স্মিথ

(খ) জেমস মিল

(গ) ওয়ারেন হেস্টিংস

(ঘ) লর্ড কর্নওয়ালিশ

উত্তর: (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস

১.১১ সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী কৃষক বিদ্রোহটি হল —

(ক) চুয়াড় বিদ্রোহ

(খ) ফরাজি আন্দোলন

(গ) সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ

(ঘ) সাঁওতাল বিদ্রোহ

উত্তর: (গ) সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ

১.১২ মির নিশার আলি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন —

(ক) বাংলার ওয়াহাবি আন্দোলনে

(খ) ফরাজি আন্দোলনে

(গ) সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহে

(ঘ) নীল বিদ্রোহে

উত্তর: (গ) সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহে

১.১৩ ‘রাষ্ট্রগুরু’ নামে পরিচিত ছিলেন —

(ক) রামমোহন রায়

(খ) রাজনারায়ণ বসু

(গ) নবগোপাল মিত্র

(ঘ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর: (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১.১৪ মহাবিদ্রোহকে (১৮৫৭) ‘কৃষক বিদ্রোহ’ আখ্যা দিয়েছেন —

(ক) সুরেন্দ্রনাথ সেন

(খ) রমেশচন্দ্র মজুমদার

(গ) শশীভূষণ চৌধুরি

(ঘ) বিনায়ক দামোদর সাভারকর

উত্তর: (গ) শশীভূষণ চৌধুরি

১.১৫ আনন্দমোহন বসু ছিলেন ভারতসভার —

(ক) প্রতিষ্ঠাতা

(খ) সভাপতি

(গ) সহ-সভাপতি

(ঘ) সচিব

উত্তর: (ক) প্রতিষ্ঠাতা

১.১৬ ‘বন্দেম্মাতরম’ সংগীতটি রচনা করেন —

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(ঘ) স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তর: (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১.১৭ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জগদীশচন্দ্র বসু অধ্যাপক ছিলেন —

(ক) গণিতশাস্ত্রের

(খ) রসায়ন শাস্ত্রের

(গ) পদার্থবিদ্যার

(ঘ) উদ্ভিদবিদ্যার

উত্তর: (গ) পদার্থবিদ্যার

১.১৮ ‘বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল —

(ক) ১৮৩৩ খ্রি.

(খ) ১৮৫৬ খ্রি.

(গ) ১৮৮০ খ্রি.

(ঘ) ১৯০৩ খ্রি.

উত্তর: (খ) ১৮৫৬ খ্রি.

১.১৯ ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ (১৯০৬)-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন —

(ক) রাসবিহারী ঘোষ

(খ) অরবিন্দ ঘোষ

(গ) তারকনাথ পালিত

(ঘ) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

উত্তর: (ক) রাসবিহারী ঘোষ

১.২০ ‘দিগদর্শন’-এর সম্পাদক ছিলেন —

(ক) উইলিয়ম কেরি

(খ) জোশুয়া মার্শম্যান

(গ) ফেলিক্স কেরি

(ঘ) জন ক্লার্ক মার্শম্যান

উত্তর: (ঘ) জন ক্লার্ক মার্শম্যান

বিভাগ-খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি উপরিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

উপবিভাগ ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও:

২.১.১ কোন্ বছর ‘সোমপ্রকাশ’ এর প্রকাশনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়?

উত্তর: ১৮৭৮ সালে সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশনা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়।

২.১.২ কলকাতার ঔপনিবেশিক স্থাপত্যগুলির যে-কোনো একটি উল্লেখ করো।

উত্তর: কলকাতার ঔপনিবেশিক স্থাপত্যগুলির মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উল্লেখযোগ্য।

২.১.৩ রেভা: জেমস লঙ কোন্ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন?

উত্তর: জেমস লঙ ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি, বেথুন সোসাইটি, বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন, এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকটি ইংরেজীতে প্রকাশ করেন যেটি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সেকারণে তাঁকে মানহানির মামলায় জরিমানা সহ স্বল্প সময়ের কারাবাস ভোগ করতে হয়।

২.১.৪ বিদ্যাহারাবলী’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

উত্তর: বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন ফেলিক্স কেরি।

উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:

২.২.১ ভারতে কামান প্রথম ব্যবহৃত হয় পলাশির যুদ্ধে।

উত্তর: ভুল

২.২.২ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ শিল্ড জয় করেছিল।

উত্তর: ঠিক

২.২.৩ প্রথম বিধবাবিবাহ করেন শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

উত্তর: ঠিক

২.২.৪ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

উত্তর: ঠিক

উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ লর্ড রিপন | (১) জমিদার সভা |

| ২.৩.২ রামমোহন রায় | (২) হান্টার কমিশন |

| ২.৩.৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর | (৩) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট |

| ২.৩.৪ তারকনাথ পালিত | (৪) অ্যাংলো হিন্দু স্কুল |

উত্তর:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ লর্ড রিপন | (২) হান্টার কমিশন |

| ২.৩.২ রামমোহন রায় | (৪) অ্যাংলো হিন্দু স্কুল |

| ২.৩.৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর | (১) জমিদার সভা |

| ২.৩.৪ তারকনাথ পালিত | (৩) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট |

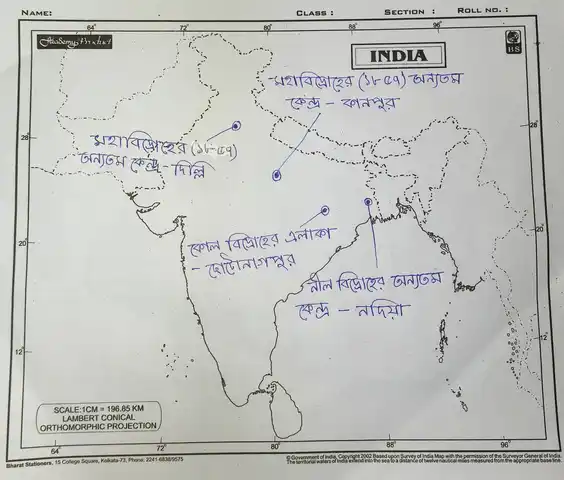

উপবিভাগ ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নামাঙ্কিত করো:

২.৪.১ নীল বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র-নদিয়া

২.৪.২ কোল বিদ্রোহের এলাকা-ছোটোনাগপুর

২.৪.৩ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) অন্যতম কেন্দ্র-দিল্লি

২.৪.৪ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) অন্যতম কেন্দ্র কানপুর

উত্তর:

উপবিভাগ ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:

২.৫.১ বিবৃতি: ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা ১: এই কলেজে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল।

ব্যাখ্যা ২: এই কলেজে হিন্দু ও ব্রাহ্ম ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল।

ব্যাখ্যা ৩: এই কলেজে সকল ধর্মের ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল।

উত্তর: ব্যাখ্যা ১: এই কলেজে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল।

২.৫.২ বিবৃতি: ঔপনিবেশিক সরকার উপজাতিদের জন্য ‘দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি’ নামে একটি পৃথক অঞ্চল গঠন করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ১: এটি গঠিত হয়েছিল চুয়াড় বিদ্রোহের পর।

ব্যাখ্যা ২: এটি গঠিত হয়েছিল কোল বিদ্রোহের পর।

ব্যাখ্যা ৩: এটি গঠিত হয়েছিল মুন্ডা বিদ্রোহের পর।

উত্তর: ব্যাখ্যা ২: এটি গঠিত হয়েছিল কোল বিদ্রোহের পর।

২.৫.৩ বিবৃতি: ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্যাখ্যা ১: এটি উদ্ভিদবিদ্যা গবেষণার উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা ২: এটি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা ৩: এটি বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তর: ব্যাখ্যা ২: এটি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.৫.৪ বিবৃতি: উনিশ শতকে বাংলার প্রকাশকগণ তাদের বই বিক্রির জন্য ফেরিওয়ালাদের ওপর নির্ভর করতেন।

ব্যাখ্যা ১: কারণ, বইয়ের দোকান ছিল অত্যন্ত সীমিত।

ব্যাখ্যা ২: কারণ, বই বিক্রি করাকে নিম্নস্তরের পেশা বলে মনে করা হত।

ব্যাখ্যা ৩: কারণ, এটি ছিল সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে পৌঁছোবার সুলভতম ও সহজতম উপায়।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: কারণ, এটি ছিল সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে পৌঁছোবার সুলভতম ও সহজতম উপায়।

বিভাগ -গ

৩ . দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে-কোনো ১১টি)

৩.১ সামরিক ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব কী?

উত্তর: মানব সভ্যতার ইতিহাসে রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক জীবনে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পদ্ধতিগত বিবর্তন গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরিচালনার পদ্ধতিগত বিবর্তনের বিবরণী হল সামরিক ইতিহাস।

যদুনাথ সরকারের ‘মিলিটারি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া’, সুবোধ ঘোষের ‘ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস’ সামরিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

৩.২ ‘সরকারি নথিপত্র’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সরকারি নথিপত্র বলতে বোঝায়, সরকার কর্তৃক তৈরি, সংরক্ষিত, বা ব্যবহৃত যেকোনও দলিল বা নথি। সরকারি নথিপত্র সাধারণত সরকারি কার্যক্রম, নীতি, আইন, আদেশ, এবং সরকারি সিদ্ধান্তের প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

৩.৩ স্কুল বুক সোসাইটি কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত পাঠ্যবই সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে।

৩.৪ মধুসূদন গুপ্ত স্মরণীয় কেন?

উত্তর: মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০ – ১৮৫৬) একজন বাঙালি বৈদ্য ব্রাহ্মণ অনুবাদক এবং আয়ুর্বেদিক অনুশীলনকারী ছিলেন। তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে (সিএমসি) ভারতের প্রথম মানব ব্যবচ্ছেদ করার কৃতিত্ব পেয়েছেন। তাই তিনি স্মরণীয়।

৩.৫ লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ‘শিক্ষাবিষয়ক নির্দেশনামা’ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর: হার্ডিঞ্জের শিক্ষা নির্দেশিকায় ইংরেজি ভাষারজ্ঞানকে সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এর ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায় ইংরেজি শিখে সরকারি চাকুরীজীবীতে পরিণত হয়। এই কারণে লর্ড হার্ডিঞ্জের শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনামা গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৬ ‘বাংলার নবজাগরণ’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: বাংলার নবজাগরণ বলতে বোঝায়, ব্রিটিশ রাজত্বের সময় বাংলা অঞ্চলে সংঘটিত সাংস্কৃতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ও শৈল্পিক আন্দোলন। এটি বাঙালি রেনেসাঁ নামেও পরিচিত।

৩.৭ ফরাজি আন্দোলন ব্যর্থ হল কেন?

উত্তর: ফরাজি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা, আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ, সামাজিক প্রতিরোধ এবং প্রচারের অভাব।

৩.৮ তিতুমির স্মরণীয় কেন?

উত্তর: তিতুমীর একজন প্রখ্যাত বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ‘তিতুমীরের বিদ্রোহ’ ঘটেছিল। তিনি বাঙালিদের মনে একজন বীর হিসেবে স্মরণীয়।

তিনি কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসন ও তাদের অনুগত অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। বাঁশের কেল্লা তৈরি করেছিলেন, যা বাঙালি লোক কিংবদন্তিতে চলে গেছে। তিনি বাঙ্গালা আমিরাত নামক স্বল্পস্থায়ী রাষ্ট্রের বাদশাহ ছিলেন তাই তিতুমির স্মরণীয়।

৩.৯ শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটি অংশ কেন মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) বিরোধিতা করেছিল?

উত্তর: শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটি অংশ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) বিরোধিতা করেছিল কারণ

১. তারা মনে করতেন যে এই বিদ্রোহের ফলে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না।

২. ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা হিসেবে বিবেচনা করা।

৩. আধুনিক সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে এগিয়ে যাওয়া।

৩.১০ ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয় কেন?

উত্তর: ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যেমন: রাজনৈতিক মন্তব্য জানাতে, সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশ করতে, সামাজিক কমেডি তৈরি করতে, ভিজ্যুয়াল বুদ্ধি প্রকাশ করতে, বিনোদনের জন্য ব্যঙ্গচিত্র হল দ্বি-মাত্রিক চিত্রকলা। এটি কাগজে অঙ্কন করা হয়। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। ব্যঙ্গচিত্রের বিষয়বস্তু হতে পারে: রাজনীতি, রাজনীতিবিদ, বর্তমান ঘটনা, সামাজিক বিষয়।

৩.১১ নবগোপাল মিত্র কে ছিলেন?

উত্তর: নবগোপাল মিত্র [ বাংলা : নবগোপাল মিত্র, ১৮৪০- ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ ] একজন ভারতীয় নাট্যকার , কবি , প্রাবন্ধিক , দেশপ্রেমিক এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি হিন্দু মেলা (যার উদ্বোধন করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু ) হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পিছনে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান।

৩.১২ উনিশ শতকের বাংলায় জাতীয়তাবাদের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের কীরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর: (১) ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি স্বাধীনতার পটভূমিকায় ইংরেজ-বিরোধী সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে স্বদেশ চেতনার জাগরণ ঘটান। আনন্দমঠের সন্তানদলের মুখ দিয়ে তিনি স্বাদেশিকতা ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবোধের তত্ত্ব প্রচার করেন।

(২) ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসেও তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের জাত্যভিমানকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

(৩) তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে ‘সীতারাম’, ‘রাজসিংহ’, ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমের চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা’, ‘কৃষ্ণচরিত’, ‘ভারত কলঙ্ক’, ‘বাঙালির বাহুবল’ প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বদেশভাবনার পরিচয় মেলে।

৩.১৩ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পরিষদ শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষার পরিকল্পনা, নীতি নির্ধারণ, এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য:

শিক্ষার মান উন্নয়ন করা, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রচার করা.

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা: সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল ঘোষ.

৩.১৪ ‘বিদ্যাসাগর সাট’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: বিদ্যাসাগর সাট বলতে বাংলা বর্ণ বিন্যাসের নতুন পদ্ধতিকে বোঝায়। এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি Wilkins ও পঞ্চানন কর্মকারের সহযোগিতায় এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

৩.১৫ বাংলা ছাপাখানার বিকাশে লাইনোটাইপ প্রবর্তনের গুরুত্ব কী?

উত্তর: বাংলা ছাপাখানার বিকাশে লাইনোটাইপ প্রবর্তনের গুরুত্ব হল, এটি বাংলা লিপির নান্দনিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। এছাড়াও, লাইনোটাইপের ব্যবহারে লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লাইনোটাইপ প্রবর্তনের গুরুত্ব:

১. লাইনোটাইপের ব্যবহারে বাংলা লিপির নান্দনিক সৌন্দর্য বাড়ে।

২. লিগাচারের ব্যবহারে শব্দ লেখার জন্য প্রয়োজনীয় অনুভূমিক স্থান কমে।

৩. বাংলা হরফে লাইনোটাইপের প্রবর্তন করেছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার।

৪. সুরেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন মুদ্রণ শিল্পের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব।

৫. তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

৩.১৬ গ্রামীণ শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসারে রবীন্দ্রনাথ-এর অবদান কীরূপ ছিল?

উত্তর: গ্রামীণ শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান ছিল, তিনি শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, ও ব্রহ্মচারী আশ্রম খুলেছিলেন। এছাড়াও, তিনি শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দের ক্ষেত্রে আগ্রহ বিকাশের জন্য বিনামূল্যে পছন্দ দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান:

তিনি শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাবোধের উন্মেষ সাধন করতে চেয়েছিলেন।

তিনি শিক্ষার জন্য স্বাধীনতার কারণকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন।

তিনি শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দের যে কোনও ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ বিকাশের জন্য বিনামূল্যে পছন্দ দেন।

বিভাগ-ঘ

৪. সাত যা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ২টি করে প্রশ্নসহ মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হতে)

উপবিভাগ ঘ.১

৪.১ উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে রাজা রাধাকান্ত দেব কীরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর: উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে রাজা রাধাকান্ত দেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন কাজ করেছিলেন।

ভূমিকা:

রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার একজন বিশিষ্ট পন্ডিত ও হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল নেতা. তিনি একদিকে ছিলেন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার প্রতীক, অপরদিকে ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সমর্থক. আসলে তিনি চেয়েছিলেন “প্রাচ্যবাদী শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশ”। এছাড়া তিনি ছিলেন নারী শিক্ষার অন্যতম সমর্থক এবং প্রচারক।

নারী শিক্ষার প্রসারে সাহায্য:

রাধাকান্ত দেব ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি নিজ পরিবারের মহিলাদের শিক্ষাদানের জন্য ইংরেজি শিক্ষিকা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলার প্রতিটি ঘরের মেয়েরা পড়াশোনা করে শিক্ষিত হয়ে উঠুক।

মিশনারিদের সাহায্য:

ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের উদ্যোগে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ‘ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি’ স্থাপিত হলে, রাধাকান্ত দেব সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন। এই স্কুলের ছাত্রীদের নিয়মিত পড়ানো এবং পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রাধাকান্তদের নিজের বাড়িতে ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেয়ার জন্য তিনি প্রতিবছর পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

উপসংহার:

ধর্মীয় রক্ষণশীলতা থাকার সত্ত্বেও নারী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাধাকান্ত দেবের কৃতিত্বকে কখনোই ছোট করে দেখা উচিত নয়। আসলে তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের সনাতন ঐতিহ্য কে অটুট রেখে এদেশের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়ন তথা প্রসার ঘটাতে।

৪.২ লর্ড মেকলেকে কি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক বলা যায়?

উত্তর: লর্ড টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকোলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক বলা যায়। তিনি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য মেকলে মিনিট নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি তৈরি করেছিলেন। এই মিনিটে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

ভূমিকা:

লর্ড মেকলে ছিলেন একজন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ, প্রাবন্ধিক এবং ১৮৩০-এর দশকে ভারতে ব্রিটিশ শিক্ষানীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি। তিনি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তবে তাকে পুরোপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক বলা যায় কি না, তা বোঝার জন্য তার অবদান এবং প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা দরকার।

মেকলে মিনিটস:

১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে তার “মিনিটস অন এডুকেশন” নামক প্রতিবেদনে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদান করেন। তিনি প্রস্তাব দেন, এদেশে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন করতে হবে।

পাশ্চাত্যবাদী মেকলের ধারণা:

লর্ড মেকলে ছিলেন উগ্র-পাশ্চাত্যবাদের সমর্থক। তিনি প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সবার জন্য কল্যাণকর মনে করতেন। তিনি বলেন প্রাচ্য শিক্ষা অবৈজ্ঞানিক, চেতনাহীন, নিকৃষ্ট, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপবিত্র। তাই তিনি ব্রিটিশ ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের কথা বলেছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার:

মেকলের প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, গণিত, এবং দর্শন বিষয়ে শিক্ষার সূচনা হয়, যা প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প হয়ে ওঠে।

ভারতীয়দের মধ্যে নতুন শ্রেণী তৈরি:

মেকলের শিক্ষা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর মধ্যে এমন একটা শ্রেণি তৈরি করা যারা রক্তে-মাংসে হবে ভারতীয় এবং রুচি, নীতি ,শিক্ষতে হবে ইংরেজ। এই নতুন শিক্ষিত শ্রেণীই ভবিষ্যতে ইংরেজ শাসনকে মজবুত করতে সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করতেন।

লর্ড ম্যাকাওলের অবদান:

তিনি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

তিনি মেকলে মিনিট নামে একটি নথি তৈরি করেন।

এই নথিতে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

এই নথি ভারতীয় শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সমালোচনা:

মেকলের শিক্ষানীতি অনুসরণ করে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ঐতি অবহেলা দেখা যায়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা:

মেকলে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার ধারণা প্রবর্তন করেন, যা আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলে।

এই কারণগুলো প্রমাণ করে যে, লর্ড মেকলে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন।

উপসংহার:

লর্ড মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার শিক্ষানীতির ফলে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটে। তবে তাকে সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার একমাত্র প্রবর্তক বলা যায় না, কারণ তার আগে থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা চলছিল।

৪.৩ ঔপনিবেশিক সরকার কী উদ্দেশ্যে অরণ্য আইন প্রণয়ন করেছিল?

উত্তর: প্রথমে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে এবং পরে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইংরেজ সরকার যে দুটি অরণ্য আইন প্রণয়ন করেছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা করা ও আধিপত্য স্থাপন করা ।

ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর সম্প্রসারণ এবং ভারতে রেলপথ বিস্তারের লক্ষ্যে কাঠের স্লিপার তৈরির জন্য ভারতে বনজ সম্পদের ওপর ঔপনিবেশিক সরকারের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল।

ভারতের সুবিস্তৃত বনাঞ্চলের জমিকে পরিষ্কার করে কৃষিযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্য যেমন ছিল তেমনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ঝুম চাষের পরিবর্তে স্থায়ী কৃষিকাজে অভ্যস্ত করে তোলার তাগিদ ছিল ।

ব্রিটিশ সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষিজমির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং বনজ সম্পদকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করে আয় ও মুনাফা বৃদ্ধি করা ।

এটাও ঠিক যে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বনভূমিকে সংরক্ষিত অরণ্য, সুরক্ষিত অরণ্য এবং গ্রামীণ (অশ্রেণিভুক্ত) অরণ্য এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করে বন সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিল । তবে ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও মুনাফা বজায় রাখতে গিয়ে অরণ্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার, জীবন ও জীবিকার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল এবং যার ফলে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ ।

৪.৪ নীল বিদ্রোহে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: নীল বিদ্রোহে সংবাদপত্রের ভূমিকা:

নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) ব্রিটিশ শাসিত ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। এই বিদ্রোহ কৃষকদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছিল। সংবাদপত্র নীল বিদ্রোহে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

নীল বিদ্রোহের সময়, ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকা নীলকরদের শোষণ প্রকাশ করেছিল। এই পত্রিকা কৃষকদের কারণকে রক্ষা করেছিল।

ভূমিকা:

নীল বিদ্রোহ ছিল বাংলার কৃষকদের ওপর নীলকর সাহেবদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত এক বিশাল কৃষক আন্দোলন। এই বিদ্রোহে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা বিদ্রোহের খবর প্রচার, কৃষকদের সংগ্রামে সহানুভূতি জোগানো এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে বিদ্রোহকে সফল করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

বিদ্রোহের সংবাদ প্রচার:

সংবাদপত্র বিদ্রোহের ঘটনা ও কৃষকদের ওপর ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ প্রচার করেছিল। যেমন, হিন্দু প্যাট্রিয়ট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা:

নীলকরদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব হয়েছিল ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকা। এই পত্রিকা নীল চাষীদের নানাভাবে সাহায্য ও নীলকরদের অত্যাচারের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করতো। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজে এবং সাংবাদিক নিয়োগ করে নীল চাষীদের দুর্দশার খবর সংগ্রহ করে এই পত্রিকায় ‘নীল জেলা’ নামক এক পাতায় তা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করতেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় লিখেন, বাংলার নীল চাষ একটি সংগঠিত জুয়োচুরি ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা মাত্র।

বস্তুত তার উদ্যোগেই নীল বিদ্রোহের খবরা খবর বাংলার শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকা:

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ যশোর ও নদিয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরে নীল চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে চাষীদের ওপর অত্যাচারের খবর সংগ্রহ করে বাংলার প্রথম ‘ফিল্ড জার্নালিস্ট’ নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা:

অক্ষয় কুমার দত্ত ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় নীল চাষ ও চাষীদের দুরবস্থা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ কৃষকদের দুরবস্থা ও নীলকরদের অত্যাচারের তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরে।

উপসংহার:

বিভিন্ন সংবাদপত্র ছাড়াও দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক ও কবি-লেখকদের রচনায় নীল চাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী জনসম্মুক্ষে উঠে আসে। বলা যায়-পত্রপত্রিকা, বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ও সহযোগিতা নীল বিদ্রোহকে ধর্মনিরপেক্ষ গণ বিদ্রোহে পরিণত করেছিলেন।

উপবিভাগ ঘ.২

৪.৫ জাতীয়তাবাদ প্রসারে হিন্দুমেলার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: জাতীয়তাবাদ প্রসারে হিন্দুমেলার ভূমিকা:

ভূমিকা:

ভারতে জাতীয়তাবাদের বীজ বপনের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এর মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো হিন্দু মেলা। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু এবং রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে কলকাতায় এই মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি “জাতীয় মেলা” নামেও পরিচিত। এই মেলার প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা এবং জাতীয় ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তোলা।

দেশপ্রেম জাগানো:

হিন্দু মেলা ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছিল। এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নয়, কোন বিশেষ সুধের জন্য নয়, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নয়, এটি স্বদেশের জন্য, ভারতের জন্য।

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রচার:

হিন্দুমেলার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, এবং ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হতো। এটি জনগণের মধ্যে আত্মপরিচয়ের অনুভূতি বাড়িয়ে তোলে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিরোধ:

প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য তুলে ধরে নবগোপাল মিত্র এ দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়। হিন্দু মেলার মধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত হিন্দু সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করার উদ্যোগ নেন।

সামাজিক ঐক্য গঠন:

হিন্দুমেলা বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করে জাতীয় ঐক্যের বোধ সৃষ্টি করে।

শক্তিশালী জাতি নির্মাণ:

মেলায় যুবকদের শারীরিকভাবে সক্ষম করে তোলার জন্য শারীরিক কসরতের বিভিন্ন কর্মসূচি ছিল। যাতে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔউপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে।

জাতীয়তা বোধের বিকাশ:

হিন্দু মেলার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সাধারণ মানুষ তাদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়। তারা কবি সাহিত্যিক চিন্তাবিদ শিল্পীদের অবদান সম্পর্কে সচেতন হয়। যা জাতীয়তা বোধের বিকাশে সাহায্য করেছিল। এমনকি হিন্দু মেলায় শিল্পী, লেখকদের পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উপসংহার:

হিন্দু মেলা ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক অগ্রণী প্রচেষ্টা। যদিও এটি একটি প্রাথমিক পর্যায়ের সংগঠন ছিল, তবে এটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করতে সফল হয়। দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ এবং জাতীয় ঐক্যের প্রচারে এর অবদান চিরস্মরণীয়।

৪.৬ ‘গোরা’ উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথের যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

ভূমিকা:

‘গোরা’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা, সমাজ সচেতনতা এবং জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এখানে তিনি ভারতীয় সমাজের ঐক্য এবং জাতীয় চেতনার উপর জোর দিয়েছেন।

প্রকৃত ভারতের রূপ:

গোরা উপন্যাসে, গোড়ার চোখে দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষের দুঃখ কষ্ট ধরা পড়েছে। অশিক্ষিত মানুষের প্রতি এদেশীয় ইংরেজি জানা তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্রবেশী মানুষের অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ তাকে গভীরভাবে আহত করেছে।

ধর্মীয় পরিচয় এর গুরুত্বহীনতা:

ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরাগী গোড়া ভারত বর্ষ ও ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পরে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং সে উপলব্ধি করে যে, ধর্মীয় পরিচয় সবচেয়ে বড় পরিচয় বা একমাত্র পরিচয় নয়।

ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা:

রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ বর্ণবৈষমের তীব্র নিন্দা করে। ব্রিটিশ বিরোধিতা ও স্বদেশ প্রেমের আদর্শ প্রচার করে। এছাড়া সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে, স্বদেশের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনাই হলো আসল কাজ।

দেশাত্মবোধের প্রচার:

গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন, ধর্মীয় সংকীর্ণতা জাতীয়তা বোধের পরিপন্থী। এর দ্বারা মানব গোষ্ঠী বা জাতির কোন মঙ্গলসাধন হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ গোড়ার মাধ্যমে বলেছিলেন “

আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাত আমার জাত। সকলের অন্ন আমার অন্ন।” গোরা তার জীবন শুরু করেছিলেন হিন্দুত্ব দিয়ে, শেষ করলেন বিশ্ব মানবতয়।

গোরার উদ্যোগ:

গোরার উপলব্ধিতে, শহরের শিক্ষিত মানুষের চেয়ে পল্লীগ্রামের মানুষ অনেক সহজ সরল। তবে যথাযথ শিক্ষার প্রসার না ঘটায় এদের মধ্যে অনেকেই কুসংস্কার আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এরা প্রয়োজনে মানুষকে বিপদে সহায়তা বা ভরসা দেয় না। বরং সামাজিক আচার বিচারের কথা বলে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করে। গোরা এরূপ সমাজের ওপর তীব্র আঘাত হেনে তাকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর প্রেম:

গোরা উপন্যাসের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সভ্যতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। তিনি ভারতকে একটি বহুত্ববাদী, উদার ও মানবতাবাদী জাতি হিসেবে কল্পনা করেন।

মানবতাবাদী জাতীয়তাবাদ:

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং সর্বজনীন কল্যাণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে গোরা নিজেকে হিন্দু বা ব্রাহ্ম নয়, বরং সারা ভারতের একজন সন্তান হিসেবে ঘোষণা করেন

উপসংহার:

‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কেবল একটি গল্পই লেখেননি; বরং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি সুষ্পষ্ট দর্শন এবং গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ একটি উদার ও মানবতাবাদী জাতীয়তাবাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন । এটি ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারকে অতিক্রম করে একটি বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ হলো সমস্ত বিভেদ ভুলে, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিতে একটি সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ ভারতের স্বপ্ন দেখা। ‘গোরা’ তাই শুধু সাহিত্য নয়, জাতীয়তাবাদের একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত।

৪.৭ ছাপাখানা বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে কীরূপ পরিবর্তন এনেছিল?

উত্তর: চলমান হরফের প্রচলন ও মুদ্রণ বিপ্লব সারাবিশ্বের জ্ঞানচর্চাকে উচ্চশ্রেণির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসারিত করেছিল। ভারত তথা বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক জাগরণ সর্বোপরি গণশিক্ষার প্রসারে ছাপাখানা ও ছাপাবই-এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকা:

ছাপাখানা শিশুশিক্ষার অগ্রগতিতেও সহায়তা করেছিল এবং ছাপাখানা বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে একটি বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছিল। মূলত, এটি জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল।

মদমোহন তর্কালংকার-এর ‘শিশুশিক্ষা’, বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’, রামসুন্দর বসাকের ‘বাল্যশিক্ষা’, প্রাণলাল চক্রবর্তীর ‘অঙ্কবোধ’, গোবিন্দ প্রসাদ দাসের ‘ব্যাকরণসার’, আনন্দকিশোর সেনের ‘অর্থের সার্থকতা’ বাল্য ও শিশুশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সস্তায় বই মুদ্রণ:

রেভারেন্ড জেমস লঙ-এর মতে, মূদ্রণ ও শিক্ষার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে মূদ্রিত পুস্তকের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিক্ষাদান উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর প্রচুর ছাপাবই বাজারে আসে। ছাপা বইপত্রগুলির দাম সস্তা হওয়ায় সেগুলি আপামর মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়। ছাপাখানার মাধ্যমে বই কম খরচে ও দ্রুত মুদ্রণ সম্ভব হয়, যা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসে।

শিক্ষার প্রসার:

শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারি উইলিয়াম কেরি ১৮০০ খ্রীঃ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপন করলে এদেশের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যায়। এখান থেকে বাংলা, হিন্দি, অসমিয়া, ওড়িয়া, মারাঠি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত সহ বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ, হিতোপদেশ, বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রভৃতি এখান থেকে ছাপা হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম ও নীতি বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ঘটে।

ছাপাখানা শিক্ষার প্রসারে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল, যা বাংলার নবজাগরণের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

জনশিক্ষার প্রসার:

কলকাতায় বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে বহু বাংলা অনুবাদ ও বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ হতে থাকে। ১৮০১-৩২ এর মধ্যে বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে ৪০টি ভাষায় ২ লক্ষেরও বেশি বই ছাপা হয়। এই সময় থেকে শ্রীরামপুর ছাপাখানার মার্শম্যান সম্পাদিত মাসিক ‘দিগদর্শন’ এবং সাপ্তাহিক ‘সমাচার দর্পণ’; কলকাতা থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘বেঙ্গল গেজেট’, রামমোহন রায় সম্পাদিত ‘সংবাদ কৌমুদী’ সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশের ফলে জনশিক্ষার প্রসার ঘটে।

৪.৮ বাংলায় ছাপাখানার বিকাশে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য বাংলা মুদ্রণ শিল্পে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম ছবিসহ বই এবং প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নিজের মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে বাংলা মুদ্রণ শিল্পকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

ভূমিকা:

গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন একজন সৃজনশীল প্রকাশক, সম্পাদক এবং লেখক। তাঁর প্রচেষ্টা বাংলা ভাষার পাঠ্যপুস্তক, ধর্মগ্রন্থ এবং সাহিত্য রচনার প্রসারে বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সময়ে যখন মুদ্রণ শিল্প ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছিল, তখন গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য তাঁর উদ্যোগে বাংলার মুদ্রণ ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

প্রারম্ভিক জীবন:

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য একজন উদ্যোগী বাঙালি ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে কাজ করে কম্পোজিটর হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে নিজের প্রচেষ্টায় কলকাতায় চলে এসে তিনি বাংলা বই মুদ্রণ ও বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করেন।

সচিত্র বই:

গঙ্গাকিশোর কলকাতার ফেরিস কোম্পানির মুদ্রাকর হিসেবে যোগ দিয়ে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যটি প্রথম ছবিসহ মুদ্রণ করেন। এই গ্রন্থটি হল বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। বইটিতে ছ’খানা ছবি আছে, যা অঙ্কন করেছিলেন শিল্পী রামচাঁদ রায়। এই বইটি বাংলা মুদ্রণ শিল্পের একটি মাইলফলক।

বাংলা সংবাদপত্রের জন্ম:

গঙ্গাকিশোর বন্ধু হরচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় প্রথম বাংলা ভাষায় ‘বাঙ্গাল গেজেট’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অনেকে এই পত্রিকাটিকে বাংলায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র বলে মনে করেন। এটি বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বইয়ের ব্যবসায় অবদান:

গঙ্গাকিশোর বইয়ের ব্যবসায় জড়িত ছিলেন এবং বিশেষ অর্থলাভ করেছিলেন তার রচিত, সংকলিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ-‘এ গ্রামার ইন ইংলিশ এন্ড বেঙ্গলী’ (১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ), ‘দায়ভাগ’ (১৮১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দ), ‘দ্রব্যগুন’ (১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ), ‘গণিত নামতা ব্যাকরণ লিখিবার আদর্শ’, ‘গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী’, ‘লক্ষ্মীচরিত’, ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ ইত্যাদি। তিনি বাংলা বইয়ের প্রচার ও বিক্রয়ের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন:

পুস্তক বিক্রেতা হিসেবে সফল হওয়ার পর গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য নিজ কাজের সুবিধার জন্য ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার চোরাবাগানে ‘বাঙ্গাল গেজেট প্রেস’ নামে একটি মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল বাঙালি মালিকানায় প্রথম ছাপাখানা। এটি বাংলা মুদ্রণ শিল্পের স্বাধীনতা ও বিকাশের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ ছিল।

উপসংহার:

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তিনি বাংলা মুদ্রণ শিল্পের প্রারম্ভিক যুগে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন। বিভিন্ন বই প্রকাশের মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষার সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং মুদ্রণ শিল্পকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর উদ্যোগ এবং অবদানের ফলেই বাংলা মুদ্রণ শিল্প উনিশ শতকের গোড়ায় একটি শক্তিশালী ভিত্তি পায়।

বিভাগ-ঙ

৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫.১ উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মসংস্কার আন্দোলনে রামকৃয়দেবের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর: আধুনিক ভারতের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ)। সামাজিক গোঁড়ামি ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ জাতীয় জীবনে এক বড় প্রাপ্তি।

যত মত, তত পথ

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় আদর্শের মূল কথা ছিল সর্বধর্ম সমন্বয়। তিনি সকল ধর্মের সুসম্পর্কের বা সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করে বলেন যে, সাধনার সব পথই সত্য ও সঠিক, অর্থাৎ “যত মত, তত পথ”। তার মতে বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান প্রভৃতি সব ধর্মের সাধনার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরলাভ করা যায়।

সরল পদ্ধতির:

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরলাভের জন্য বিশেষ কোন আচার-আচরণ, যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজন নেই বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ঈশ্বরলাভের জন্য পান্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র-তন্ত্র, জপ-তপ, সংসার ত্যাগ, শুচিতা এসব কোন কিছুর দরকার নেই। কেবল আন্তরিকভাবে ভক্তির সাথে যে কেউ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে। এই বক্তব্য দিয়ে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরলাভের জন্য এক সহজ সরল পদ্ধতির কথা বলেন।

জীবসেবার আদর্শ প্রচার

জীবসেবার আদর্শ প্রচার করে রামকৃষ্ণ সর্বধর্মের আদর্শকে মজুবত করেন। রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ নির্বিকল্প সমাধির প্রার্থনা করলে রামকৃষ্ণ তাঁকে বোঝান — নিজের মুক্তি বড় কথা নয়, জীবের সেবাই বড় কথা।

ধর্মীয় সংকীর্ণতা:

ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও কোলাহলের দিনে রামকৃষ্ণ মানবমহিমার জয়গান করেন। মানুষের মহত্বে বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ মনে করতেন – প্রত্যেক মানুষই অনন্ত শক্তির আধার, তা সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। তিনি আরো বলেন চৈতন্যের পথে অগ্রসর হওয়াই মানুষের ধর্ম। পাপী, তাপী, নাস্তিক, মদ্যপ, দুষ্কৃতকারী, পন্ডিত, মূর্খ – সবাই চৈতন্যের পথে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক মানুষই মুক্ত, ঈশ্বরের সন্তান, রাজা-অধিরাজের পুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ী আদর্শ প্রচারের ফলে সমাজে জাত-পাতের বেড়া ভেঙে যায়, ধর্মীয় ভেদাভেদ অনেকটা হ্রাস পায়।

নারীমুক্তি:

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নারী হল সাক্ষাৎ জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নারীমুক্তির আদর্শকে তিনি পূর্ণতার পথে এগিয়ে দেন। নারী জাতির দুর্দশামোচন ও সেই কাজে নারীরই নেতৃত্বকে স্বীকৃতি জানিয়ে নারীর মহিমাকে তিনি আরও উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

উপসংহার:

শ্রীরামকৃষ্ণসকল ধর্মের সুসম্পর্কের বা সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করে তিনি বলতেন যে, “সব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা এরূপ বোধ না হয়, বিদ্বেষভাব না হয়।”

৫.২ সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী ছিল? এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হল কেন?

উত্তর: সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য-

মুঘল আমলের ইতিহাস গ্রন্থ ‘দবিস্তান’ বা গুলাম হুসেন রচিত ‘সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন’ থেকে জানা যায়— অষ্টাদশ বা তার আগে উত্তর ভারতের দশনামী সন্ন্যাসী, শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত নাগা, মারাঠা সম্প্রদায়ভুক্ত গোঁসাইরা বা বেশরা সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত মাদারি ফকিররা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াত এবং ফেরার পথে স্থানীয় জমিদার ও ভূস্বামীদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করত।

এই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা ও বিহারে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং কৃষিকাজ ও সিল্ক, মশলা প্রভৃতির ব্যবসাকে তারা পেশা হিসেবে বেছে নেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস এর সময়ে নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় এরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ সহ সরকারের শাসন ও শোষণের শিকারে পরিণত হয় এবং প্রতিবাদে তারা বিদ্রোহে নামে।

১. কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ খ্রি. সংঘটিত প্রথম কৃষক বিদ্রোহ ঐতিহাসিকভাবে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল ঔপনিবেশিক আমলে সংগঠিত প্রথম কৃষক বিদ্রোহ, প্রায় ৩৭ বছর (১৭৬৩ খ্রি.- ১৮০০ খ্রিঃ) ধরে চলেছিল এই বিদ্রোহ, যার নজির ঔপনিবেশিক আমলে কোন কৃষক বিদ্রোহে লক্ষ্য করা যায়নি।

২. হিন্দু-মুসলিম সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে শামিল হয়েছিল এই বিদ্রোহে, তাদের লক্ষ্য ছিল কোম্পানি শাসনের হাত থেকে মুক্তি, যেজন্য সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহকে অনেকে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম বলেছেন।

৩. অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের আন্দোলন এবং বিদ্রোহগুলির মধ্যে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান, প্রথম গেরিলা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল এই বিদ্রোহে। পরবর্তীকালে সংঘটিত সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রদূত বলা যায় এই বিদ্রোহকে।

৪. স্থানীয় গণ্ডি অতিক্রম করে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ বৃহৎ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, রামপুর থেকে বোলপুর এবং ঢাকা থেকে রংপুর পর্যন্ত এই বিদ্রোহ প্রসারিত হয়েছিল, ফলে সেই অর্থে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহকে ‘গণ বিদ্রোহ’ বলা যায়।

সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার কারণ:

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রভাবিত করেছিল সাহিত্যিকদের, যার প্রভাব পরবর্তীকালে ‘আনন্দমঠ’ ও ‘দেবী চৌধুরানী’ উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। আনন্দমঠ পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে মূল প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা এই বিদ্রোহ বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়-

১. ইংরেজ সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের নেতাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাব, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব বিদ্রোহকে ব্যর্থ করেছিল।

২. ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা বিদ্রোহীদের দুর্বল করেছিল।

৩. বিদ্রোহের শেষদিকে নেতৃত্বের প্রশ্নে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও ঐক্যহীনতা বিদ্রোহের লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল।

৪. গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বিদ্রোহ দমনের জন্য তার সেরা লোক পাঠিয়েছিলেন।

৫.৩ হ্যালহেডের ‘এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? বাংলা ছাপাখানার বিকাশে চার্লস উইলকিনস-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: বাংলা ছাপাখানার বিকাশে ইংরেজ মুদ্রাকর স্যার চার্লস উইলকিন্সের (১৭৪৯-১৮৩৬) ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে বাংলা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত বই হল ১৭৭৮ খ্রি. হুগলির অ্যানড্রুজের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড এর লেখা ‘এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’ বাংলাভাষায় প্রকাশিত এই গ্রন্থটি ছাপাবইয়ের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে।

এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’ গ্রন্থটি ইংরাজি ভাষায় লেখা হলেও এর পাতায় পাতায় বাক্যাংশ, শ্লোক সহ পদ্যাংশ প্রভৃতি ছাপা হয়েছিল বাংলা হরফে, স্থান পেয়েছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর থেকে উদ্ধৃতি। ফলে এই গ্রন্থে বাংলা হরফের ব্যবহার বাংলা ছাপাবইয়ের ইতিহাসে অভিনব।

এছাড়াও হ্যালহেড রচিত এই গ্রন্থে প্রথম বিচল / সঞ্চলিত হরফ ব্যবহৃত হয়, যা ছিল বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে নতুন সংযোজন ও নতুন যুগের সূচনা। এই প্রথম কোন বাংলা গ্রন্থ সরকারি খরচ ও উদ্যোগে, ওয়ারেন হেস্টিংসের তৎপরতায় ছাপানো হয় এবং যার ছাপানোর কাগজ আনা হয় বিলেত থেকে জাহাজে করে

বাংলা ছাপাখানার বিকাশে চার্লস উইলকিনস-এর ভূমিকা

ভূমিকা: চার্লস উইলকিনস ছিলেন বাংলা মুদ্রণ শিল্পের জনক। তিনি বিলেত থেকে বাংলা অক্ষর তৈরির কৌশল রপ্ত করেছিলেন। তিনিই ধাতু নির্মিত সঞ্চলনযোগ্য বাংলা হরফের প্রথম সৃষ্টিকর্তা।

ছাপানোর কাজে দায়িত্ব গ্ৰহণ:

ইংরেজ সরকার রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে হ্যালহেড রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্ৰন্থটি ছাপানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করে। এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সিভিলিয়ান এবং বিশিষ্ট বাংলা ও সংস্কৃত পণ্ডিত চার্লস উইলকিনসকে দায়িত্ব দেন।

পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্য গ্ৰহণ:

চার্লস উইলকিনস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্য নিয়ে ছেনি কাটা বাংলা হরফ তৈরি করে অ্যান্ড্রুজের ছাপাখানা থেকে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ‘গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’ গ্ৰন্থটি প্রকাশ করেন।

বহুমুখী প্রতিভা:

হ্যালহেড তার গ্ৰন্থের ভুমিকায় উইলকিনসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হ্যালহেডের ভাষ্যমতে এই গ্ৰন্থটি প্রকাশনায় উইলকিনস ধাতুবিদ্যা বিশারদের নানাবিধ কাজ, যেমন – নকশা খোদাইকারক, মুদ্রাক্ষর ঢালাইকর ও মুদ্রাকরের কাজের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন।

উপসংহার:

চার্লস উইলকিনসের দক্ষতা ও নিপুণতায় বাংলা ভাষায় প্রথম বই প্রকাশিত হয়। চার্লস উইলকিনস বাংলা ও ফারসি ভাষায় মুদ্রণের জন্য ছাপাখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে মুদ্রণ ও পুস্তক প্রকাশে এক বিপ্লব সাধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি আরও বিভিন্ন বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তরও পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথেই থাকুন।

Please