আপনি কি মাধ্যমিকের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজছেন? এই আর্টিকেলে আপনি পাবেন ২০২৩ সালের মাধ্যমিক ইতিহাস প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর।

নিচে ২০২৩ সালের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি উত্তর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আগের বছরের প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

MadhyamikQuestionPapers.com ২০১৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং উত্তর বিনামূল্যে আপলোড করেছে।

Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers

View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers

যদি দ্রুত প্রশ্ন ও তার উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] এই চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents এ ক্রমানুসারে দেওয়া আছে। যে প্রশ্নের ওপর ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে চলে যেতে পারবেন।

Table of Contents

Toggleবিভাগ-ক

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

১.১ র্যাচেল কারসন যুক্ত ছিলেন —

(ক) আঞ্চলিক ইতিহাসে

(খ) নারীর ইতিহাসে

(গ) পরিবেশের ইতিহাসে

(ঘ) শহরের ইতিহাসে

উত্তর: (গ) পরিবেশের ইতিহাসে

১.২ বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন —

(ক) তিন বছর

(খ) চার বছর

(গ) দশ বছর

(ঘ) বারো বছর

উত্তর: (খ) চার বছর

১.৩ রামমোহন রায় অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন —

(ক) ১৮২১ খ্রি.

(খ) ১৮২৩ খ্রি.

(গ) ১৮১৫ খ্রি.

(ঘ) ১৮২৬ খ্রি

উত্তর: (গ) ১৮১৫ খ্রি.

১.৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপক ছিলেন —

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(খ) বিদ্যাসাগর

(গ) আনন্দমোহন বসু

(ঘ) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

উত্তর: (ঘ) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১.৫ ‘রেনেসাঁস’ শব্দটি হল একটি —

(ক) ইংরেজি শব্দ

(খ) ফরাসি শব্দ

(গ) ইতালীয় শব্দ

(ঘ) লাতিন শব্দ

উত্তর: (খ) ফরাসি শব্দ

১.৬ ‘জঙ্গলমহল’ নামে একটি পৃথক জেলা গঠন করা হয়েছিল —

(ক) সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে

(খ) কোল বিদ্রোহের পরে

(গ) চুয়াড় বিদ্রোহের পরে

(ঘ) মুন্ডা বিদ্রোহের পরে

উত্তর: (গ) চুয়াড় বিদ্রোহের পরে

১.৭ ভারতের রাজকীয় বনবিভাগের প্রথম ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন —

(ক) জোহান ক্রুগার

(খ) এলিয়াস ফিসার

(গ) ডেইট্রিক ব্রানডিস

(ঘ) ফ্রেডারিক হফম্যান

উত্তর: (গ) ডেইট্রিক ব্রানডিস

১.৮ মহাবিদ্রোহকে (১৮৫৭) যে ব্রিটিশ লেখক ‘সিপাহি বিদ্রোহ’ আখ্যা দিয়েছেন —

(ক) চার্লস রেকস্

(খ) নর্টন

(গ) ম্যালেসন

(ঘ) ডিসরেলি

উত্তর: (ক) চার্লস রেকস্

১.৯ চৈত্রমেলা, ‘হিন্দুমেলা’ রূপে পরিচিত হয় —

(ক) ১৮৬৭ খ্রি থেকে

(খ) ১৮৭০ খ্রি থেকে

(গ) ১৮৭২ খ্রি থেকে

(ঘ) ১৮৭৫ খ্রি থেকে

উত্তর: (ক) ১৮৬৭ খ্রি থেকে

১.১০ ভারতসভার প্রথম সভাপতি ছিলেন —

(ক) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ) আনন্দমোহন বসু

(গ) রেভা: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী

উত্তর: (গ) রেভা: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১.১১ বাংলা পুস্তক ব্যবসায়ের পথিকৃৎ ছিলেন —

(ক) উইলিয়ম কেরি

(খ) রামমোহন রায়

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(ঘ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

উত্তর: (ঘ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

১.১২ বাংলা লাইনোটাইপ প্রবর্তিত হয় —

(ক) ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে

(খ) ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে

(ঘ) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর: (ঘ) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে

১.১৩ ‘দেশপ্রাণ’ নামে পরিচিত ছিলেন —

(ক) অশ্বিনীকুমার দত্ত

(খ) সতীশচন্দ্র সামন্ত

(গ) যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

(ঘ) বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

উত্তর: (ঘ) বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

১.১৪ ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন ছিল —

(ক) গিরনি কামগড় ইউনিয়ন

(খ) মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন

(গ) ইন্ডিয়ান মিল হ্যান্ডস ইউনিয়ন

(ঘ) সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

উত্তর: (খ) মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন

১.১৫ কৃষক-প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন —

(ক) বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

(খ) প্রফুল্লচন্দ্র সেন

(গ) বাবা রামচন্দ্র

(ঘ) ফজলুল হক

উত্তর: (ঘ) ফজলুল হক

১.১৬ ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’ রচনা করেন —

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) রজনীকান্ত সেন

(ঘ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

উত্তর: (ঘ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১.১৭ নারী কর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন —

(ক) উর্মিলা দেবী

(খ) বাসন্তী দেবী

(গ) সরলাদেবী চৌধুরানি

(ঘ) সুনীতি দেবী

উত্তর: (ক) উর্মিলা দেবী

১.১৮ এজাভা সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন —

(ক) রামস্বামী নাইকার

(খ) ত্যাগরাজা চেট্টি

(গ) নারায়ণ গুরু

(ঘ) ভীমরাও আম্বেদকর

উত্তর: (গ) নারায়ণ গুরু

১.১৯ ভাষাভিত্তিক পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল —

(ক) ১৯৪৭ খ্রি

(খ) ১৯৫০ খ্রি

(গ) ১৯৫৩ খ্রি

(ঘ) ১৯৫৬ খ্রি

উত্তর: (গ) ১৯৫৩ খ্রি

১.২০ পুরুলিয়া জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় —

(ক) ১৯৫০ খ্রি

(খ) ১৯৫২ খ্রি

(গ) ১৯৫৬ খ্রি

(ঘ) ১৯৬০ খ্রি

উত্তর: (গ) ১৯৫৬ খ্রি

বিভাগ-খ

২. যে-কোনো ষোলোটি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

উপবিভাগ ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও:

২.১.১ ভারতে কোন্ বছর রেলপথ প্রবর্তিত হয়?

উত্তর: ভারতে রেলপথ প্রবর্তিত হয় ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে।

২.১.২ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকাটি কোথা থেকে প্রকাশিত হত?

উত্তর: গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকাটি কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত।

২.১.৩ বেঙ্গাল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট-এর প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

উত্তর: বেঙ্গাল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট-এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন প্রমথনাথ বসু।

২.১.৪ ‘গান্ধিবুড়ি’ নামে কে পরিচিত ছিলেন।

উত্তর: ‘গান্ধিবুড়ি’ নামে মাতঙ্গিনী হাজরা পরিচিত ছিলেন।

উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:

২.২.১ বিপিনচন্দ্র পালের জীবনীগ্রন্থের নাম ‘সত্তর বৎসর’।

উত্তর: ঠিক

২.২.২ প্রথম ভারতীয় শবব্যবচ্ছেদকারী ছিলেন মধুসূদন দত্ত।

উত্তর: ভুল

২.২.৩ ড. অনিল শীল আঠারো শতককে ‘সভাসমিতির যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন।

উত্তর: ভুল

২.২.৪ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী।

উত্তর: ভুল

উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ সিভি রমন | (১) সিন্ধুপ্রদেশ |

| ২.৩.২ বাবা রামচন্দ্র | (২) বোম্বাই |

| ২.৩.৩ উষাবেন মেহতা | (৩) কলকাতা |

| ২.৩.৪ হেমু কালানি | (৪) উত্তরপ্রদেশ |

উত্তর:

| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ সিভি রমন | (৩) কলকাতা |

| ২.৩.২ বাবা রামচন্দ্র | (৪) উত্তরপ্রদেশ |

| ২.৩.৩ উষাবেন মেহতা | (২) বোম্বাই |

| ২.৩.৪ হেমু কালানি | (১) সিন্ধুপ্রদেশ |

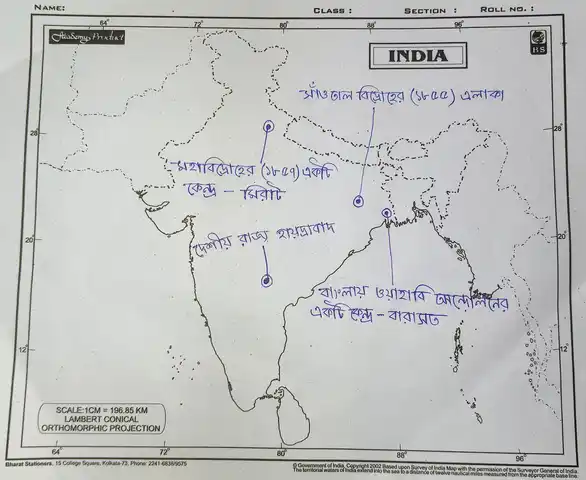

উপবিভাগ ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নামাঙ্কিত করো:

২.৪.১ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) একটি কেন্দ্র – মিরাট

২.৪.২ সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) এলাকা

২.৪.৩ বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের একটি কেন্দ্র – বারাসত

২.৪.৪ দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদ

উত্তর:

উপবিভাগ ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:

২.৫.১ বিবৃতি: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং এটি ব্রাহ্ম আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ব্যাখ্যা ১: তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ২: তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সাফল্যজনকভাবে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ৩। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার করেন এবং নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার করেন এবং নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।

২.৫.২ বিবৃতি: ভারতের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার অরণ্য আইন প্রবর্তন করেছিল।

ব্যাখ্যা ১: ব্রিটিশ সরকারের অরণ্য আইন প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ব্যাখ্যা ২: ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল অরণ্যবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।

ব্যাখ্যা ৩: ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থে অরণ্য সম্পদ ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থে অরণ্য সম্পদ ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

২.৫.৩ বিবৃতি গান্ধিজি কখনোই শ্রমজীবীদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাননি।

ব্যাখ্যা ১: গান্ধিজি ছিলেন মিল-মালিকশ্রেণির প্রতিনিধি।

ব্যাখ্যা ২: গান্ধিজি পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ৩: গান্ধিজি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ২: গান্ধিজি পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিলেন।

২.৫.৪ বিবৃতি: ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মোপালা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

ব্যাখ্যা ১: এটি ছিল কৃষকদের একটি জঙ্গি আন্দোলন।

ব্যাখ্যা ২: এটি ছিল একটি উপজাতীয় বিদ্রোহ।

ব্যাখ্যা ৩: এটি ছিল শিল্প-শ্রমিকদের একটি অভ্যুত্থান।

উত্তর: ব্যাখ্যা ১: এটি ছিল কৃষকদের একটি জঙ্গি আন্দোলন।

বিভাগ-গ

৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে-কোনো ১১টি)

৩.১ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর: খেলা নিয়ে নানা সময়ে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটেছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ফুটবল খেলায় বাংলার মোহনবাগান ক্লাব ইংরেজ ক্লাবকে খালি পায়ে ঠেলে হারিয়ে দিয়ে আইএফএ শিল্ড জয় করে, যা জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে কেবল মূর্ত প্রতীক নয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় এই বিজয় ছিল দেশ বিজয়ের মত।

৩.২ ‘সরকারি নথিপত্র’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী, সেনাপতি, সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সমকালীন বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ঘটনা সম্পর্কে যে তথ্যাদি লিখে গিয়েছেন সেই সবই সরকারি নথিপত্রের বিবরণ নামে পরিচিত।

৩.৩ কাদম্বিনী (বসু) গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণীয় কেন?

উত্তর: কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলী ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক যিনি ডাক্তারি শাস্ত্রের একাধিক বিদেশি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি এবং চন্দ্রমুখী বসু একই সাথে ভারত তথা সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ছিলেন।

৩.৪ কোম্পানির শিক্ষাক্ষেত্রে চুঁইয়ে পড়া নীতি’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সমাজের উচ্চবর্গের কিছু মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজের নিচের স্তরে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়বে। ফলে সমাজের নীচের স্তরের মানুষরাও শিক্ষিত হবে। একইভাবে তারা আবার তাদের আরও নিম্নের অংশের মানুষকে শিক্ষিত করবে। মেকলের এই নীতি কে ডাউনওয়ার্ড ফিলট্রেশন থিওরি বা চুইয়ে পড়া নীতি বলে।

৩.৫ দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি কেন গড়ে তোলা হয়েছিল?

উত্তর: কোল উপজাতিদের জন্য একটি পৃথক ভূখণ্ড নির্দিষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি গড়ে তোলে। এখানে ব্রিটিশ আইন কানুনের পরিবর্তে কোলদের নিজস্ব আইন কানুন চালু করা হয়।

৩.৬ ফরাজি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কী?

উত্তর: ফরাজি আন্দোলন পূর্ব বাংলার একটি সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ ছিল। ইংরেজ সরকার, নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি আন্দোলনকারীদের ছিল না। সংকীর্ণ ধর্মীয় চেতনার ওপর ভিত্তি করে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ এর বিরোধী ছিল। ফলে এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

৩.৭ মহারানির ঘোষণাপত্রের (১৮৫৮) প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর: ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মহারানির ঘোষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটান এবং ভারতীয়দের নিজ শাসনাধীনে এনে তাদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দান। তবে এই সবই ছিল রাজনৈতিক চমক মাত্র। এর ফলে ভারতীয়রা প্রকৃতভাবে লাভবান হয় নি।

৩.৮ জমিদার সভা ও ভারতসভার মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

উত্তর: জমিদার সভা ও ভারতসভার মধ্যে দুটি মৌলিক পার্থক্য হল (১) জমিদার সভা ছিল মূলত জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীদের সংগঠন। অন্যদিকে, ভারতসভা সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে গণসংগঠন গড়ে তুলেছিল। (২) জমিদার সভার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। অন্যদিকে, ভারতসভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের সার্বিক কল্যাণসাধন ও স্বার্থরক্ষা।

৩.৯ ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার স্মরণীয় কেন?

উত্তর: ড. মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। তিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই কলকাতার বৌবাজার স্ট্রিটে ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স’ বা আই এ সি এস প্রতিষ্ঠা করেন।

৩.১০ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ছাপাখানার বিকাশের প্রভাব কতটা?

উত্তর: বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ছাপাখানার বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষ করা যায়। ছাপাখানার বিকাশের ফলে বাংলায় গণশিক্ষার প্রসার শুরু হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সস্তায় বইপত্র শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছোতে থাকে। সাধারণ মানুষ সুলভে বইপত্র থেকে বিভিন্ন জ্ঞান আহরণের সুযোগ পায়। বইয়ের ব্যাবসার নতুন বাজার গড়ে ওঠে।

৩.১১ আল্লুরি সীতারাম রাজু কে ছিলেন?

উত্তর: আল্লুরি সীতারাম রাজু ছিলেন উনিশ শতকের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গেরিলা প্রতিরোধ শৈলী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯২২ সালে শুরু হওয়া রাম্পা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

৩.১২ ‘মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা’টি কী?

উত্তর: ভারতে বামপন্থী ও শ্রমিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মুজাফফর আহমেদ, এস এ ডাঙ্গে, পি সি যোশী সহ মোট ৩৩ জন বামপন্থী শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করে এক মামলা শুরু করে। এটি মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। ১৯৩৩ সালে মামলার রায়ে বিভিন্ন বন্দির বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

৩.১৩ দীপালি সংঘ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার সাধন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য নারীদের প্রস্তুত করা।

৩.১৪ গুরুচাঁদ ঠাকুর স্মরণীয় কেন?

উত্তর: গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন একজন বাঙালি সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী। তিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, দলিত হিন্দুদের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের পথিকৃৎ।

৩.১৫ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতার দাবিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন কেন?

উত্তর: ভারতের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত কোনো দেশীয় রাজ্য স্বাধীন থাকলে তা স্বাধীন ভারতের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপদজনক হবে। তাই সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতার দাবিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন।

৩.১৬ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৩) কেন গঠিত হয়েছিল?

উত্তর: প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যে ফজল আলির নেতৃত্বে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়। —

- রাজ্য পুনর্গঠন করা হবে কি না বা হলেও এর ভিত্তি কী হবে তা ঠিক করা।

- রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য পনর্গঠনের সপারিশ করা।

বিভাগ- ঘ

৪. সাত বা আটটি বাক্যে যে-কোনো ছটি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উপরিভাগ থেকে অন্তত একটি করে প্রশ্নের উত্তর দাও)

উপবিভাগ ঘ.১

৪.১ উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে রামমোহন রায়ের ভূমিকার মূল্যায়ন করো।

উত্তর:

ভূমিকা: উনিশ শতকে বাংলায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই নতুন ভারত গড়ে উঠবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার: পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে রামমোহন পাশ্চাত্য দর্শন, গণিত, রসায়ন, অস্থিবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ব্যাপক প্রচার চালান।

ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজারামমোহন রায় নিজ উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সরকারি সহযোগিতার জন্য আবেদন: ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে এক চিঠিতে শিক্ষাখাতে ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রদত্ত এক লক্ষ টাকা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে ব্যবহারের জন্য আবেদন জানান।

বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা: কুসংস্কার দূর করে পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের ধারণা প্রসারের উদ্দেশ্যে রামমোহন ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়াও ডেভিড হেয়ার আলেকজান্ডার দ্য প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থকদের তিনি নানাভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। এভাবে তিনি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৪.২ ধর্মসংস্কার আন্দোলনরূপে ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল্যায়ন করো।

উত্তর:

ভূমিকা:

ধর্মীয় গোড়ামী ও সামাজিক কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সভার কার্যভার গ্রহণ করেন। এরপর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের যোগ দিলে ব্রাহ্ম আন্দোলনে নতুন গতি আসে এবং ধর্ম সংস্কার আন্দোলনরূপে ব্রাহ্ম আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বেদান্তের আদর্শ:

রামমোহন রায়ের ধর্ম সাধনার মূল ভিত্তি ছিল বেদান্ত। তিনি বেদান্তের আদর্শ অনুসারে একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, অন্যদিকে তেমনি খ্রিস্টান মিশনারীদের আক্রমণের হাত থেকেও হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেন।

একেশ্বরবাদ প্রচার:

ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং পৌতলিকতাবাদের বিরোধী ছিলেন। রামমোহন রায় বলেন, একেশ্বরবাদই হল সকল ধর্মের মূল কথা এবং হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে উল্লেখিত নিরাকার ব্রম্ভের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এজন্য তিনি ‘তুহাফৎ-উল-মুয়াহিদ্দিন বা একেশ্বরবাদীদের প্রতি’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি বলেন, বেদ ও উপনিষদে পৌত্তলিকতা, পুরোহিত তন্ত্র ও বহু দেবতাদের উল্লেখ নেই। এই সমস্ত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের দ্বারা তিনি তার মতবাদ প্রচার করেন।

আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা:

কলকাতার উদারপন্থী শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু ধর্মের পৌতলিকতা, জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এই সভা মুখ খুলেছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু প্রমুখ ছিলেন আত্মীয় সভার উল্লেখযোগ্য সদস্য।

ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা:

রামমোহন রায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে, একেশ্বরবাদী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন-যা ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ছিল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা।

উপসংহার:

সব শেষে বলা যায়, শুধু ধর্ম সংস্কার আন্দোলনরূপে ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে পাশাপাশি সামগ্রিক রূপে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক জাগরণেও ব্রাহ্ম আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

উপবিভাগ ঘ.২

৪.৩ ‘বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও বিপ্লব’-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও বিপ্লব- এই তিনের-ই আলাদা আলাদা অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। মানুষ যখন কোনো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করে অথবা তাদের স্বার্থ বিরোধী কোনো ব্যবস্থা পছন্দ না করে, তখন বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের আকারে তাদের প্রতি ক্ষোভ ও প্রতিবাদে শামিল হয়।

বিদ্রোহ: কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে, নির্দিষ্ট কিছু মানুষ যখন নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে অসংগঠিত বা সুসংগঠিতভাবে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তখন তাকে বিদ্রোহ বলে। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে রংপুর বিদ্রোহ, পাবনা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি হল বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

অভ্যুত্থান: কোনো দেশ বা সমাজে কিংবা প্রশাসনে কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজ গোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ যখন একই জাতীয় স্বার্থে প্রতিবাদে শামিল হয়ে নিজেদের নেতা বা প্রভুদের বিরুদ্ধে তাদের অধীনস্থ মানুষ সংগ্রাম করে তখন তাকে ‘অভ্যুত্থান’ বলে। ১৮৫৭ সালে ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একাংশের উদ্যোগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহ এবং ১৯৪৬ সালে ভারতের ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সেনাদের একাংশের নেতৃত্বে নৌবিদ্রোহ হল অভুত্থানের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

বিপ্লব: ‘বিপ্লব’ কথার অর্থ হল কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার দ্রুত, ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তন। যখন একটি দেশ বা জাতির প্রায় সমগ্র অংশ আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বদল ঘটানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের নিয়োজিত করে তখন তাকে ‘বিপ্লব’ বলা হয়। বিপ্লবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল- অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব এবং ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব। শিল্পবিপ্লবের দ্বারা ইউরোপের শিল্পব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা ফ্রান্সে পূর্বতন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন ঘটে।

৪.৪ বারাসত বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও ইসলাম ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসাবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

সাম্প্রদায়িক আন্দোলন: ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল সরকার, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক প্রমুখ একে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলেছেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই বিদ্রোহকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগঠিত আক্রমণ বলে অভিহিত করেছেন।

জমিদার বিরোধী: পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তিতুমীরের বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয়শ্রেণীর মানুষ জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। তাই এটিকে জমিদার বিরোধী, হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যের প্রতীক ও অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে ঐতিহাসিক হান্টার, থর্নটন মন্তব্য করেন।

কৃষক বিদ্রোহ: ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজ, ও কেয়ামুদ্দিন আহমেদ এই বিদ্রোহ কে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বলে মনে করেন। নীলকর ও ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল এটি। ডঃ বিনয়ভূষণ চৌধুরির মতে ওয়াহাবি আন্দোলন বা বারাসাত বিদ্রোহ ছিল কৃষক বিদ্রোহ। বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলে ব্রিটিশের শাসন লোপ পায় ও কৃষক শ্রেণীর মানুষ ক্ষমতা দখল করে স্বল্প সময়ের জন্য।

নিম্নবর্গের শ্রেনী সংগ্রাম: তিতুমিরের ডাকে নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে শোষণের বিরুদ্ধে, নীলকরের বিরুদ্ধে জাতীয় ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়াইতে সামিল হয়। ঐতিহাসিক রনজিৎ গৃহ এই বিদ্রোহকে নিম্নবর্গের শ্রেনী সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করেন।

তবে, ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও অচিরেই এটা কৃষক আন্দোলনের চেহারা নেয়।

উপবিভাগ ঘ.৩

৪.৫ বাংলায় ছাপাখানার বিকাশে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভূমিকার মূল্যায়ন করো।

উত্তর:

ভূমিকা: বাংলায় ছাপাখানা ও তার বিকাশে মুদ্রাকর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫ খ্রি.) নেতৃত্বে এসেছিল এক বিপ্লব।

ছাপাখানার উন্নতি: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী একজন শিশুসাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশনা ও ছাপাখানার প্রাথমিক জ্ঞান তার ছিল। তিনি যেভাবে ছাপাখানার উন্নতিসাধন করেন তা হল-

নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা: তিনি নিজে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীকালে ‘ইউ এন রায় অ্যান্ড সন্স'(১৮৯৫ খ্রি.) নামে পরিচিত হয়।

হাফ-টোন ব্লকের প্রবর্তন: ‘এনগ্রেভিং’ পদ্ধতিতে মুদ্রণ ব্যবস্থার যে সীমাবদ্ধতাগুলি ছিল তিনি তা দূর করেন। এর পাশাপাশি তিনি রঙিন ও হাফ-টোন ব্লকের প্রবর্তন করে ভারতের তথা বিশ্বের মুদ্রণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করেন।

নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন: তিনি সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে গবেষণা করে রঙিন মুদ্রণের নানাপ্রকার ডায়াফর্ম যন্ত্র, স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র, ডুয়োটাইপ ও টিন্ট প্রসেস পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। উপেন্দ্রকিশোর উদ্ভাবিত স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার যন্ত্রের নাম হয় ‘রে-স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার’ এবং টিন্ট প্রসেস -এর নাম হয়-‘রে-টিন্ট সিস্টেম’।

পথপ্রদর্শক: উপেন্দ্রকিশোরের পরিকল্পনা অনুসরণ করে ব্রিটেনে বাণিজ্যিকভাবে ‘স্ক্রিন অ্যাডজাস্টিং মেশিন’ তৈরি করা হয়।

উপসংহার: এভাবে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ইউ এন রায় অ্যান্ড সন্স’ ছাপাখানা ভারত ও বিশ্বে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়ে ওঠে।

৪.৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনার সমালোচনামূলক আলোচনা করো।

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দশন মানাবক, উদার এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপূর্ণ। তিনি ভারতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনে বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে তার শিক্ষা ভাবনার কিছু সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনাও রয়েছে। এই আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার বিভিন্ন দিককে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করব।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা:

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের ভুবন মোহন সিংহের কাছ থেকে ভুবনডাঙ্গা গ্রামে ২০ বিঘা জমি কিনে প্রথমে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ওই স্থানে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তিনি শিশুর প্রকৃতির কাছাকাছি শিক্ষা গ্রহণের ধারণা কার্যকর করতে চেয়েছিলেন। এখানে বইয়ের বাইরের শিক্ষা এবং মুক্ত পরিবেশে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা ছিল।

সমালোচনা:

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থা তৎকালীন সময়ে ভারতের মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। শহরের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা:

শান্তিনিকেতনের অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ বা ‘পাঠভবন স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে বৈদিক শিক্ষা পদ্ধতির আদলে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা হয়।

সমালোচনা:

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষার মূল ভাবনা ছিল আত্মশুদ্ধি ও চেতনাবোধের উন্নয়ন। তবে, এটি পেশাদার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেছিল, যা আধুনিক কর্মসংস্থানের জন্য অপরিহার্য।

প্রকৃতির কোলে শিক্ষা:

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃতির সঙ্গে শিশুদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সহায়ক।

সমালোচনা:

এই ধারণা মূলত গ্রামীণ বা অর্ধনগরীয় এলাকায় কার্যকর ছিল। কিন্তু শহরাঞ্চলের জন্য এটি প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া, এটি প্রযুক্তিগত শিক্ষার গুরুত্বকে তেমনভাবে জোর দেয়নি।

উপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা:

রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশিক শিক্ষাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, এটি কেবলমাত্র ‘ক্লার্ক’ তৈরির পদ্ধতি, যা মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

সমালোচনা:

উপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি একটি কার্যকর বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা উপস্থাপনে পুরোপুরি সফল হননি।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা:

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেন ‘বিশ্বভারতী’ বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘বিশ্বভারতী’ হবে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যার চরিত্র হবে আন্তর্জাতিক। বস্তুতপক্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচের ভাবাদর্শের ভিত্তিতে সর্ব বিদ্যার প্রসার এবং বিশ্ব মানব তৈরি করাইছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতা থাকবে না।

সমালোচনা:

বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট এবং ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। তদুপরি, এটি স্থানীয় শিক্ষার চাহিদার সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই হতে পারেনি।

উপসংহার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনা অত্যন্ত উদার, মানবিক এবং সময়ের থেকে অগ্রগামী ছিল। যদিও এটি কিছু সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, তাঁর প্রচেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে। সমালোচনাগুলি সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন আজও মানবিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীলতার উৎসাহ প্রদানে অনুপ্রেরণা যোগায়।

উপবিভাগ ঘ.৪

৪.৭ স্বাধীনতালাভের পর ভারতীয় রাজ্যগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্য কী কী প্রচেষ্টা হয়েছিল?

উত্তর:

ভূমিকা : মানুষের মুখের ভাষা মানবসংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ একে অন্যের সঙ্গে সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে ভাষাগত বিষয়টিকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি।

দাবি: স্বাধীন ভারতে অধিকাংশ দেশবাসীর দাবি ছিল ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গণপরিষদের উদ্যোগে গঠিত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তার রিপোর্ট জমা দেয়। কিন্তু ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গঠিত জে ভি পি কমিটিএই দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

আন্দোলনের তীব্রতা : কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। মাদ্রাজ প্রদেশের তেলুগু ভাষাভাষী-অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাজ্যের দাবিতে পাত্তি শ্রীরামুলু অনশনে প্রাণত্যাগ (১৯৫২ খ্রি.) করলে সেখানে চরম নৈরাজ্য শুরু হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তেলুগু ভাষা অঞ্চল নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিল ভাষা-অঞ্চল নিয়ে তামিলনাড়ু রাজ্য গঠন করে।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন: এই সংকটময় পরিস্থিতিতে অঙ্গরাজ্যগুলির সীমানা নির্ধারণের নীতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ‘রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন’ গঠন করে।

রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস : রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ‘রাজ্য পুনর্গঠন আইন’ পাস হয়। এই আইন দ্বারা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর ভারত সরকার ভাষার ভিত্তিতে ১৪টি রাজ্য ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করে। এভাবে ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উপসংহার : স্বাধীনতা পরবর্তী রাজ্য পুনর্গঠনের নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্রথমে ভাষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাননি। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই প্রমাণ হয় যে, নেহরুর নীতি ভুল ছিল। পরে মূলত ভাষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয়।

৪.৮ কীভাবে কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি হয়?

উত্তর:

ভূমিকা: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতীয় ভূখণ্ডের উল্লেখযোগ্য দেশীয় রাজ্য ছিল কাশ্মীর। ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগের পর কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং কাশ্মীরের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে উদ্যোগী হন।

জটিলতা: কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং হিন্দু হলেও এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা ছিল মুসলিম। এই অবস্থায় মহারাজা হরি সিং কাশ্মীরের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করলে পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রই কাশ্মীরকে নিজ রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। এর ফলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে।

পাক হানা: ২২ অক্টোবর, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাক মদতপুষ্ট হানাদারবাহিনী ও পাক সেনাদল কাশ্মীরে প্রবেশ করে ব্যাপক হত্যালীলা, লুণ্ঠন ও নির্যাতন শুরু করে। ফলে মহারাজা হরি সিং ভারত সরকারের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন।

ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর: কাশ্মীরের সামরিক সাহায্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, মহারাজা ‘ভারতভুক্তির দলিল’-এ স্বাক্ষর করলে তবেই তারা কাশ্মীরে সেনা পাঠাবে। এদিকে পাকবাহিনী কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থান দ্রুত দখল করতে থাকলে মহারাজা হরি সিং ভারতভুক্তির ‘দলিল’-এ স্বাক্ষর করেন।

ভারতের অভিযান: মহারাজা হরি সিং ভারতভুক্তির দলিল’-এ স্বাক্ষর করার পরের দিন ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে অভিযান শুরু করে দ্রুত কাশ্মীরের ২/৩ অংশ ভূখণ্ড দখল করে নেয়।

শেখ আব্দুল্লাহর ক্ষমতা দখল: ভারতের সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরের শাসনক্ষমতা দখল করেন।

যুদ্ধ বিরতি: জাতিপুঞ্জ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৩১ ডিসেম্বর কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে এবং ‘যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা’ বা ‘নিয়ন্ত্রণরেখায়’ জাতি পুঞ্জের পরিদর্শক নিয়োগ করে।

আজাদ কাশ্মীর: পাকিস্তানকে হটিয়ে ভারত কাশ্মীর দখল করলেও কাশ্মীরের কিছু অংশ পাকিস্তানের দখলে থেকে যায়, যা ‘আজাদ কাশ্মীর’ নামে পরিচিত।

ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও অন্তর্ভুক্তি: ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশের কারণে মহারাজা হরি সিং ভারতের সাহায্য চান। এর ফলে, ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে তিনি Instrument of Accession নামক চুক্তির মাধ্যমে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারত এই চুক্তি মেনে সেনাবাহিনী পাঠায় এবং পাকিস্তানিদের হটিয়ে দেয়।

উপসংহার: পাকিস্তান মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরকে নিজেদের দখলে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভারতের রক্ত ও লৌহ’ নীতি এবং কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-এর উদ্যোগের ফলে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু কাশ্মীর না পাওয়ার হতাশা থেকে পাকিস্তান আজও ভারতে বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিভাগ-ঙ

৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫.১ বাংলার নবজাগরণ বলতে কী বোঝায়? এই নবজাগরণের সীমাবদ্ধতাগুলি কী?

উত্তর:

ভূমিকা: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাংলা তথা বাংলাদেশে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগঠিত নবজাগরণ বা রেনেসাঁস এর অন্যতম প্রধান পীঠস্থান ছিল বাংলা। রাজা রামমোহন রায়, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ ছিলেন সেই নবজাগরণের ধারক ও বাহক।

নবজাগরণ: নবজাগরণের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘রেনেসাঁস’ হলো একটি ফরাসি শব্দ। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে ইউরোপে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তাই ছিল নবজাগরণ। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সূত্রে উনিশ শতকে বাংলায় শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তাকে অনেকেই নবজাগরণ বলে উল্লেখ করেছেন।

নবজাগরণের স্রষ্টা: ভারত তথা বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাদী প্রবক্তাগণ। সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যে বিশ্বাসী মনীষীরা যেমনভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন ঠিক তেমনভাবে পাশ্চাত্যবাদী মনীষীরাও উপলব্ধি করেছিলেন প্রাচ্যের সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। উভয় গোষ্ঠী বুঝেছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন দ্বারাই ভারতীয়রা সু-সভ্য হয়ে উঠবে।

নবজাগরণের প্রকৃতি: উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রকৃতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। যেমন-

১. রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশব চন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ উনিশ শতকের বাংলায় মানসিক ও সামাজিক স্ফুরণকে নবজাগরণ বলেই আখ্যা দিয়েছেন।

২. ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর ‘হিস্টি অফ বেঙ্গল’ গ্রন্থে উনিশ শতকের বাংলাকে নবজাগরণের পীঠস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বাংলার নবজাগরণ ছিল অনেক বেশি গভীর এবং বৈপ্লবিক।

৩. অধ্যাপক সুশোভন সরকার বলেছেন, বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসনের বুর্জোয়া অর্থনীতি ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হয়, যা নবজাগরণ ঘটায়।

বাংলার নবজাগরণ: বাংলার নবজাগ প্রকৃত নবজাগরণ নয়। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণকে অনেকেই স্বীকার করেন না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন-

তথাকথিত নবজাগরণ: প্রখ্যাত পন্ডিত অশোক মিত্র বাংলার নবজাগরণকে ‘তথাকথিত’ নবজাগরণ বলেছেন। তাঁর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে উদ্ভূত নতুন জমিদার শ্রেণী তাদের আয়ের একটা বিরাট অংশ তারা কলকাতার সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডে ব্যয় করেন। ফলে সেখানে সাধারণ মানুষের কোনো যোগ ছিল না।

ইউরোপীয় নবজাগরণের সমতুল্য নয়: গবেষক সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল ইউরোপের আন্দোলন থেকে অনেক ভিন্ন ও বিপরীতমুখী।

ঐতিহাসিক প্রতারণা: ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ তাঁর ‘বাংলার নবজাগৃতি’ গ্রন্থে বলেছেন উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ ছিল একটি মিথ্যাচার। তিনি একে ‘ঐতিহাসিক প্রতারণা’ বলে অভিহিত করেছেন।

নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা: উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১.উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। সাধারন মানুষের একটা বড় অংশ এই নবজাগরণে শরিক হতে পারে নি।

২. ইতালির ফ্লোরেন্স নগরী ইউরোপের নবজাগরণে যে ভূমিকা পালন করেছিল বাংলার ক্ষেত্রে কলকাতার তা করতে পারেনি। ফ্লোরেন্সের মতো স্বাধীন মানসিকতা ও শিল্পীমন কলকাতার ছিল না।

৩. বাংলার নবজাগরণ ছিল মূলত বর্ণ হিন্দুদের। মুসলিম সমাজ এই নবজাগরণের বাইরে ছিল।

৪. বাংলার নবজাগরণের প্রবক্তারা বাংলার সমাজকাঠামো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

নবজাগরণের গুরুত্ব: উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলে, ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়। ভারতীয়দের কাছে এর আগে এই ধারণা স্পষ্ট ছিল না। নবজাগরণের ফলেই ভারতীয় সামাজ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পদার্পণ করে।

৫.২ বাংলায় ছাপাখানার ব্যাবসায়িক উদ্যোগসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর:

ভূমিকা: অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য ছাপাখানা স্থাপিত হয়। ছাপাখানার প্রসারের ফলে মুদ্রণশিল্প একটি প্রতিষ্ঠানের পেশাদারী ব্যবসা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

পত্র পত্রিকা: অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে বাংলায় বেশ কয়েকটি সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল গেজেট, গ্রামবার্তা প্রকাশিকাপ্রভৃতি মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকা ছাপা হলে ছাপাখানার ব্যবসার আরো প্রসার ঘটে।

বই প্রকাশ: শিক্ষার্থীদের অক্ষরজ্ঞান সহ গণিত,বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়ের বইপত্র ছাপাখানার মালিকরা তাদের ছাপাখানায় ছাপাতে থাকেন। ছাপাখানার মালিকরা সাহিত্য, কবিতা, নাটক, গানের বই, ধর্মগ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বইপত্র ছাপা শুরু করে। এইসব বই বিক্রি করে মালিকদের ব্যবসার দ্রুত প্রসার ঘটে।

উইলকিনসের উদ্যোগ: ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে উইলকিনস কলকাতায় ব্যাবসায়িক উদ্যোগে ‘অনারেবল কোম্পানিজ প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল ব্যাবসায়িক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা।

অফিস আদালতের প্রতিষ্ঠা: ব্রিটিশ শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত অফিস-আদালতের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাগজপত্র মুদ্রণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মিলিটারি বিল, সামরিক বাহিনীর বিধি-বিধান, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি কাগজপত্রছাপার কাজ শুরু হলে ছাপাখানার ব্যবসা বৃদ্ধি পায়।

বিদ্যাসাগরের অবদান: বিদ্যাসাগর ব্যাবসায়িক উদ্যোগে সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করেছিলেন। এখান থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্রায় ৫০ হাজার কপি ‘বর্ণপরিচয়’ ছাপা হয়। ছাপাখানার ব্যাবসায়িক উদ্যোগের জন্য তাকে ‘বিদ্যাবণিক’ বলা হয়।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের উদ্যোগ: প্রথম বাঙালি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ গ্রন্থটিকে তিনি চিত্রসহ প্রকাশ করেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির অবদান: বাংলাদেশে ছাপাখানার ব্যাবসায়িক উদ্যোগে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার প্রতিষ্ঠিত ইউ.এন রায় অ্যান্ড সনস’ নামক ছাপাখানাটি আধুনিক বাংলা ছাপাখানার পথপ্রদর্শক ছিল।

উপসংহার: ব্যাবসায়িক উদ্যোগ হিসেবে এই সময় বাঙালিরা ছাপাখানার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

৫.৩ বারদৌলি আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। তুমি কি মনে করো যে, এই আন্দোলন ভূমিহীন কৃষকশ্রেণি এবং কৃষি-শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় সফল হয়েছিল?

উত্তর: গুজরাটের সুরাট জেলার বারদৌলি তালুকের কৃষকরা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এক শক্তিশালী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে, যা বারদৌলি সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত।

কারণ ও প্রেক্ষাপট

হালি প্রথা : বারদৌলিতে সম্পন্ন কৃষকেরা

কুনবি পাতিদার নামে পরিচিত ছিল। এদের অধীনে জমি চাষ করত ঋণদাস নামে এক ধরনের দাস শ্রমিক। এখানকার ৬০ শতাংশ মানুষ ছিল নিম্নবর্ণের কালিপারাজ বা কালো মানুষ। আর উচ্চবর্ণের মানুষেরা উজালিপারাজ বা সাদা মানুষ নামে পরিচিত ছিল। ‘হালি’ প্রথা অনুসারে এখানকার ভাগচাষিরা উচ্চবর্ণের মালিকদের অধীনে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত।

নেতৃত্ব : বারদৌলি সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দেওয়ার

জন্য কৃষকরা গান্ধিবাদী কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি এখানে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এছাড়া নরহরি পারিখ, রবিশংকর ব্যাস, মোহনলাল পান্ডে প্রমুখ সর্দার প্যাটেলকে সহযোগিতা করেন। মিঠুবেন প্যাটেল, মণিবেন প্যাটেল, সারদা মেহতা, ভক্তি বাঈ প্রমুখ নারী এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

খাজনা বৃদ্ধি : সরকার বারদৌলির কৃষকদের

ওপরে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে খাজনার হার ২২ শতাংশ বৃদ্ধি করে। ফলে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়।

দুর্ভিক্ষ : ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বারদৌলিতে ভয়ানক বন্যা হয়। ফলে কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়ায় সেখানে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।

প্রভাব: আন্দোলনের সমর্থনে বোম্বাই বিধানসভার সদস্য কে এম মুন্সি ও লালজি নারাণজি পদত্যাগ করেন। গান্ধিজিও বারদৌলিতে এসে আন্দোলনে নেতৃত্বদানের কথা ঘোষণা করেন। শেষপর্যন্ত সরকার নিযুক্ত এক কমিটি ৬.২৫ শতাংশ খাজনা বৃদ্ধি অনুমোদন করলে কৃষকরা তা দিতে রাজি হয়।

ফলাফল:

১. বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে ব্রিটিশ সরকার ম্যাক্সওয়েল-ব্রুমফিল্ড কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয় যখন তারা অনুভব করে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

২. অবশেষে ১৯২৮ সালে বোম্বে সরকারের একজন পার্সি কর্মকর্তার মধ্যস্থতায় একটি চুক্তি হয়। এটি পরের বছর না হওয়া পর্যন্ত ২২% বৃদ্ধি স্থগিত করতে, চুরি হওয়া জমি এবং সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে এবং বছরের রাজস্ব প্রদান বাতিল করতে সম্মত হয়েছে।

৩. সরকারী কর্মকর্তা এবং বারদোলীর কৃষকদের মধ্যে একটি সমঝোতা হয় এবং রাজস্ব চাহিদা ৬.০৩% এ নামিয়ে আনা হয়।

এছাড়াও, বারদোলীর কৃষকরা তাদের বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত পেয়েছে।

উপসংহার: সত্যাগ্রহ পদ্ধতিতে সংগঠিত বারদৌলি সত্যাগ্রহ কৃষকদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। গান্ধিজির সত্যাগ্রহ নীতি এখানে আর-একবার সফল বলে প্রমাণিত হয়। যখন সরকার আন্দোলনের ফলে খাজনার হার ২২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬.২৫ শতাংশ করে।

MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি আরও বিভিন্ন বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তরও পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথেই থাকুন।