আপনি কি মাধ্যমিকের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজছেন? এই আর্টিকেলে আপনি পাবেন ২০২৪ সালের মাধ্যমিক ইতিহাস প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তর।

নিচে ২০২৪ সালের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি উত্তর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আগের বছরের প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

MadhyamikQuestionPapers.com ২০১৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং উত্তর বিনামূল্যে আপলোড করেছে।

Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers

View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers

যদি দ্রুত প্রশ্ন ও তার উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] এই চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents এ ক্রমানুসারে দেওয়া আছে। যে প্রশ্নের ওপর ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে চলে যেতে পারবেন।

Table of Contents

Toggleবিভাগ – ক

১। সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

১.১ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী যুক্ত ছিলেন —

(ক) শহরের ইতিহাসে

(খ) স্থানীয় ইতিহাসে

(গ) শিল্পচর্চার ইতিহাসে

(ঘ) বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাসে

উত্তর: (ঘ) বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাসে

১.২ ‘নদীয়া কাহিনী’ গ্রন্থটি রচনা করেন —

(ক) নিখিলনাথ রায়

(খ) কুমুদরঞ্জন মল্লিক

(গ) সতীশচন্দ্র মিত্র

(ঘ) কুমুদনাথ মল্লিক

উত্তর: (ঘ) কুমুদনাথ মল্লিক

১.৩ ‘কাউন্সিল অফ এডুকেশন’ গঠিত হয় —

(ক) ১৮১৩ খ্রিঃ

(খ) ১৮২৩ খ্রিঃ

(গ) ১৮৩৫ খ্রিঃ

(ঘ) ১৮৪২ খ্রিঃ

উত্তর: (ঘ) ১৮৪২ খ্রিঃ

১.৪ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রচিত ‘স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক’ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় —

(ক) ১৮১৭ খ্রিঃ

(খ) ১৮২২ খ্রিঃ

(গ) ১৮২৩ খ্রিঃ

(স) ১৮৩৫ খ্রিঃ

উত্তর: (খ) ১৮২২ খ্রিঃ

১.৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছিলেন —

(ক) স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র

(খ) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(গ) স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঘ) স্যার জেমস উইলিয়াম কোলভিল

উত্তর: (গ) স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১.৬ ঔপনিবেশিক অরণ্য আইনের (১৮৭৮ খ্রিঃ) বিরুদ্ধে সংঘটিত আদিবাসী বিদ্রোহটি হল —

(ক) সাঁওতাল হুল

(খ) মুণ্ডা বিদ্রোহ

(গ) কোল বিদ্রোহ

(ঘ) রম্পা বিদ্রোহ

উত্তর: (খ) মুণ্ডা বিদ্রোহ

১.৭ নীলবিদ্রোহের দু’জন উল্লেখযোগ্য নেতা দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষুচরণ বিশ্বাস চৌগাছা গ্রামে বাস করতেন, এটি ছিল —

(ক) পাবনা জেলায়

(খ) খুলনা জেলায়

(গ) নদিয়া জেলায়

(ঘ) ফরিদপুর জেলায়

উত্তর: (গ) নদিয়া জেলায়

১.৮ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ‘উন্নততর ভারতশাসন আইন’ পাশ করেছিল —

(ক) ১৫ জুলাই, ১৮৫৮ খ্রিঃ

(খ) ২ আগস্ট, ১৮৫৮ খ্রিঃ

(গ) ১০ অক্টোবর, ১৮৫৮ খ্রিঃ

(ঘ) ৫ ডিসেম্বর, ১৮৫৮ খ্রিঃ

উত্তর: (খ) ২ আগস্ট, ১৮৫৮ খ্রিঃ

১.৯ ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল —

(ক) ভারত সভা

(খ) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা

(গ) ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি

(ঘ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

উত্তর: (খ) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা

১.১০ নবগোপাল মিত্র ছিলেন হিন্দুমেলার সভাপতি —

(ক) সভাপতি

(খ) সহ-সভাপতি

(গ) সম্পাদক

(ঘ) সহ-সম্পাদক

উত্তর: (ঘ) সহ-সম্পাদক

১.১১ বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক ছিলেন —

(ক) গণিত শাস্ত্রের

(খ) রসায়ন শাস্ত্রের

(গ) পদার্থ বিদ্যার

(ঘ) জীববিদ্যার

উত্তর: (গ) পদার্থ বিদ্যার

১.১২ বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করেন —

(ক) উইলিয়ম কেরি

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(গ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

(ঘ) উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

উত্তর: (গ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

১.১৩ সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন —

(ক) বাবা রামচন্দ্র

(খ) এন. জি. রঙ্গ

(গ) স্বামী সহজানন্দ

(ঘ) ফজলুল হক

উত্তর: (গ) স্বামী সহজানন্দ

১.১৪ কৃষক আন্দোলনে মতিলাল তেজওয়াত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন —

(ক) বিহারে

(খ) গুজরাটে

(গ) রাজস্থানে

(ঘ) যুক্তপ্রদেশে

উত্তর: (গ) রাজস্থানে

১.১৫ গিরনি কামগড় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল —

(ক) ১৯১৮ খ্রিঃ

(খ) ১৯২২ খ্রিঃ

(গ) ১৯২৮ খ্রিঃ

(ঘ) ১৯৩২ খ্রিঃ

উত্তর: (গ) ১৯২৮ খ্রিঃ

১.১৬ ভারতছাড়ো আন্দোলনে (১৯৪২) ভোগেশ্বরী ফুকোননী শহীদ হয়েছিলেন —

(ক) গুজরাটে

(খ) পাঞ্জাবে

(গ) আসামে

(ঘ) উড়িষ্যায়

উত্তর: (খ) পাঞ্জাবে

১.১৭ অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন —

(ক) শচীন্দ্র প্রসাদ বসু

(খ) কৃষ্ণকুমার মিত্র

(গ) চিত্তরঞ্জন দাস

(ঘ) আনন্দমোহন বসু

উত্তর: (ক) শচীন্দ্র প্রসাদ বসু

১.১৮ বীণা দাস বাংলার ছোটোলাট স্ট্যান্লী জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা করেন —

(ক) ১৯২৮ খ্রিঃ

(খ) ১৯৩০ খ্রিঃ

(গ) ১৯৩২ খ্রিঃ

(ঘ) ১৯৩৬ খ্রিঃ

উত্তর: (গ) ১৯৩২ খ্রিঃ

১.১৯ স্বাধীন ভারতের প্রথম গান্ধীবাদী শহীদ ছিলেন —

(ক) হৃদয়নাথ কুঞ্জরু

(খ) বল্লভ ভাই প্যাটেল

(গ) পত্তি শ্রীরামালু

(ঘ) পট্টভি সীতারামাইয়া

উত্তর: (গ) পত্তি শ্রীরামালু

১.২০ গোয়া ভারতভুক্ত হয় —

(ক) ১৯৪৭ খ্রিঃ

(খ) ১৯৫৬ খ্রিঃ

(গ) ১৯৬১ খ্রিঃ

(ঘ) ১৯৭১ খ্রিঃ

উত্তর: (গ) ১৯৬১ খ্রিঃ

বিভাগ – খ

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্ততঃ ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও):

উপবিভাগ ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও:

২.১.১ কোন দিনটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস রূপে উদযাপন করা হয়?

উত্তর: ৫ই জুন দিনটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস রূপে উদযাপন করা হয়।

২.১.২ সরকারী নথিপত্র কোথায় সংরক্ষিত হয়?

উত্তর: সরকারী নথিপত্র কোথায় সংরক্ষিত হয় লেখাগার / মহাজেফখন

২.১.৩ কোন বছর নারী সত্যাগ্রহ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ১৯২১ সালে নারী সত্যাগ্রহ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.১.৪ বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর: বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:

২.২.১ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল কৃষকশ্রেণির মধ্যে।

উত্তর: ভুল।

২.২.২ নীলবিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন বিশ্বনাথ সর্দার।

উত্তর: ঠিক।

২.২.৩ ফরাজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দুদুমিঞা।

উত্তর: ভুল।

২.২.৪ ‘দি বেঙ্গলী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর: ঠিক।

উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:

| ক স্তম্ভ | খ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ লর্ড রিপন | (১) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট |

| ২.৩.২ নেলী সেনগুপ্ত | (২) সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি |

| ২.৩.৩ লর্ড আমহার্স্ট | (৩) হান্টার কমিশন |

| ২.৩.৪ তারকনাথ পালিত | (৪) স্টিমলঞ্চ শ্রমিক ধর্মঘট |

উত্তর:

| ক স্তম্ভ | খ স্তম্ভ |

|---|---|

| ২.৩.১ লর্ড রিপন | (৩) হান্টার কমিশন |

| ২.৩.২ নেলী সেনগুপ্ত | (৪) স্টিমলঞ্চ শ্রমিক ধর্মঘট |

| ২.৩.৩ লর্ড আমহার্স্ট | (২) সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি |

| ২.৩.৪ তারকনাথ পালিত | (১) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট |

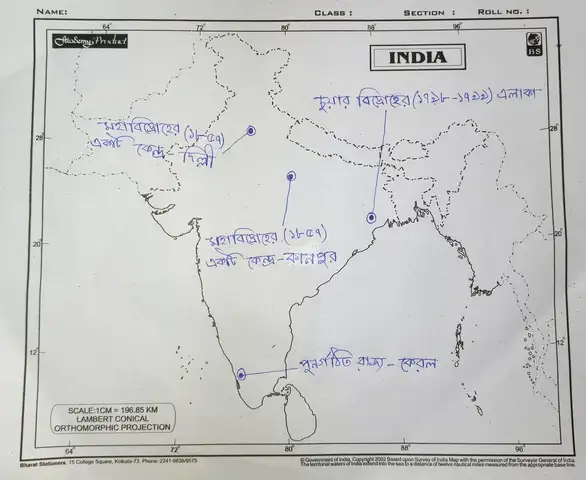

উপবিভাগ: ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করো:

২.৪.১ চুয়াড় বিদ্রোহের (১৭৯৮-১৭৯৯) এলাকা।

২.৪.২ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) একটি কেন্দ্র – কানপুর।

২.৪.৩ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) একটি কেন্দ্র – দিল্লী।

২.৪.৪ পুনর্গঠিত রাজ্য – কেরল।

উত্তর:

অথবা

(কেবলমাত্র দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য)

শূন্যস্থান পূরণ করো:

২.৪.১ ভারতের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন __________।

উত্তর: ভারতের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কানিং।

২.৪.২ কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় __________ খ্রিস্টাব্দে।

উত্তর: কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে।

২.৪.৩ ‘গোরা’ উপন্যাসটি রচনা করেন __________।

উত্তর: ‘গোরা’ উপন্যাসটি রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২.৪.৪ হরিসিং ছিলেন কাশ্মীরের __________।

উত্তর: হরিসিং ছিলেন কাশ্মীরের শেষ মহারাজা।

উপবিভাগ: ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো:

২.৫.১ বিবৃতি : হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে।

ব্যাখ্যা ১: এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুশাস্ত্রে শিক্ষাদান করা।

ব্যাখ্যা ২: এটি ছিল হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি সহ-শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান।

ব্যাখ্যা ৩: এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছাত্রদের আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছাত্রদের আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য।

২.৫.২ বিবৃতি : বারদৌলি সত্যাগ্রহ আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে।

ব্যাখ্যা ১: এটি ছিল কারখানার মালিকশ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির একটি আন্দোলন।

ব্যাখ্যা ২: এটি ছিল মূলতঃ সরকারি রাজস্ববৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধনী কৃষকশ্রেণি ও কৃষিশ্রমিকদের যৌথ আন্দোলন।

ব্যাখ্যা ৩: এটি ছিল ঋণ-দাস কৃষিশ্রমিকদের ধনী কৃষকশ্রেণির শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ২: এটি ছিল মূলতঃ সরকারি রাজস্ববৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধনী কৃষকশ্রেণি ও কৃষিশ্রমিকদের যৌথ আন্দোলন।

২.৫.৩ বিবৃতি : দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন বাংলার একজন জনপ্রিয় নেতা।

ব্যাখ্যা ১: তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে মেদিনীপুরে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ২: তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা ৩: তিনি ছিলেন বাংলায় ভারতছাড়ো আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা।

উত্তর: ব্যাখ্যা ১: তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে মেদিনীপুরে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

২.৫.৪ বিবৃতি : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি দিনটি রসিদ আলি দিবস রূপে পালিত হয়।

ব্যাখ্যা ১: রসিদ আলি ছিলেন ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের জনৈক শহীদ।

ব্যাখ্যা ২: রসিদ আলি ছিলেন একজন জনপ্রিয় ছাত্রনেতা।

ব্যাখ্যা ৩: রসিদ আলি ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন।

উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: রসিদ আলি ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন।

বিভাগ – গ

৩। দু’টি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ১১টি):

৩.১ পরিবেশের ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: পরিবেশের ইতিহাস বলতে মানুষের এবং প্রকৃতির সম্পর্কের বিবর্তন এবং পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে গবেষণাকে বোঝায়। এটি পরিবেশের নানা দিক যেমন বায়ু, জল, বনভূমি, এবং জীববৈচিত্র্যের ইতিহাসে মানুষের ক্রিয়াকলাপের প্রভাব এবং সেগুলির উন্নতি বা অবনতি বিশ্লেষণ করে।

৩.২ আধুনিক ভারত ইতিহাসের উপাদানরূপে আত্মজীবনীর গুরুত্ব কী?

উত্তর: আধুনিক ভারত ইতিহাসের উপাদানরূপে আত্মজীবনীর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সমাজ-রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয়ে ইতিহাসের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরে। আত্মজীবনী লেখক তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ, সংস্কৃতি, এবং রাজনীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন, যা ইতিহাসবিদদের জন্য একটি মূল্যবান উৎস হিসেবে কাজ করে।

৩.৩ আধুনিক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর: ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ আধুনিক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ বছর ইংরেজ সরকার ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়। ইংরেজ সরকারের দেওয়া ১৮১৩ সালের চার্টারে ভারতীয়দের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়, যার মাধ্যমে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে থাকে। এটি ভারতীয় সমাজে শিক্ষার প্রসার ও আধুনিকতার বিকাশের পথ সুগম করে।

৩.৪ ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ স্মরণীয় কেন?

উত্তর: ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে স্মরণীয়, কারণ এ বছর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজটি ছিল ভারতবর্ষে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে ভারতীয় চিকিৎসকদের আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং আধুনিক চিকিৎসার উন্নতি ঘটে।

৩.৫ ‘পাইক’ কাদের বলা হত?

উত্তর: আহোম রাজ্যে রাজবংশীয় সদস্য, পুরোহিত, উচ্চ বর্ণের জাতি এবং দাসদের বাদ দিয়ে ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী সমস্ত পুরুষকে পাইক বলা হত।

‘পাইক’রা ছিল প্রধানত শ্রমিক এবং যোদ্ধা, যাদেরকে রাজা এবং রাজ্য প্রশাসন নানা কাজের জন্য নিয়োগ করত। তবে, পুরোহিত, দাস এবং উচ্চ বর্গের মানুষরা সাধারণত এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৩.৬ ‘হেদায়তী’ নামে কারা পরিচিত ছিল?

উত্তর: বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম নেতা তিতুমিরের অনুগামীরা ‘হেদায়তি’ নামে পরিচিত ছিল।

৩.৭’বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি কীভাবে জাতীয়তাবাদ উন্মেষে সাহায্য করেছিল?

উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দের ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থার গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করে। তিনি গ্রন্থে ভারতের দুর্দশা ও অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে ব্রিটিশ শাসন, দাসত্বের মনোভাব এবং সমাজের অন্ধবিশ্বাসকে চিহ্নিত করেন। সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয় জাতির আত্মমর্যাদা, ঐক্য এবং আত্মবিশ্বাসের পুনর্স্থাপনেও গুরুত্ব দেন। এই গ্রন্থটি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, যা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে।

৩.৮ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণীয় কেন?

উত্তর: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি চিত্রশিল্পী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোনের পুত্র। তিনি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় বিশেষ অবদান রেখেছিলেন এবং বাঙালি চিত্রশিল্পের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলায় পশ্চিমী ও প্রথাগত ভারতীয় শৈলীর মিশ্রণ দেখা যায়, যা ভারতীয় চিত্রকলার নতুন দিশা দেখিয়েছে। তিনি প্রথমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চিত্রায়ণ ও পরে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং প্রকৃতির ছবি আঁকতেন। তাঁর কাজসমূহ বাংলা চিত্রকলার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে।

৩.৯ ‘বিদ্যাসাগর সাট’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: বিদ্যাসাগর সাট বলতে বাংলা বর্ণ বিন্যাসের নতুন পদ্ধতিকে বোঝায়। এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি Wilkins ও পঞ্চানন কর্মকারের সহযোগিতায় এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

৩১০ বাংলা ছাপাখানার ইতিহাসে বটতলা প্রকাশনার গুরুত্ব কী?

উত্তর: বটতলা প্রকাশনা বাংলা ছাপাখানার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষত ১৯শ শতকে। বটতলা কলকাতার এক প্রসিদ্ধ বইয়ের বাজার ছিল, যেখানে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হতো। এখানে বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা বই, যেমন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিগত এবং সাহিত্যিক গ্রন্থ ছাপানো হতো। বটতলার এই প্রকাশনা কার্যক্রম বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ভাবনার বিস্তারে সাহায্য করেছে। বিশেষত, বটতলা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেখানে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য লেখকরা তাদের লেখাগুলি ছেপে জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

৩.১১ কৃষক আন্দোলনে বাবা রামচন্দ্রের কীরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর: বাবা রামচন্দ্র কৃষক আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষত বিহারে কৃষকদের অধিকার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০ শতকের শুরুতে, তিনি কৃষকদের মধ্যে আধান ও সাম্যের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে কৃষকরা করের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে এবং তারা জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করেন। তার এই সংগ্রাম কৃষক সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল এবং তিনি তাঁদের জন্য একজন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

৩.১২ সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত ভারতের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার এবং তাঁদের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে। এটি ভারতের প্রথম সংগঠন হিসেবে শ্রমিকদের জন্য একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছিল, যেখানে তারা তাঁদের শ্রমিক অধিকার, শর্তাবলী ও ন্যায্য বেতন সম্পর্কে দাবি তুলতে পারত। AITUC শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত করে এবং তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য একটি শক্তিশালী সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

৩.১৩ জাতীয় আন্দোলনে সরলাদেবী চৌধুরাণীর কীরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর: সরলাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন বাংলা দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ নারী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিশেষভাবে নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য উত্সাহিত করেছিলেন। সরলাদেবী চৌধুরাণী বঙ্গীয় নারী সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ‘বঙ্গ মহিলা সহায়িকা সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাগত অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করেছিলেন। সরলাদেবী চৌধুরাণী নিজেও একটি সাহসী বক্তা এবং লেখিকা ছিলেন, যিনি বহু লেখার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

৩.১৪ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির কীরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর: ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’ (Indian Republican Army) ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। এই বাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এটি ১৯২০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করা। ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি চেয়েছিল স্বাধীন ভারত গঠন এবং তারা বিভিন্ন সশস্ত্র বিদ্রোহ, বোমা বিস্ফোরণ, এবং হামলার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। সংগঠনটির নেতৃত্বে ছিলেন খুদিরাম বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষ চন্দ্র বসু ও অন্যান্য বিপ্লবীরা। এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

৩.১৫ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ‘ভারতের লৌহমানব’ কেন বলা হয়?

উত্তর: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ‘ভারতের লৌহমানব’ (Iron Man of India) বলা হয় কারণ তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর দেশটির একীভূতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষত, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির একীকরণের প্রক্রিয়াটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে তার কঠোর নেতৃত্ব ও দৃঢ় সংকল্প ছিল। তিনি প্রায় ৫৬টি স্বাধীন রাজ্য এবং প্রিন্সলি রাজ্যকে ভারত রাষ্ট্রে একীভূত করেছিলেন, যা দেশের ঐক্য এবং সংহতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার এই কৌশলী এবং দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে তিনি ‘লৌহমানব’ উপাধি লাভ করেন, যা তার কঠোর ইচ্ছাশক্তি, আদর্শিক দৃঢ়তা এবং নেতৃত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে।

৩.১৬ উদ্বাস্তু সমস্যা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: উদ্বাস্তু সমস্যা বলতে সেই সমস্ত মানুষের সমস্যাকে বোঝানো হয় যারা রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতিগত বা অন্য কোনো কারণে তাদের নিজস্ব স্থান বা দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ভারতের ইতিহাসে, ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টি পরবর্তীকালে এই সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে, যখন বিপুল সংখ্যক হিন্দু, মুসলিম এবং শিখরা ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে আশ্রয় নেন। এর ফলে উভয় দেশেই বিস্তৃত সংকটের সৃষ্টি হয়, যেখানে জনগণ তাদের ঘর-বাড়ি, সম্পদ ও পরিচয় হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই উদ্বাস্তুদের জন্য খাদ্য, চিকিৎসা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক আঘাতের পুনর্বাসন ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ।

বিভাগ – ঘ

৪। সাত বা আটটি বাক্যে যে কোনো ৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্ততঃ ১টি করে প্রশ্নের উত্তর দাও):

উপবিভাগ: ঘ.১

৪.১ উনিশ শতকের বাংলায় নারীসমাজের বিকাশে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’র ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: উনিশ শতকের বাংলা সমাজে নারীসমাজের উন্নয়ন ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ ছিল এর মধ্যে একটি বিশেষ পত্রিকা, যা নারীদের শিক্ষা ও সমাজে অধিকারের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছিল। এটি ১৮৬৩ সালে উমেশচন্দ্র দত্ত-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় এবং নারীদের জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।

মূলভাবনা:

১. নারীশিক্ষার প্রচার: বামাবোধিনী পত্রিকা নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটি বাংলার নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিল। পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে নারীদের শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরত, যা তখনকার সমাজে নারীদের জন্য একটি নতুন ধারণা ছিল।

২. বিধবা বিবাহের পক্ষে অবস্থান: বামাবোধিনী পত্রিকা সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন নিয়ে কাজ করেছিল। এটি মহর্ষি দীনবন্ধু দে ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারকদের সাথে যৌথভাবে নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও সমাজের আধুনিকীকরণের বিষয়টি আলোচনায় আনতে সহায়তা করেছিল। বিধবা বিবাহের পক্ষে পত্রিকাটি বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং সম্পাদনা লিখেছিল, যা একদিকে সমাজের চোখ খুলে দিয়েছিল।

৩. নারীদের অধিকারের প্রচার: ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ নারীদের অধিকার ও সামাজিক অবস্থান উন্নয়নের জন্য কাজ করেছিল। এটি নারীদের জন্য সমতা ও স্বাধীনতার ধারণা প্রচার করত, যা তখনকার সমাজে পুরুষের আধিপত্যের মধ্যে ছিল না। নারীদের পক্ষে এটি বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ে সোচ্চার ছিল।

৪. সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ভূমিকা: পত্রিকাটি সামাজিক সংস্কারের প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থানকে পুনর্বিবেচনা করার চেষ্টা করেছিল। এটি মহিলাদের সমর্থনে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাতো। এটি সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য নারীদের যে শক্তি রয়েছে, তা তুলে ধরত।

সামগ্রিকভাবে, ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ উনিশ শতকের বাংলায় নারীসমাজের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এটি নারীশিক্ষা, সামাজিক সংস্কার ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পত্রিকাটি নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নত করার জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছিল। এর মাধ্যমে বাংলার নারীরা নিজেদের মর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে, যা পরে ভারতীয় নারী আন্দোলনের শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৪.২ ধর্মসংস্কার আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন উনিশ শতকের ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাবিদ, যিনি ধর্মসংস্কার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা কেবল ভারতের ধর্মীয় সংস্কারের জন্যই নয়, বরং জাতীয় চেতনা এবং সমাজের উন্নয়নেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি ভারতে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটানোর মাধ্যমে একটি আধুনিক, শক্তিশালী এবং ধর্মীয়ভাবে সঠিক সমাজের ধারণা প্রদান করেন।

১. হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন: স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের গৌরব ও তার আত্মার গুরুত্বকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দুধর্মের আসল আদর্শগুলিকে পুনরায় গ্রহণ করতে হবে এবং ভ্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার এবং ধর্মীয় জাতিবৈষম্য থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। তিনি বলেন, “হিন্দুধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে আত্মসত্তা বা পরমাত্মাকে জানা, যা সকল ধর্মের ভিত্তি।”

২. জাতি গঠনে ধর্মের ভূমিকা: স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় ধর্মের সামাজিক ও জাতীয় ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম মানবতার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। ভারতের সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে ধর্মের শক্তিতে, তবে শুধুমাত্র যখন তা মানবতার সেবা ও দয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। তিনি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী দেশ গঠনের কথা বলেছেন।

৩. নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা: স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরের ধারণায় অদ্বৈতবাদী দর্শনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলতেন, “ঈশ্বর এক, তবে তাঁর অবস্থা নিরাকার।” তিনি মানুষের আত্মাকে ঈশ্বরের অংশ হিসেবে দেখতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের প্রকৃত উপলব্ধি সম্ভব শুধু নিজেকে জানার মাধ্যমে।

৪. সংস্কৃতির আধুনিকীকরণ ও পশ্চিমী শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজকে আধুনিক করার পক্ষে ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞান ও যুক্তির পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতা উভয়কেই গ্রহণ করতে হবে। তিনি ভারতীয় যুবক-যুবতীদের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে, তারা যেন জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজেদের জাতির উন্নতির জন্য কাজ করে।

৫. নারীর অধিকার ও সমাজে ভূমিকা: স্বামী বিবেকানন্দ নারীর অবস্থান উন্নয়নেও বেশ সচেতন ছিলেন। তিনি বলতেন যে, নারীরা সমাজের প্রাণ এবং তাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা সমাজের উন্নতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। তিনি নারীকে ‘শক্তি’ হিসেবে দেখতেন এবং তাদের আত্মসম্মান এবং মুক্তির জন্য সামাজিক সংস্কারের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ভারতীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনে এক নতুন দিশা দেখিয়েছিল। তিনি হিন্দুধর্মের আধুনিকীকরণ, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, নারীসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নতির জন্য ধর্মীয় শক্তি ব্যবহার করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা আজও আমাদের জীবনে প্রাসঙ্গিক, কারণ তা ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা এবং জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠায় একটি শক্তিশালী আদর্শেরূপে কাজ করে।

উপবিভাগ: ঘ.২

৪.৩ মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭) কে কী ‘সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ’ বলা যেতে পারে?

উত্তর: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম বৃহৎ বিদ্রোহ। এটি শুধুমাত্র সামরিক বিদ্রোহ ছিল না, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণেও এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক একে ভারতের ‘প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম’ বলে উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ একে ‘সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ’ বলে অভিহিত করেছেন। তবে এটি নিছক সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ ছিল কিনা, তা নির্ধারণ করতে হলে বিদ্রোহের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা জরুরি।

সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহের উপাদানসমূহ:

১. সামন্তশ্রেণীর অংশগ্রহণ ও অসন্তোষ: ব্রিটিশ শাসনের আগমনের পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা-মহারাজা ও জমিদাররা তাদের ক্ষমতা হারাতে থাকেন। ব্রিটিশ শাসনের ‘ডকট্রিন অব ল্যাপস’ নীতির ফলে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, কানপুরের নানাসাহেব, আওধের ওয়াজিদ আলি শাহ প্রমুখ শাসক তাদের রাজ্য হারান। ফলে তারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, যা একে সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহের রূপ দেয়।

২. সামন্ততান্ত্রিক শাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা: বিদ্রোহের অন্যতম নেতা বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট। বিদ্রোহীরা তাকে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়া, নবাব ও জমিদাররা তাদের পূর্ববর্তী সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এতে বোঝা যায় যে, বিদ্রোহের অন্যতম লক্ষ্য ছিল পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা।

অতএব, মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭-কে সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহের উপাদান হিসেবে দেখা যেতে পারে, কারণ এতে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর অসন্তোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তবে এটিকে একমাত্র সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ বলে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যথাযথ হবে না, কারণ বিদ্রোহের পটভূমি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক ছিল।

৪.৪ উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের বিকাশে ‘ভারতমাতা’ চিত্রটির অবদান কী ছিল?

উত্তর: উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে এবং বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমার মাধ্যমে এই চেতনা আরও জোরালো হয়। ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি ছিল এমনই এক শক্তিশালী প্রতীক, যা জাতীয়তাবাদী আবেগকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতমাতার প্রতিচিত্র অঙ্কন করেন। এই চিত্রটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ‘ভারতমাতা’ চিত্রের ভূমিকা:

১. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অনুপ্রেরণা:

- ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় ভারতমাতা চিত্রটি জনগণের মধ্যে গভীর আবেগ তৈরি করে।

- বিপ্লবীরা এবং আন্দোলনকারীরা ভারতমাতার জয়ধ্বনি তুলে ব্রিটিশ বিরোধিতায় আরও দৃঢ় হন।

২. স্বদেশী আন্দোলনের প্রতীক:

- ভারতমাতা চিত্রটি স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

- বিদেশি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী শিল্প ও উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার আদর্শ প্রচারে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যের বার্তা:

- ভারতমাতার চিত্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে একত্রিত করতে সাহায্য করে।

- এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মীয় বিভেদের উর্দ্ধে উঠে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে সহায়ক হয়।

৪. বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা:

- ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনির সঙ্গে ভারতমাতার চিত্র বিপ্লবী ও স্বাধীনতাকামী যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

- অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই চিত্রের ভাবধারা বহন করতেন।

‘ভারতমাতা’ চিত্রটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে ওঠে। এটি জাতীয় চেতনা ও ঐক্য গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষকে মাতৃস্বরূপ কল্পনা করার ধারণা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করে। তাই উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের বিকাশে এবং পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতমাতা চিত্রের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

উপবিভাগ: ঘ.৩

৪.৫ একা আন্দোলনের একটি সমালোচনামূলক বিবরণ দাও।

উত্তর: উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল “একা আন্দোলন”, যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আন্দোলনটি মূলত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বা একক প্রচেষ্টায় পরিচালিত হতো। তবে এর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা:

১. সাংগঠনিক পরিকল্পনার অভাব:

- একা আন্দোলনের মূল সমস্যা ছিল এটি ছিল স্বতন্ত্র ব্যক্তি-ভিত্তিক এবং কোনো সুসংগঠিত দল বা নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়নি।

- ফলে দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন হিসেবে এটি টিকতে পারেনি।

২. গণ-সমর্থনের অভাব:

- এটি ছিল গোপন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগভিত্তিক আন্দোলন, তাই সাধারণ জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল না।

- স্বদেশী বা অসহযোগ আন্দোলনের মতো গণআন্দোলনের তুলনায় একা আন্দোলন তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল।

৩. ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমননীতি:

- একা আন্দোলনকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো, যা আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে ব্যাহত করেছিল।

- বিপ্লবীদের মৃত্যুতে অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলন থমকে যায়, কারণ নতুন নেতৃত্ব দ্রুত উঠে আসতে পারত না।

৪. রাজনৈতিক পরিপক্কতার অভাব:

- অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের সশস্ত্র প্রতিরোধ পরিকল্পনাহীন ও আবেগপ্রবণ ছিল, যা জাতীয় রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারেনি।

- অহিংস আন্দোলনের তুলনায় এটি রাজনৈতিকভাবে কম কার্যকর বলে বিবেচিত হয়।

একা আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলেও এটি মূলত বিচ্ছিন্ন ও স্বল্পস্থায়ী ছিল। আন্দোলনটি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুললেও গণ-সমর্থন ও সাংগঠনিক পরিকল্পনার অভাবে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রধান ধারা হয়ে ওঠে, যা একা আন্দোলনের তুলনায় অধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়। তবুও একা আন্দোলনকারীদের আত্মত্যাগ স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার করেছে।

৪.৬ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। তার মধ্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (Congress Socialist Party – CSP) ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। এটি ১৯৩৪ সালে পাটনাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মূলত কংগ্রেসের মধ্যেই এক সমাজতান্ত্রিক ধারা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতির প্রসার এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল এই দলের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠার কারণ:

১. কংগ্রেসের মধ্যেকার মতাদর্শগত বিভাজন:

- ১৯৩০-এর দশকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দুটি প্রধান ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—একটি ছিল মধ্যপন্থী ও মূলধারার জাতীয়তাবাদী, অন্যটি ছিল বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী।

- কংগ্রেসের নেতৃত্ব মূলত ধনীবর্গের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী ছিল বলে মনে করা হচ্ছিল, যা একাংশ বামপন্থীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

২. সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রতি আকর্ষণ:

- সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব ভারতীয় তরুণদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করেছিল।

- তাঁরা চেয়েছিলেন কংগ্রেসের মধ্যেই একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক অংশ গঠন করতে, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও লড়বে।

৩. কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থন:

- ভারতের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি ব্রিটিশ সরকারের পাশাপাশি জমিদার ও শিল্পপতিদের শোষণের শিকার হচ্ছিল।

- CSP-এর নেতারা চেয়েছিলেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তন করা হোক।

৪. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার:

- কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি অনেক তরুণ বিপ্লবীরা মনে করতেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কেবল অহিংস পথ যথেষ্ট নয়।

- তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আরও সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

৫. বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব:

- ১৯৩০-এর দশকে ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের উত্থান এবং এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার ভারতীয় রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলেছিল।

- CSP-এর প্রতিষ্ঠাতা নেতারা মনে করতেন, ভারতের ভবিষ্যৎ কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারে।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মূল নেতৃত্ব ও আদর্শ:

- কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অচ্যুত পাটবর্ধন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, মিনু মাশানি ও নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি অন্যতম ছিলেন।

- দলটি মূলত গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদী চিন্তাধারার সংমিশ্রণে একটি বিকল্প সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিল।

- CSP চেয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, জমিদারশ্রেণি এবং পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য সংগ্রাম করতে।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের মধ্যেই একটি বামপন্থী ধারা তৈরি করেছিল, যা ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যদিও স্বাধীনতার পর এই দল কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে এর আদর্শ পরবর্তী কালে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও নীতির মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে।

উপবিভাগ: ঘ.৪

৪.৭ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন গঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (Bengal Volunteers – BV) একটি বিশিষ্ট সংগঠন। এটি ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণায় ও আশুতোষ লাহিড়ীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এটি কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাইমন কমিশন বিরোধী বিক্ষোভে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল হিসেবে গঠিত হলেও পরবর্তীকালে এটি ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী দলে পরিণত হয়।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের সশস্ত্র আন্দোলনে ভূমিকা:

১. সাইমন কমিশন ও বিপ্লবী কার্যক্রমের সূচনা:

- বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্যরা ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

- সংগঠনের সদস্যরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এটি একটি গোপন বিপ্লবী দলে রূপ নেয়।

২. গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনের হত্যা প্রচেষ্টা (১৯৩২):

- বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য বেনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত ১৯৩২ সালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকে বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করেন।

- যদিও এই হামলায় স্ট্যানলি জ্যাকসন নিহত হননি, তবে এটি ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ ছিল।

৩. বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন:

- ১৯৩০ সালে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুন্ঠনের অন্যতম সহায়ক শক্তি ছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স।

- সংগঠনের সদস্যরা অস্ত্রাগার আক্রমণের সময় অস্ত্র সংগ্রহ, কৌশলগত পরিকল্পনা ও ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেন।

৪. গভর্নর অ্যান্ডারসনের হত্যা (১৯৩৪):

- বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের অন্যতম সদস্য সন্তোষ মিত্র ও জীবন ঘোষাল ১৯৩৪ সালে বাংলার গভর্নর জন অ্যান্ডারসনকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

- যদিও এই প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি, তবে এটি বিপ্লবীদের মনোবল আরও বাড়িয়ে তোলে এবং ব্রিটিশ সরকারকে সংকটে ফেলে।

৫. সশস্ত্র সংগ্রামের বিস্তৃতি:

- বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স শুধু বাংলায় নয়, বরং ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

- সংগঠনের সদস্যরা পুলিশ স্টেশন আক্রমণ, অস্ত্র সংগ্রহ, ব্রিটিশ অফিসারদের হত্যা ও গোপন বৈপ্লবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন।

৬. ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দমন ও পতন:

- ব্রিটিশ সরকার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কার্যকলাপ রুখতে ব্যাপক ধরপাকড় ও দমননীতি গ্রহণ করে।

- অনেক বিপ্লবীকে গ্রেফতার ও ফাঁসি দেওয়া হয়, যার ফলে সংগঠনটি দুর্বল হয়ে পড়ে।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের পর অনেক বিপ্লবী সেই সংগঠনে যোগ দেন এবং বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী সংগঠন। এই দল ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সাহসী সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের চেতনা জাগিয়ে তোলে। যদিও ব্রিটিশ দমননীতির ফলে সংগঠনটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে এর আত্মত্যাগ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৪.৮ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা ‘বঙ্গভঙ্গ’ নামে পরিচিত। এই বিভাজনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দুর্বল করা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ রোধ করা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলায় তীব্র প্রতিবাদ গড়ে ওঠে, যা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনে ছাত্রসমাজ এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা:

১. স্বরাজ ও স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ:

- বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ‘স্বদেশি ও বয়কট’ আন্দোলন শুরু হয়, যার নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ এক অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

- তারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে দেশীয় দ্রব্যের প্রচার চালায় এবং জনসাধারণকে স্বদেশি পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করে।

২. ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:

- ছাত্ররা ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ বর্জন করে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলে।

- সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ চৌধুরী ও রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর মতো ছাত্রনেতারা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

- ১৯০৬ সালে ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ গঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে জাতীয় কলেজ, বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়, কলকাতা জাতীয় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন:

- ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ মিছিল, সভা ও পিকেটিং (ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ঘেরাও) কর্মসূচি পালন করে।

- তারা শহর ও গ্রামে গিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে।

৪. বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ:

- অনেক ছাত্র সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দেয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে দুর্বল করার জন্য বোমা বিস্ফোরণ, গুপ্তহত্যা ও অস্ত্র সংগ্রহে অংশ নেয়।

- যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি নামে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে, যার নেতৃত্বে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী বসু, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ।

- ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসু মুজাফফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রচেষ্টা চালান, যা ছাত্র বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান ঘটনা।

৫. বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ:

- ছাত্ররা ব্রিটিশ তৈরি কাপড়, চিনি, নুন, বিদেশি পণ্য ব্যবহার বন্ধ করে এবং স্বদেশি শিল্পের বিকাশে অনুপ্রেরণা দেয়।

- তারা বিভিন্ন মেলায় গিয়ে স্বদেশি দ্রব্যের প্রচার চালাত এবং লোকেদের বিদেশি পণ্য ব্যবহার না করার আহ্বান জানাত।

৬. ব্রিটিশ প্রশাসনের দমন ও ছাত্রদের আত্মত্যাগ:

- ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে ব্রিটিশ সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেয়।

- বহু ছাত্র গ্রেফতার, বহিষ্কার ও অত্যাচারের শিকার হয়।

- বিপ্লবী ছাত্ররা ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে নিহত হন বা ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে বাধ্য হন।

ছাত্রসমাজ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কেবল সক্রিয়ভাবেই অংশ নেয়নি, বরং জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করেছিল। তাদের ত্যাগ ও সংগ্রামের ফলে এই আন্দোলন এত ব্যাপকতা লাভ করে যে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ছাত্রসমাজ পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য প্রস্তুত হয় এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগামী শক্তিতে পরিণত হয়।

বিভাগ – ঙ

৫। পনেরো বা ষোলটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫.১ বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। বিদ্যাসাগর কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন?

উত্তর: উনিশ শতকের বাংলায় সমাজে বিধবাদের অবস্থান অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কৌলীন্য প্রথার ফলে বহু অল্পবয়সী মেয়ে বিধবা হয়ে সমাজের কঠোর বিধিনিষেধের শিকার হতো। বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে পারত না এবং সমাজ তাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করত। এই অমানবিক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি ধর্মশাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের মাধ্যমেই বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই প্রথা আইন দ্বারা স্বীকৃত করার দাবি জানান।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা:

১. ধর্মীয় ভিত্তিতে আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা:

- বিদ্যাসাগর প্রথমে হিন্দু শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করেন যে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নয়।

- তিনি ‘পরাশর সংহিতা’ থেকে প্রমাণ দেন যে যদি স্বামী মারা যায় এবং দাম্পত্যজীবন সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারে।

- তিনি পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাদের অনেককেই বিধবা বিবাহের সমর্থনে আনতে সক্ষম হন।

২. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা:

- বিধবা বিবাহের পক্ষে ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা’ নামে প্রবন্ধ রচনা করেন।

- তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে জনমত তৈরি করতে সংবাদপত্র ও পুস্তিকার সাহায্য নেন।

- তিনি বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিঠি লিখে তাঁদের সমর্থন সংগ্রহ করেন।

৩. আইন প্রণয়নের উদ্যোগ:

- ১৮৫৫ সালে ব্রিটিশ সরকারকে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন জানান।

- তার প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই ‘হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন’ (Act XV of 1856) পাশ হয়।

- এই আইনের ফলে বিধবা বিবাহ সামাজিক ও আইনি স্বীকৃতি পায় এবং সরকারিভাবে বৈধ হয়।

৪. নিজের পরিবারে বিধবা বিবাহের প্রচলন:

- বিদ্যাসাগর নিজে বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নেন এবং আর্থিক সহায়তা দেন।

- তিনি নিজের পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়ে একটি বিধবার সঙ্গে দেন, যা সমাজে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

বিদ্যাসাগরের সাফল্য:

- প্রথম বিধবা বিবাহ ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

- সমাজের কিছু অংশ বিধবা বিবাহকে মেনে নেয় এবং এই প্রথার প্রচলন শুরু হয়।

- নারী শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করে, যা বিধবাদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেয়।

- বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রভাবে পরবর্তী সময়ে নারী আন্দোলন ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়।

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন এবং তার প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে আইন পাশ হয়, যা ভারতে নারী সমাজের উন্নয়নের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে ওঠে। যদিও তৎকালীন সমাজে এটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি, তবুও তার আন্দোলন ভবিষ্যতের সামাজিক সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করে। আজকের ভারতীয় সমাজে বিধবা বিবাহ একটি সাধারণ ঘটনা, যা বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টারই সফল পরিণতি।

৫.২ ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলতে কী বোঝায়? উনিশ শতকের বাংলায় রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে হিন্দুমেলার কীরূপ অবদান ছিল?

উত্তর: উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। এই সময় বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠিত হয়, যা সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়কে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলা হয়, কারণ এই সময়ে নানা সংগঠন গড়ে ওঠে, যা ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। এই সময়ের অন্যতম প্রধান সংগঠন হিন্দুমেলা, যা বঙ্গবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

হিন্দুমেলার রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে অবদান:

১. স্বদেশী চেতনার উন্মেষ:

- ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

- হিন্দুমেলার প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য গঠন, ভারতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ, এবং স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।

- বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান জানানো হয়, যা পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে।

২. জাতীয়তাবাদী কবিতা ও সংগীতের প্রচার:

- বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির গৌরব তুলে ধরতে কবিতা ও গান রচনা করা হয়।

- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য কবিতা ও গান রচনা করেন।

- বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’ গান পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে।

৩. ভারতীয় ক্রীড়া ও শক্তি চর্চার প্রচলন:

- ব্রিটিশদের শারীরিক দক্ষতার তুলনায় ভারতীয় যুবকদের পিছিয়ে থাকার কারণে শারীরিক কসরত ও ক্রীড়া চর্চার উপর জোর দেওয়া হয়।

- কুস্তি, লাঠিখেলা, এবং অন্যান্য দেশীয় খেলাধুলার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি:

- ব্রিটিশদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তার ঘটে।

- ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আলোচনা করা হয় এবং দেশের উন্নতির জন্য স্বদেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়।

৫. জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন:

- দেশীয় শিল্প ও ব্যবসাকে উন্নত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

- ভারতীয় তাঁত, পোশাক, এবং অন্যান্য দেশীয় পণ্যের প্রসারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

- পরে এই ধারণা স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫) ভিত্তি স্থাপন করে।

‘সভা-সমিতির যুগ’ ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, যেখানে জাতি গঠনের ধারণা স্পষ্ট হতে শুরু করে। হিন্দুমেলা স্বদেশী আন্দোলনের প্রাথমিক রূপ হিসেবে কাজ করেছিল এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই সভার মধ্য দিয়ে পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন হয়। সুতরাং, হিন্দুমেলা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত হয়।

৫.৩ বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

নমঃশূদ্র আন্দোলন বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘটিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। দীর্ঘকাল ধরে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বর্ণভিত্তিক বৈষম্য, সামাজিক নিপীড়ন এবং শিক্ষা ও রাজনৈতিক সুযোগের অভাবে কষ্ট ভোগ করছিল। উনিশ ও বিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে।

নমঃশূদ্র আন্দোলনের কারণ ও লক্ষ্য:

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ:

- নমঃশূদ্ররা সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থার দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল।

- তাদের মন্দিরে প্রবেশ, বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং সরকারি চাকরিতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হতো।

শিক্ষার প্রসার ও আত্মনির্ভরতা:

- আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রচার এবং তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা:

- নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের রাজনৈতিক অধিকার, ভোটাধিকার এবং সংরক্ষণের দাবি জানান।

- পরবর্তীকালে এই আন্দোলন জাতীয় রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়।

নমঃশূদ্র আন্দোলনের প্রধান দিকসমূহ:

১. মতুয়া সম্প্রদায়ের উত্থান:

- হরিচাঁদ ঠাকুর ১৯ শতকে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, যা নমঃশূদ্রদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

- মতুয়া সম্প্রদায় নমঃশূদ্রদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে বলে এবং জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলে।

২. গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্ব:

- গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্রদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে সম্মান অর্জনের কথা প্রচার করেন।

- তার নেতৃত্বে শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার ও আত্মমর্যাদার আন্দোলন জোরদার হয়।

৩. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দাবি ও সংরক্ষণ প্রশ্ন:

- উনিশ শতকের শেষ দিকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়।

- নমঃশূদ্ররা সরকারি চাকরিতে সুযোগ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করে।

৪. জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ:

- ১৯২০-এর দশকে নমঃশূদ্ররা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

- ১৯৩০-এর দশকে নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংরক্ষণের দাবি ওঠে, যা দলিত আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়।

উপসংহার:

বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া আন্দোলন শিক্ষার প্রসার, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আন্দোলনের ফলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজে নিজেদের অধিকারের জন্য সংগঠিত হতে শেখে এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে সক্ষম হয়।

MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি আরও বিভিন্ন বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তরও পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথেই থাকুন।